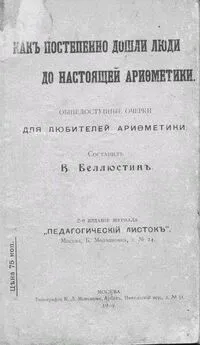

Всеволод Беллюстин - Как постепенно дошли люди до настоящей арифметики с таблицей

- Название:Как постепенно дошли люди до настоящей арифметики с таблицей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Типографiя К. Л. Меньшова, М., 1909

- Год:1909

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Всеволод Беллюстин - Как постепенно дошли люди до настоящей арифметики с таблицей краткое содержание

В тексте используется дореволюционная орфография. Если у вас не отображаются символы «ять» и другие, установите шрифт Palatino Linotype, или какой‐нибудь свободный шрифт с их поддержкой

ВикитекаВсякому, кто любитъ свой предметъ, бываетъ интересно знать, какъ онъ начался, какимъ путемъ онъ развивался, и какъ онъ вылился въ свою послѣднюю форму. Въ этой книжкѣ изложена исторія ариѳметики, и очерки ея назначены для тѣхъ, кто чувствуетъ расположеніе къ математикѣ. Юнымъ математикамъ я прежде всего назначаю свой трудъ. Онъ же можетъ пригодиться и для педагога: для учителя крайне важно, чтобы расширился его кругозоръ, чтобы онъ могъ критически отнестись къ настоящему положенію преподаванія, и чтобы историческія данныя оживили обученіе и освѣтили его.

Въ Германіи имѣется масса сочиненій по исторіи математики; очевидно, они нужны и полезны. Пусть же и въ Россіи мой небольшой трудъ сослужитъ свою скромную службу.

О первомъ изданіи этой книжки данъ отзывъ въ «Вѣстникѣ воспитанія» I, 1908 г. и въ «Вѣcтникѣ опытной физики и элементарной математики», № 445. Она названа «интересной», «просто, ясно и кратко написанной».

Как постепенно дошли люди до настоящей арифметики с таблицей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

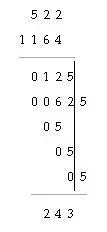

3) Слѣдующей попыткой къ упрощенію дѣленія является расчлененіе дѣлителя на производителей; оно и теперь примѣняется съ большимъ успѣхомъ, особенно при устномъ счетѣ; именно, чтобы раздѣлить, напр., на 8, можно раздѣлить данное число пополамъ, полученный отвѣтъ опять пополамъ и вновь полученный отвѣтъ еще разъ пополамъ. Для письменнаго вычисленія такой порядокъ особенно рекомендуется итальянцемъ Леонардо Фибонначи (около 1200 г. по Р. X.); при этомъ, въ случаѣ дробнаго частнаго, у него получаетея рядъ дробей съ возрастающиии знаменателями.

Оригинальный пріемъ, основанный на той же идеѣ, даетъ Апіанъ (XVI в. по Р. X.); у него проскальзываетъ нѣчто въ родѣ десятичныхъ дробей, хотя въ его время теорія десятичныхъ дробей находилась въ самомъ зачаточномъ состояніи.

Положимъ, ему надо раздѣлить 11664 на 48; онъ сперва вычисляетъ 11664:6, потомъ отъ каждаго полученнаго разряда беретъ вооьмую долю, это легко достигается тѣмъ, что каждый разрядъ по-множается на 0125, такъ какъ 1:8=0,125. Все дѣйствіе можно представить въ такомъ видѣ.

Объясняется это вычисленіе слѣдующимъ образомъ. Дѣлимъ 11 тыс. на 6, получаемъ 5 въ остаткѣ и 1 въ частномъ; 5 пишемъ надъ 1, а единицу частнаго умножаемъ на 0125 и пишемъ прямо подъ чертой. Далѣе, 56 сот.: 6=9 сот. и 2 сотни въ остаткѣ; остатокъ помѣщаемъ надъ 6-ю, а 9 надо умножить на 0125; для этого Апіанъ множитъ отдѣльно 0125 на 5 и на 4, получаетъ 0625 и 05; при записываніи цифра 5 у числа 0625 подвигается вправо за черту, потому что это будутъ уже не цѣлыя единицы, а только десятыг доли. Теперь 26 десятковъ надо дѣлить на 6, будетъ въ частномъ 4 десятка; помножить 4 на 0125, получится 5—столько простых единицъ, ихъ пишемъ. Наконецъ, 24:6 — 4, 4×0125 = 5, это будутъ десятыя доли, и ихъ слѣдуетъ писать за чертой вправо. Остается сложить всѣ отдѣльныя частныя и тогда получится общій отвѣтъ 243.

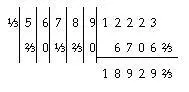

4) Всѣ три предыдущихъ способа уступаютъ нашему, которымъ мы, обыкновенно, пользуемся: они труднѣе и длиннѣе нашего. Но вотъ методъ Тиллиха, предложенный имъ въ 1806 г. Онъ уже вытекаетъ изъ нормальнаго пріема и стремится еще болѣе его усовершенство-вать. Суть его состоитъ въ слѣдующемъ. При дѣленіи на однозначное число, напр., на 3, не сносятъ остатковъ къ слѣдующему низшему разряду, а стараются раздѣлить каждый разрядъ вполнѣ, хотя бы для этого пришлось воспользоваться и дробнымъ частнымъ. Согласно этому, дѣйствіе 56789:3 располагается такъ:

Прежде всего дѣлится 5 дес. тысячъ на 3, на каждую часть придется по 1⅔ дес. тысячъ, изъ этого 1 дес. тыс. сносится въ частное, а ⅔ дес. тыс. пока оставляются. Затѣмъ дѣлимъ 6 тысячъ на 3, будетъ по 2 тысячи, ихъ такъ и пишемъ въ частномъ. Точно такимъ же образомъ 7 сот.: 3 = 2⅓ сотни, 8 дес.: 3 — 2⅔ дес и наконецъ 9:3 = 3. При этомъ всѣ цѣлые отвѣты сносятся въ частное, а дроби пока оставляются. Дроби эти приводятся къ нормальному виду слѣдующимъ путемъ. ⅔ десятка тысячъ дадутъ 6 тысячъ и ⅔тысячи; эти ⅔ тысячи составятъ 6⅔ сотни, да у насъ еще ⅓ сотни, всего получится 7 сотенъ, ихъ такъ и пишемъ. Останется только церевести ⅔десятка въ единицы, будетъ 6⅔. Окончательный отвѣтъ составитъ 18929⅔.

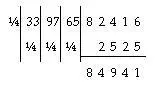

Въ иныхъ примѣрахъ можно разбивать дѣлимое на группы въ 2 разряда, и это представляетъ немалое удобство. Такъ, ¼ отъ 339765 Тиллихъ совѣтуетъ находить дѣленіемъ 33 дес. тысячъ на 4, 97 сотенъ на 4 и 65-ти единицъ на 4. Тогда форма вычисленія получится слѣдующая:

Повѣрка дѣйствій.

Въ чемъ состоитъ повѣрка дѣйствій, и чѣмъ она вызывается? Повѣрить дѣйствіе значитъ произвести такое дополнительное вычисленіе, которое вселило бы нѣкоторую увѣренность, что данный намъ нримѣръ рѣшенъ правильно. Въ наши времена повѣрка примѣняется не очень часто, и даже начинающіе школьники на столько бываютъ увѣрены въ своихъ силахъ и въ своемъ умѣньи вычислять, что избѣгаютъ повѣрки.

Это съ одной стороны вредно, такъ какъ дѣти пріучаются съ малыхъ лѣтъ искать опоры не тамъ, гдѣ надо бы, т.-е. не въ своемъ искусствѣ и умѣньи. а на сторонѣ: они надоѣдаютъ учителю вопросами «такъ ли?» и постоянно засматриваютъ въ задачники: сходится ли съ отвѣтомъ?

Этимъ наша школа разслабляетъ дѣтей, вмѣсто того, чтобы помогать имъ становиться на ноги.

Старинная школа была счастливѣе въ выработкѣ характера и самимъ родомъ своихъ занятій закаляла его. Да и какъ было не закалять, когда, напр., въ средніе вѣка та самая работа требовала отъ дѣтей усиленныхъ трудовъ, которая теперь едва-едва оставляетъ въ нихъ впечатлѣніе. Въ средневѣковой школѣ какое-нибудь дѣленіе многозначныхъ чиселъ требовало массы времени, настойчивости, терпѣнія и т. п. Понятно, что затративши много труда и положивши не мало силъ, счетчику интересно было убѣдиться, хорошо ли онъ исполнилъ работу, и годится ли результатъ. Этимъ и вызывалась потребность повѣрки. Еще индусы, творцы ариѳметики, любили поль-зоваться повѣркой; впрочемъ, у нихъ была на то своя особенная, спеціальная причина, именно они, какъ ужъ упоминалось не разъ выше, вели всѣ вычисленія на пескѣ и стирали всѣ лишнія цифры по мѣрѣ того, какъ подходили къ концу, такъ что въ самомъ концѣ у нихъ оставались только данныя числа и отвѣтъ; вслѣдствіе этого имъ нельзя было просмотрѣть дѣйствіе еще разъ и убѣдиться, на-сколько вѣрно оно сдѣлано, поэтому имъ приходилось изобрѣтать особенные способы повѣрки, которыхъ они и предложили нѣсколько. Самымъ уиотребительнымъ способомъ, не только у индусовъ, но и вообще во всей школѣ до ХVIII-го вѣка была повѣрка числомъ 9. Она основана на слѣдующемъ. Если мы возьмемъ 2 слагаемыхъ, напр., 370 и 581, и раздѣлимъ каждое изъ нихъ на 9, затѣмъ сложимъ остатки отъ дѣленія, то эта сумма остатковъ будетъ такою же, какъ если бы мы прямо раздѣлили на 9 сумму данныхъ чиселъ.

Дѣйствительно, остатокъ отъ 370:9 будетъ 1, отъ 581 остатокъ будетъ 5 и отъ суммы данныхъ чиселъ, т.-е. отъ 951, остатокъ будетъ тоже 5+1 = 6 (иногда, впрочемъ, изъ суммы остатковъ приходится выкидывать одну или нѣсколько девятокъ, напр., если бы слагаемыми были 375 и 581, то сумма остатковъ составила бы 11. а остатокъ суммы равнялся бы 2, т.-е. 11—9). Эти числа 1, 5, 6 носятъ названіе повѣрочныхъ чиселъ, слѣд. 1 будетъ повѣрочнымъ числомъ для 370-ти, 5 для 581 и 6 для 951. Огсюда ясно вытекаетъ правило: повѣрочное число суммы равно суммѣ повѣрочныхт чиселъ всѣхъ слагаемыхъ. Точно также при вычитаніи: повѣрочное число разности соотвѣтствуетъ разности повѣрочныхъ чиселъ уменынаемаго и вычитаемаго; или иначе: повѣр. число уменьшаемаго равно суммѣ повѣрочныхъ чиселъ вычитаемаго и разности. При умноженіи правило такое: повѣр. число произведенія соотвѣтствуетъ произведенію повѣр. чиселъ множителей; и, наконецъ, при дѣленіи новѣр. число дѣлимаго со-отвѣтствуетъ произведенію повѣрочныхъ чиселъ дѣлителя и частнаго.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Всеволод Беллюстин - Как постепенно дошли люди до настоящей арифметики [без таблиц]](/books/186111/vsevolod-bellyustin-kak-postepenno-doshli-lyudi-do-na.webp)

![Тимонг Лайтбрингер - Людям Настоящего [проза]](/books/225392/timong-lajtbringer-lyudyam-nastoyachego-proza.webp)

![Тимонг Лайтбрингер - Людям Настоящего [поэзия]](/books/225466/timong-lajtbringer-lyudyam-nastoyachego-poeziya.webp)