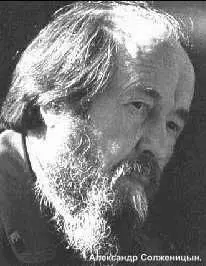

Семен Резник - Вместе или врозь? Судьба евреев в России. Заметки на полях дилогии А. И. Солженицына

- Название:Вместе или врозь? Судьба евреев в России. Заметки на полях дилогии А. И. Солженицына

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Захаров

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-8159-0554-2,5-8159-0332-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Семен Резник - Вместе или врозь? Судьба евреев в России. Заметки на полях дилогии А. И. Солженицына краткое содержание

Семен Резник, писатель, историк и журналист, автор исторических романов, научно-художественных биографий, историко-публицистических книг о России последних двух столетий. Живет в США. Сотрудник радиостанции «Голос Америки».

Книга Семена Резника — это достоверный и полный драматизма рассказ о евреях в России и об их гонителях. О тех, кто сваливал на них грехи сначала царской, а затем советской власти, а свалил в пропасть и их, и себя, и страну. В 2003 году изд-во «Захаров» выпустило книгу С. Резника «Вместе или врозь?», охватывавшую в основном дореволюционный период. В новом издании — вдвое большем по объему — повествование доводится до наших дней.

Эта книга — не столько анализ дилогии Александра Солженицына «Двести лет вместе», сколько параллельное с ним прочтение истории России, с попыткой определить реальное место в ней евреев и так называемого еврейского вопроса. Если А. Солженицын привлекает в основном «еврейские источники», преимущественно вторичные (материалы «Еврейских энциклопедий», публицистические работы и мемуары по большей части второстепенных лиц), то С. Резник основывается на документах-первоисточниках, свидетельствах высших чинов царской и советской администрации, прямых участников событий, в отдельных случаях — на специальных трудах историков. Хотя полемика с Солженицыным проходит через все повествование, содержание книги к ней не сводится: оно значительно глубже и шире.

Вместе или врозь? Судьба евреев в России. Заметки на полях дилогии А. И. Солженицына - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Я даю свое прочтение политической истории России параллельно с попыткой определить реальное место в ней евреев и так называемого «еврейского вопроса». В какой мере убедительно мое прочтение, судить не мне.

Если Солженицын привлекал преимущественно вторичные источники (материалы «Еврейских энциклопедий», публицистические работы и мемуары по большей части второстепенных «еврейских» авторов), то я полагался на документы-первоисточники, свидетельства высших чинов царской администрации, советских политических деятелей и идеологов, прямых участников событий, в отдельных случаях — на специальные труды историков. Ссылки на цитируемые мною работы даны в подстрочных примечаниях, а номера цитируемых страниц двухтом¬ника Солженицына обозначены в скобках после самих цитат.

Журнальный вариант книги, как говорилось, был «обкатан» в журнале «Вестник» (№№ 8—26, 2002; №№ 1–3, 2003; №№ 14–26, 2004), за что я признателен его издателю и редактору В. Прайсу. Многочисленные отзывы, замечания, советы, материалы, указания на библиографические источники, которые я получал, служили большой моральной поддержкой и конкретной помощью в работе. Всем, кто откликнулся, моя сердечная благодарность, в особенности Марку Авербуху (Филадельфия), Семену Бадашу (Бед Эмс, Германия), Иззи Вишневецкому (Уилмингтон, Пенсильвания), Виктору Жуку (Москва), Семену Ицковичу (Чикаго), Александру Клейнерману (Москва), Борису Кушнеру (Питтсбург), Льву и Ирине Левинсон (Израиль), Якову Лотовскому (Филадельфия), Владимиру Нехамкину-Мохову (Минск), Владимиру Порудоминскому (Кельн), Сергею Романову (Новгород), Иосифу Саксонову (Лос-Анджелес), а также моей жене Римме Резник, терпеливо переносившей мои полуночные бдения у компьютера, читавшей черновые варианты рукописи и всеми другими способами помогавшей мне в работе.

Особая признательность моим издателям И. В. Захарову и И. Е. Богат — за необыкновенно бережное отношение к авторскому тексту, за деловитость, оперативность и просто за доброе отношение.

С.Р.

2005 г.

Вашингтон

Книга первая

ВМЕСТЕ ИЛИ ВРОЗЬ?

Если такое изложение истории считать объективным, то до истины не договориться.

А. И. СолженицынЧАСТЬ I

Ожидание шедевра

Книга Александра Солженицына «Двести лет вместе (1795–1995), часть I» у меня не вызвала изумления. Те, кто читает (а не только почитает) А. И. Солженицына, знают, что в ней нет ничего неожиданного. Вопреки претензии автора, что он якобы посягнул на какую-то запретную, табуированную тему (более десятилетия назад такую же претензию заявил И. Р. Шафаревич, автор «Русофобии»), в России публикуется множество книг аналогичного содержания и направленности, причем некоторые из них написаны гораздо сильнее.

Вялая по стилю, рыхлая по композиции, опирающаяся на вторичные, селективные, тенденциозно или поверхностно толкуемые материалы, книга Солженицына совершенно не оригинальна. Если бы она вышла под другим именем, на нее мало кто обратил бы внимания. Но громкое имя обладает особой притягательной силой, а имя Солженицына в этом отношении совершенно уникально. Когда вспоминаешь масштаб его таланта, проявившегося в произведениях ГУЛАГовского цикла, когда вспоминаешь о той беспримерной стойкости, с какой «теленок» бодался с дубом советского тоталитаризма, когда думаешь об орлиной высоте, на которую он взмыл, чтобы охватить единым взором весь мертвый ландшафт кровавого коммунистического режима, когда, наконец, вспоминаешь о тех острых переживаниях, которые испытывали многие из нас, вертя ручки радиоприемников, чтобы, сквозь треск глушилок, услышать набатный солженицынский призыв «жить не по лжи», то от каждой его новой работы ждешь нового, проникновенного СЛОВА. Заранее полагаешь, что ничего, кроме шедевра из-под пера такого писателя выйти не может. И если шедевра не находишь, то прилагаешь неимоверные усилия, чтобы все-таки отыскать. Эта «презумпция шедевра» туманит не только рядовых читателей, но и иных профессионалов, что подтверждает, к примеру, рецензия Льва Аннинского под выразительным названием «Бикфордов шнур длиною двести лет». [1] Л. Аннинский. «Бикфордов шнур длиною двести лет». Интернетная версия газеты «Завтра», www.zavtra.ru № 10(61), 18 сентября 2001 г.

Статья написана с присущим критику темпераментом. То, что новая книга Солженицына гениальна, у него сомнений не вызывает, а потому все усилия направлены на то, чтобы выразить свое восхищение, объяснив себе и другим, в чем именно состоят ее несомненные достоинства. «Он нигде не перешел грани. Он эту грань перелетел, отнесясь в сверхзадаче к смыслу драмы: к тому, что свело русских и евреев во всемирной истории, почему этот контакт оказался столь значимым, чему они научили друг друга, в том числе и горьким урокам… Вопросы в связи с этим возникают вечные, то есть проклятые, окончательного решения не имеющие. Думать над ними в связи с книгой Солженицына — счастливый труд», комментирует маститый критик. Вряд ли подлежит сомнению, что если бы та же работа принадлежала менее именитому автору, восторги Л. Аннинского не были бы столь пылкими. Даже натыкаясь в книге на фактические неточности, критик — а ему не занимать эрудиции — предпочитает скорее не доверять собственным познаниям, чем автору рецензируемой книги: «Не хочется выверять, где и как Солженицын подобрал цитаты, или ловить его на фактах. А то еще и сам поймаешься». [2] Там же.

Магическую власть имени Солженицына я испытал на себе много лет назад, когда с растерянностью вчитывался в «Август 1914-го», первый «узел» «Красного колеса». Брал ее в руки с трепетным, нетерпеливым ожиданием счастья, которое всегда испытываешь при соприкосновении с творением подлинного таланта. Но чем глубже погружался в чтение, тем больше оно меня обескураживало. Я не мог не видеть, как беспомощна эта проза, но упорно уговаривал себя, что тут что-то не так; я, видимо, чего-то не улавливаю, передо мной, видимо, какой-то новаторский вид литературы; если роман не производит на меня должного впечатления, то, видимо, я еще не готов воспринять это новаторство. «Может быть, мудрость, красота и глубинная правда этой прозы откроются в следующем узле», уговаривал я себе. Но колесо продолжало катиться, а литературы не получалось. Солженицын-писатель необычайно силен, когда описывает то, что, выстрадал, пережил и прозрел. Тут почти нет ему равных. Но он мало способен к вживанию в далекую эпоху, к проникновению в души людей, с которыми может знакомиться только по письменным источникам. Тут ему не достает зоркости и тонкости слуха.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: