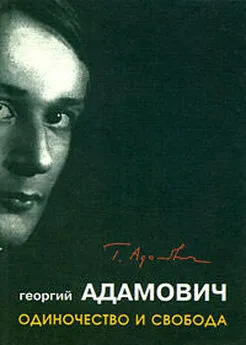

Георгий Адамович - Одиночество и свобода

- Название:Одиночество и свобода

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Адамович - Одиночество и свобода краткое содержание

Георгий Адамович - прозаик, эссеист, поэт, один из ведущих литературных критиков русского зарубежья.

Его считали избалованным и капризным, парадоксальным, изменчивым и неожиданным во вкусах и пристрастиях. Он нередко поклонялся тому, что сжигал, его трактовки одних и тех же авторов бывали подчас полярно противоположными... Но не это было главным. В своих лучших и итоговых работах Адамович был подлинным "арбитром вкуса".

Одиночество - это условие существования русской литературы в эмиграции. Оторванная от родной почвы, затерянная в иноязычном мире, подвергаемая соблазнам культурной ассимиляции, она взамен обрела самое дорогое - свободу.

Критические эссе, посвященные творчеству В.Набокова, Д.Мережковского, И.Бунина, З.Гиппиус, М.Алданова, Б.Зайцева и др., - не только рассуждения о силе, мастерстве, успехах и неудачах писателей русского зарубежья - это и повесть о стойкости людей, в бесприютном одиночестве отстоявших свободу и достоинство творчества.

Содержание

Одиночество и свобода Эссе

Мережковский Эссе

Шмелев Эссе

Бунин Эссе

Еще о Бунине:

По поводу "Воспоминаний" Эссе

По поводу "Темных аллей" Эссе

"Освобождение Толстого" Эссе

Алданов Эссе

Зинаида Гиппиус Эссе

Ремизов Эссе

Борис Зайцев Эссе

Владимир Набоков Эссе

Тэффи Эссе

Куприн Эссе

Вячеслав Иванов и Лев Шестов Эссе

Трое (Поплавский, Штейгер, Фельзен)

Поплавский Эссе

Анатолий Штейгер Эссе

Юрий Фельзен Эссе

Сомнения и надежды Эссе

Одиночество и свобода - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но это-то в нем и прельщало. Блок, человек, видевший все недостатки Мережковского, но – в отличие от Андрея Белого – человек твердый, верный, без лукавства и готовности кого угодно высмеять, – записал в дневнике, что после одного собрания ему хотелось поцеловать Мережковскому руку: за то, что он царь "над всеми Адриановыми". Запись эту нетрудно расшифровать, – потому что многим из знавших Мережковского хотелось иногда тоже поклониться ему и поблагодарить. За что? Не только за прошлое. За пример органически музыкального восприятия литературы и жизни. За стойкость в защите музыки. За постоянный, безмолвный упрек обыденщине и обывательщине, в какой бы форме они ни проявлялись. За внимание к тому, что одно только и достойно внимания, за интерес к тому, чем только и стоит интересоваться. За рассеянность к пустякам, за постепенное, неизменное увядание в обществе, которое пустяками бывало занято. За грусть, наконец, которая "чище и прекраснее веселья" и все собой облагораживает.

Слова как будто неясные. Но то, что было в Мережковском лучшего, – и что почувствовал Блок – не вполне ясно тоже. Формальная точность выражений могла бы оказаться в воспоминаниях о нем обманчивой и увести от него совсем далеко.

Шмелев

Шмелев – один из тех писателей, которых трудно читать спокойно. Сядешь в кресло с его книгой в руках, вечером, у огня – предварительно, как водится, книгу перелистав и уже заметив некоторые обороты или фразы, затейливые, крепкие, совсем по-особому слаженные, – начинаешь читать; не «почитывать», нет, именно читать, – а через полчаса книга лежит на коленях, мысль унеслась далеко, Шмелев почти забыт, хотя он-то и вызвал эти сомнения, недоумения и смущение.

Книга нравится или не нравится. Но и в лучших, и в худших произведениях этого на редкость неровного художника есть порох, который рано или поздно приводит к взрыву. Непосредственное впечатление рассеивается. От пресловутой, будто бы благодетельной критической «объективности» не остается ничего: надо в самом деле быть автоматом, а не человеком, чтобы над книгой Шмелева «объективность» сохранить. Думаешь не о стиле его, не о языке, не о созданных им образах, а совсем о другом.

В истории русской литературы последних десятилетий есть один вопрос, горький для нашего национального самолюбия, но настолько существенный, что от него невозможно отделаться: как случилось, что мы от мировой роли опять перешли на роль провинциальную? почему русская литература потеряла свое всемирное значение? Многие, кажется, еще не отдают себе в этом отчета, особенно в советской России, где бахвальство стало официальной добродетелью, «головокружение от успехов» – нормальным состоянием. Многие по инерции повторяют два волшебных имени: Толстой, Достоевский… Но Толстой и Достоевский – это прошлое, и жить за их счет нельзя до бесконечности. Настоящее же не то, что бедно или убого, нет, но как-то захолустно, несмотря на присутствие нескольких замечательных писателей. Да, именно захолустно, иного слова не сыщешь. И не в том беда, что к русской литературе сейчас мало прислушиваются на Западе – это нас нисколько не должно бы смущать, – а в том, что в нашем собственном ощущении провинциальность несомненна и заставляет даже скорей опасаться иностранного внимания, чем искать его. Есть таланты, но нет темы, – не в этом ли дело? Русская литература как бы потеряла свою гениальность, ей нечего сказать. И она, в сущности, искажает жизнь, выбрасывая из нее всю ворвавшуюся туда сложность; приглаживает ее под стать своим оскудевшим силам или уходит от нее прочь. Кажется, особенно остро чувствовал это Леонид Андреев, человек щедро одаренный, но растративший свой дар на трагикомические, слепые, отчаянные попытки удержать за русской литературой «гениальность» во что бы то ни стало, причем в его представлении это непременно соединялось с трескучими словами и возгласами. Леонид Андреев настолько скомпрометировал своими громыханиями и уханьями «высокий жанр» в литературе, что с понятным ужасом писатели, более чуткие к эмоциональной и стилистической правде, бросились в быт или в «психологизм».

Нельзя никому навязывать тему, склад, стиль, жанр, предмет. Нельзя ничего «заказывать» в литературе: все равно этим ничего не добьешься. Но естественно ждать от словесного творчества отклика эпохи и духовного ей соответствия.

Да, конечно, inter arma музы молчат. Но наши-то «arma» давно отзвенели, оглушать нас давно перестали. Мы давно уже предоставлены самим себе, своим думам, своим недоумениям и воспоминаниям. Отклик должен был бы возникнуть (как, по Достоевскому, возник отклик Байрона на французскую революцию). Пусть это будут какие угодно «интимности» или какая угодно гражданственность, в зависимости от натуры пишущего – не всем же быть Байронами! – но и там, и здесь мы уловили бы музыкальную верность эха, если бы звук действительно дошел… О чем бы в данном романе или повести ни шла речь, всегда был бы переход к «самому важному», к тому, что после крушения всех привычных основ и устоев не может людей не волновать. Это-то ведь и было бы естественным преодолением провинциальности: расширением связей, углублением их, переплавкой их до уничтожения тенденциозности и до возникновения ответа.

Писать для «вечности», разумеется, нельзя, ничего, кроме претенциозно-выспренной чепухи не получится. Нельзя заставить себя жить как бы вне времени и пространства. Но сквозь все преходящее можно до чего-то неизменно важного дослушаться и договориться, – и даже больше: только тогда преходящее и окажется верно воспринятым. У Шмелева – одного из самых даровитых новых русских писателей – в этом смысле что-то не ладится.

Да, он был очень даровит. Достаточно прочесть одну шмелевскую страницу наудачу, не выбирая, чтобы убедиться, как силен у этого художника словесный изобретательный «напор», как сложен и причудлив его рисунок. Страница Шмелева насыщена, порой даже чересчур, будто изнемогая под тяжестью стилистических завитушек, интонационных ухищрений и всяческой роскоши красок. Ни одной пустой строки, и хотя читатель, слишком уж обильно угощаемый, иногда жаждет отдыха – ну хотя бы полстранички побледнее, посуше, попроще! – он не может не отдать себе отчета в том, что автор не манерничает, а действительно богат. Помимо этого у Шмелева есть черта, редкая в наши дни: страстность. Это страстный человек, с унаследованным от Достоевского чутьем к людским страстям, и, в особенности, с чутьем и слухом к страданию. Именно рассказывая о страдании, Шмелев поднимается высоко: вспомним хотя бы рассказ «Про одну старуху». Но по горячности, по запальчивости своей натуры, он такими темами не ограничивается, а противопоставляет отрицанию утверждение, строит свой мир, и приглашает нас им полюбоваться. Тут-то и возникает размолвка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: