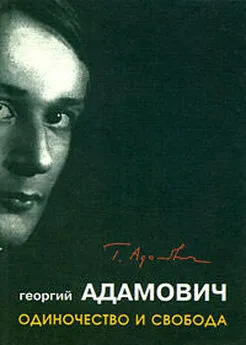

Георгий Адамович - Одиночество и свобода

- Название:Одиночество и свобода

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Адамович - Одиночество и свобода краткое содержание

Георгий Адамович - прозаик, эссеист, поэт, один из ведущих литературных критиков русского зарубежья.

Его считали избалованным и капризным, парадоксальным, изменчивым и неожиданным во вкусах и пристрастиях. Он нередко поклонялся тому, что сжигал, его трактовки одних и тех же авторов бывали подчас полярно противоположными... Но не это было главным. В своих лучших и итоговых работах Адамович был подлинным "арбитром вкуса".

Одиночество - это условие существования русской литературы в эмиграции. Оторванная от родной почвы, затерянная в иноязычном мире, подвергаемая соблазнам культурной ассимиляции, она взамен обрела самое дорогое - свободу.

Критические эссе, посвященные творчеству В.Набокова, Д.Мережковского, И.Бунина, З.Гиппиус, М.Алданова, Б.Зайцева и др., - не только рассуждения о силе, мастерстве, успехах и неудачах писателей русского зарубежья - это и повесть о стойкости людей, в бесприютном одиночестве отстоявших свободу и достоинство творчества.

Содержание

Одиночество и свобода Эссе

Мережковский Эссе

Шмелев Эссе

Бунин Эссе

Еще о Бунине:

По поводу "Воспоминаний" Эссе

По поводу "Темных аллей" Эссе

"Освобождение Толстого" Эссе

Алданов Эссе

Зинаида Гиппиус Эссе

Ремизов Эссе

Борис Зайцев Эссе

Владимир Набоков Эссе

Тэффи Эссе

Куприн Эссе

Вячеслав Иванов и Лев Шестов Эссе

Трое (Поплавский, Штейгер, Фельзен)

Поплавский Эссе

Анатолий Штейгер Эссе

Юрий Фельзен Эссе

Сомнения и надежды Эссе

Одиночество и свобода - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Конечно, можно при желании возразить, что автор не дает оснований допытываться до этого, что он не хочет ничего, что он «художник» и только. Но это отговорка, и не совсем добросовестная. Чего автор хочет? Воскрешения «святой Руси», притом вовсе не углубленно-подспудного, таинственного, очищенного, обновленного, но громкого, торжественно задорного, наглядного, осязаемо реального! Чтобы вновь зазвонили все московские колокола, заблистали звездами синеглавые соборы бесчисленных русских монастырей. Чтобы купцы ездили на богомолье, черноусые красавцы кутили и буйствовали, а смиренные и добродушные мужички в холщевых рубахах кланялись в пояс барыням и произносили слова как будто и простые, но полные неизреченного смысла. Никаких «строительств», разумеется! Свободу тихим русским рекам, свободу зеленым лесам, и да живет человек в уважении к природе, в любовном согласии с ней, как в старину! Была ли старина именно такой? Не обольщаемся ли мы насчет ее подлинного благолепия? Не поддаемся ли иллюзии? Шмелев отказывается поднимать этот вопрос. Была или не была, – все равно: должна была быть! Проверять теперь поздно – надо принять идеал традиционный, как идеал живой. Если впереди тьма, будем хранить свет прошлый, единственный, который у нас есть, и передадим его детям нашим.

Откуда вы все взяли? – вправе спросить кто-нибудь. Где это у Шмелева вообще, где это, в частности, в «Путях небесных»? Можно было бы ответить: везде, в замысле, в языке, в каждом случайном авторском замечании. Шмелев принадлежит к тем писателям, которые властно приглашают нас к умственному сотрудничеству, и додумывая его повествование, ища каких-либо реальных из него выводов, только к такому заключению и приходишь… Иного ключа к Шмелеву, мне кажется, нет: иначе его творчество оказалось бы пронизано фальшью… Добавлю, что иначе осталось бы необъяснимой и глубокая скорбность шмелевского вдохновения, не грусть, не печаль, а именно безысходная скорбь, разлитая в его книгах. Религиозное чувство само по себе есть прежде всего – чувство преодоления смерти. Казалось бы, у Шмелева оно должно привести к просветлению, к надеждам и обещаниям, – и вероятно, это было бы так, будь религиозное чувство у него свободно. Но оно густо окрашено в условно национальные тона, тесно связано с житейским укладом, с известным бытом и строем, и гибель оболочки оказывается, в конце концов, для Шмелева значительнее, нежели нетленность сущности. Смерть доминирует, и взгляд обращен назад, к воспоминаниям. Все искусство и все дарование художника направлено к тому, чтобы создать мираж и, вызвав из небытия исчезнувший мир, какой-то заклинательной волей водворить его на месте мира настоящего.

Даринька из «Путей небесных» отдаленно похожа на Катерину из «Грозы», хотя внутренняя тенденция образа противоположна той, которой наделил свое создание Островский.

Катерина пытается уйти оттуда, куда возвращается Даринька. В Катерине – основательно или нет, – многие у нас находили первые проблески женского протеста, а покойный Аким Волынский, если не ошибаюсь, даже сравнил ее со своевольными, горделивыми ибсеновскими героями. Даринька утверждает, как цель, как образец, именно то, отчего так называемые «новые женщины» отреклись: верность вопреки сердечному влечению, скромность, кротость, покорность судьбе. Родственна она Катерине лишь в страстном сознании долга, в волевом напряжении, в силе, скрытой под маской беспомощности. Как и Катерина, она могла бы по внутреннему складу быть одной из тех, кого жгли на кострах и травили дикими зверями на арене. Кончает Даринька монастырем. Бог должен – она в это не сомневается! – дать ей силы отвергнуть любимого человека и отказаться от счастья с ним. Счастье – «на пути земном», а она идет «путем небесным». Он, этот любимый человек, этот блестящий Дима Вагаев, волокита и донжуан, впервые в жизни действительно полюбивший, уйдет на войну… Все произойдет так, как должно случиться… в грустной, стройной, сладкой, прекрасной сказке о прекрасных, чистых и сильных сердцем людях, все будет, как бывает во сне, а не в жизни. Шмелев чувствует, что его герои не могли бы существовать в реальности, и отодвигает их для иллюзии на полвека назад. Но именно к ним обращен он душой, к ним и ко всей той простоте, цельности, строгости, к той бытовой и нравственной прелести, которые для него связаны со старой Россией. Только в России, нигде больше, это и могло произойти, – как бы восклицает он.

Здесь мы, конечно, далеки от «потненького графинчика», здесь Шмелев, наконец, как будто договаривается до мотивировки или объяснения… Но какая безнадежность в этом объяснении! Как страшна вообще эта скрытая, приглушенно-страстная борьба за прошлое, которое в исчезнувшей своей оболочке никогда возродиться не может и которое притом только в этой оболочке Шмелеву и дорого!

Конечно, из всех великих русских писателей Шмелеву самый близкий – Достоевский, и он многое у Достоевского заимствовал, многому у него научился.

Но не «жестокий талант», следовало бы сказать о нем, – как сказал Михайловский о Достоевском, – а «больной талант». Если прислушаться к напеву и строю шмелевской прозы, почти не вникая в ее непосредственный смысл, она кажется значительней, чем есть. Кажется, что она о чем-то ином, более глубоком и грозном рассказывает, иной, более глубокой страстью охвачена. Впечатление создается такое, что в процессе творческого развития произошло у Шмелева какое-то «искривление», задержавшее его рост, помешавшее ему стать тем, чем он стать мог бы. Интонация Достоевского, а дословный текст порой под стать цветным открыткам Самокиш-Судковской…

Над повествованием навис потолок, выше которого ему никак не подняться. И об этот потолок повествование бьется! Да, шмелевские герои почти всегда страдают. [3] А когда они не страдают, то становятся нестерпимы, – как нестерпимы романы, подобные «Солдатам». Шмелев становится самим собой, лишь когда темой своей «взят за горло», когда отсутствие вкуса, чутья и общей словесной культуры мало заметно. Иначе он способен написать так: «Голубовато-мраморная нога Люси, обнаженная до бедра, выкинулась за край постели, а роскошные руки-изваяния были замкнуты в истоме…» Это отрывок из «Солдат».

Но, переняв или унаследовав от Достоевского его трагический, сдавленный, приглушенный, страдальческий «говорок», т.е. переняв тон Достоевского, Шмелев не заметил обоснования этого тона, и оттого страдание приобретает у него почти что физиологический характер. Он понял «достоевщину», а вовсе не Достоевского, он как рыба в воде чувствует себя в той атмосфере, которую создал Достоевский: жалость, обида, унижение, возмущение, бессильное, слишком позднее просветление, – но «метафизика» Достоевского, сомнения Ивана Карамазова, домыслы Кириллова, безысходная тоска Ставрогина, – все это полностью от него ускользнуло. Если мы спросим себя, из-за чего страдают шмелевские люди, что за их мучениями скрыто, каков смысл этого мучения, какой его духовный уровень, – от сходства с Достоевским не останется и следа. Нет ни «финальной гармонии», ни тяжбы с Богом, ни безумной по риску своему игры, есть следствие, но нет причины, есть нервы, но нет мысли, – а если мысль и пытается какой-то довод или ответ предложить, от ее очевидной несостоятельности становится тяжело.

Интервал:

Закладка: