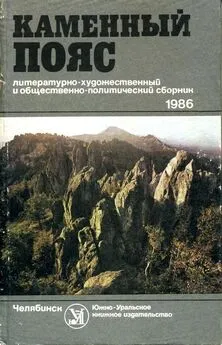

Константин Скворцов - Каменный Пояс, 1986

- Название:Каменный Пояс, 1986

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Южно-Уральское книжное издательство

- Год:1986

- Город:Челябинск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Скворцов - Каменный Пояс, 1986 краткое содержание

Литературно-художественный и общественно-политический сборник, подготовленный Оренбургской, Челябинской и Курганской писательскими организациями. Включает повести, рассказы, очерки, статьи, раскрывающие тему современности. Большую часть сборника составляют произведения молодых авторов.

Каменный Пояс, 1986 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Строилась крепость отдельными участками, частями. Сотни крестьян в течение полувека воздвигали кирпичную стену, которая стала для них щитом от пожаров и стрел кочевников, причиной восторга и ликования, а для многих могилой.

В летописи упоминается имя Лаврентьевны — «бабы, жизнь творящей тем, когда носит воду из святого ключа на часовне для мастеров-каменщиков, и для сего благословенна Богом, когда она чиста сердцем и душой, когда она мать добрая и жена добродетельная». Пятьдесят лет каждый день, в зной и мороз, к полдню она приносила ключевую воду для строителей крепости. Мастера считали ее «славным знамением», которое духа прибавляет. Только после окончания строительных дел Лаврентьевна умерла. Ее похоронили на территории монастыря в парке. Это был первый на Урале дендрологический парк — шедевр садово-парковой архитектуры с реликтовыми растениями. Зеленые кроны деревьев выглядывали из-за стен и придавали силуэту монастыря неповторимую тонкую гармонию.

Вспомните, если вам приходилось бывать в Далматовском музее, старинную цветную гравюру с видом города. Словно бело-золоченый венец, одетый на высокий лоб зеленого угора, стоит монастырь. Ничто глазу не мешает. Пронзительно чисто и благо в душе, и еще тихо, и вдруг слышен малиновый звон колоколов; и снова испытываешь гордость за русский мастеровой люд, который сочинил такую златозарную красоту.

Не один раз стены крепости Далматова монастыря были свидетелями крестьянских восстаний. То, что крестьяне больше жизни любили, больше всего и ненавидели. Обтесанные народным гневом монастырские стены, политая кровью и слезами монастырская земля. Все в один слишком сложный клубок сплетено. Где любовь начинается, там уже и ненависть гнездится полная, там, как росток, и любовь прорастает. Нет единого измерения и однозначности в истории Далматова монастыря.

В 1762—1764 гг. произошло восстание далматовских монастырских крестьян, названное «дубинщиной». Причиной восстания было усиление экономического гнета монастырем, в свою очередь вызванное отсталостью крепостнической России, которой правила Екатерина II. Это восстание было одним из самых массовых выступлений крестьян Зауралья. Работный люд вооружился дубинками, косами, вилами, кистенями. В течение двух лет они держали в осаде монастырь. Для подавления восстания из Оренбурга прибыл хорошо вооруженный полк драгун.

Далматовские крестьяне приняли самое активное участие в Крестьянской войне под предводительством Е. И. Пугачева. Более 5 тысяч пугачевцев осаждали крепость Далматовского монастыря с 11 февраля по 2 марта 1774 года, но взять ее приступом не смогли. Мощные стены крепости выдержали массированный обстрел пугачевских пушек.

Наступление царских войск под командованием генерала Деколонга заставило пугачевцев снять осаду монастыря и отступить. Бросив в бой конницу и артиллерию, Деколонгу удалось разбить повстанческое войско. Поле брани было усеяно убитыми и ранеными. Погибло около тысячи крестьян, в плен было взято 158 человек.

Генерал Деколонг зверски расправился с пленными: «27 человек было повешено, 49 наказано «нещадно плетьми», 4 человека — батогами, 7 человек умерло во время следствия, не выдержав истязаний, и лишь 14 человек отпущено без наказания замаливать грехи в церковь». Государственная власть использовала монастырь местом «пожизненного затворения в келье» лишних при дворе людей. Сюда были насильно «пострижены в монахи» генерал Апраксин Петр Васильевич, претендентка на престол княжна Юсупова Прасковья Григорьевна.

В 1781 году монастырская слобода Никольская была сделана городом, и первым городничим Далматова был секунд-майор Сергей Воинов. А в 1783 году был утвержден герб Далматова, сделанный гарольд-мейстером Волковым. В описании герба говорилось: «На голубом поле три золотые колокола, поставленные пирамидою, с надписью на них 7152 год, означающие, что сие место славно было построенному в оном году Далматовским Успенским монастырем. Дата 7152 означает основание монастыря от сотворения мира и соответствует 1644 году от рождества Христова». В XVIII столетии Успенский монастырь стоял во главе Далматовского «заказу», в который входило 42 церкви. В 1719 году в монастыре была открыта цифирная школа, где преподавались духовные и светские науки. 12 марта 1816 года при монастыре основано двухгодичное училище для детей.

Это были первые школы Зауралья. Многие видные деятели науки и культуры получили первоначальное образование в училище и школе Далматовского монастыря. Здесь учились: Зырянов А. Н. — известный уральский краевед; Носилов Д. К. — полярный путешественник; Ладыжников И. П. — соратник В. И. Ленина; Попов А. С. — изобретатель радио.

Сегодня архитектурный ансамбль Далматовского Успенского монастыря признан памятником русского зодчества XVIII века. Далматово — чрезвычайное и, может быть, единственное явление в истории Урала. Архитектура мне иногда представляется увеличительным стеклом, которое показывает наши достижения и, увы, наши промахи. Вместе с очевидным прогрессом в архитектуре новых жилых районов утрачивается своеобразие старых уральских городов. А не создать ли новый градостроительный стиль, где бы памятники культуры и архитектуры: старые уральские заводы, плотины, торговые ряды, особняки, монастыри, церкви — продолжали свое активное существование, придавая неповторимость уральскому городу? Ведь можно не только сохранить памятники физически и хитроумно устроить в них заводы, — необходимо открыть замыслы древних зодчих, созданные ими образы русской архитектуры сделать достоянием художественной и градостроительной культуры Урала. Всегда найдутся люди, в противоположность первым, которые с тем же упорством и изобретательностью воскресят утраченную красоту.

Типичным явлением стало сейчас обращение «архитектурной молодежи» к старому уральскому зодчеству, которое во все времена своей истории было редко самобытным и народным.

Что скрывать, приходилось часто совершать «большие петли» ложных поисков по «западным образцам». Молодые архитекторы, одержимые желанием скорее «построиться», находясь в плену «западного архитектурного индивидуализма», вдруг увидели — под ногами гибнет «святая русская красота», с какой любовью она создавалась и как много утрачено безвозвратно.

Архитектурное наследие оказывает неоценимое воспитательное значение на подрастающее поколение, поскольку ощущение Родины рождается в гармонии природы и строений. Образ Родины формируется в самом нежном возрасте, в таких знакомых понятиях — мой дом, двор, улица, мой город, моя страна. Оказывается, архитектура — спокойный, терпеливый и забавный воспитатель; в этом — исключительная ценность традиций. И сегодня актуальным становится сохранение культурной среды, созданной поколениями предков. Без этого немыслима наша духовная, нравственная жизнь, привязанность к родным местам!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: