Егор Гайдар - Развилки новейшей истории России

- Название:Развилки новейшей истории России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Егор Гайдар - Развилки новейшей истории России краткое содержание

В совместном труде Егора Гайдара и Анатолия Чубайса особое внимание уделено перестройке, распаду СССР и становлению нового российского государства. Книга основана на личном опыте и многолетних размышлениях авторов.

Читателям предлагается самостоятельно оценить реальные и гипотетические последствия принимавшихся решений. О главных тезисах книги «Развилки новейшей истории России» на пресс-конференции рассказал Анатолий Чубайс.

«Само понимание исторического процесса не как абсолютно детерменированного, а как процесса, в котором есть альтернативные варианты развития событий, очевидные развилки, и, может быть еще более важно, невероятно острое личностное ощущение в момент, когда ты вдруг понимаешь, что на тоненькой ниточке у тебя в руках висит страна, а там 150 миллионов человек, и вот она на этой ниточке останется, удастся ее перевести через надвигающуюся катастрофу, или не останется, это решится в ближайшие четыре часа. Точка».

Развилки новейшей истории России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Не случайно первая инициатива М. Горбачева после избрания его генеральным секретарем ЦК КПСС формулировалась как концепция ускорения научно-технического прогресса, а в ЦК КПСС в июне 1985 года по этому вопросу прошло большое совещание, на котором с основным докладом выступил сам генеральный секретарь [62]. Партийная элита ощущала, что советская экономика не воспринимает инновации, и необходимо что-то предпринимать. Разрабатывались различные программы, однако все попытки решить эту задачу оказались безуспешными.

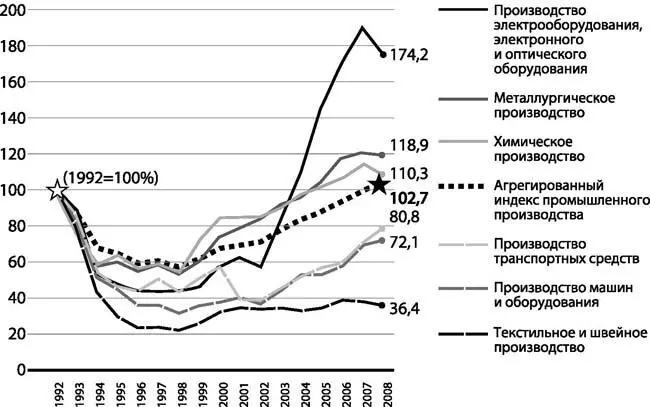

В последующие 20 лет в условиях рыночных преобразований и открытой экономики некоторые отрасли деградировали, сократив объемы выпуска транспортных средств, станков, текстильного оборудования, швейных изделий и др. Однако успешно развивались такие отрасли, как производство электрооборудования, металлургия, химия, нефтехимия, телекоммуникации, высотное домостроение. Агрегированный индекс промышленного производства России в 2008 году находился на уровне начала 1990-х годов ( рис. 54 ).

Рис. 54. Темпы роста промышленного производства по отраслям

Источник: Росстат, www.rusnano.com

Производительность труда в России по паритету покупательной способности по сравнению с США практически не изменилась за 1990–2007 годы и составляет около 30 %.

В этот период происходила структурная перестройка экономики, позволившая стране сохранить уровень общего экономического развития, но также не давшая толчка для инновационного развития. По расчетам ГУ — Высшая школа экономики, доля предприятий, внедряющих инновации, в России не превышает 10–11 %, в то время как в развитых странах ЕС этот показатель достигает 70 %, а в менее развитых странах ЕС — 20–25 % [63].

По данным Мирового экономического форума 2008–2009 годов, в рейтинге глобальной конкурентоспособности Россия находится на 51-м месте из 134 стран мира, при этом по рейтингу инновационной активности — только на 48-м месте [64]. Таким образом, серьезное отставание нашей страны в этой сфере от мировых лидеров, наметившееся еще в середине 1970-х годов, так и не удалось наверстать вплоть до настоящего времени.

Сам феномен успешных страновых инновационных моделей в мире укоренился и стал распространяться в последние двадцать лет, когда Россия решала историческую задачу построения рыночной экономики и запуска экономического роста. В числе первых к созданию инновационной модели развития экономики в начале 1960-х годов приступили США и справились с задачей к 1980-м годам. Тайваню, одному из лидеров в инновационном мире, на это потребовалось 25 лет, Израилю и Южной Корее — по 20 лет. В начале 1990-х годов финская экономика оказалась в катастрофическом положении из-за распада СССР и утраты роли советского «окна» в Европу. Однако сегодня Финляндия, раньше практически не обладавшая высокотехнологичными отраслями, в любом межстрановом сравнении признается одним из лидеров инновационной экономики.

В 2000-х годах экономический рост в России основывался на сырьевом драйвере, с хорошо известными ограничениями. Способна ли экономика такого типа перейти к новому качеству экономического роста в наших экономических, социальных, политических реалиях?

Важное условие для становления инновационной экономики — состояние науки и образования. Не ставя перед собой в данной работе задачу серьезного анализа, отметим, что ряд стран разворачивали работу по строительству инновационной экономики, имея существенно менее высокий уровень развития этих сфер, чем современная Россия (например, Южная Корея или Тайвань в начале 1990-х). Следует отметить и то, что в последние 5–7 лет эти отрасли в России получили значимую государственную поддержку. Многие вузы, в том числе в провинции, имеют исследовательское оборудование мирового уровня. Несмотря на сохраняющиеся нерешенные проблемы, они получили серьезный дополнительный импульс и для образовательного процесса, и для проведения исследований. В действующих в России обрабатывающих отраслях и в отраслях «новой экономики», в том числе в атомной промышленности, авиакосмической промышленности, энергомашиностроении, телекоммуникациях, программировании и ряде других существует высокий уровень технологической и инженерной культуры, работает высококвалифицированный персонал. Таким образом, в этой области стартовые условия нашей страны для инновационного разворота не хуже, чем у многих стран, такой поворот совершивших.

Серьезные дискуссии разворачиваются в последнее время вокруг проблемы соотношения роли государства и частного бизнеса в построении инновационной экономики. Нам представляется, что в ответе на этот вопрос, было бы ошибочным уходить в крайние позиции. Вырабатывая российский баланс в данной дилемме, следует внимательно присмотреться и к мировому опыту, и к реальному состоянию этих институтов в нашей стране.

Вряд ли сегодня необходимо всерьез доказывать, что движение к инновационной экономике надо строить на рыночных ценностях, таких как частная собственность, конкуренция, общепринятые правила игры, долгосрочная макроэкономическая стабильность, низкая инфляция. Не существует ни одной успешной инновационной страновой модели в мире, доказавшей обратное.

Вместе с тем, роль государства в содействии инновационному процессу крайне важна. В Израиле по государственной программе Yozma была создана венчурная индустрия. Вклад государства — более 100 млн долларов. Там функционирует институт Главного ученого Министерства промышленности с ежегодным бюджетом порядка 500 млн долларов. В Южной Корее расходы государственного бюджета на поддержку инноваций в частном бизнесе составляют 1 млрд долларов. В Финляндии только по программам TEKES и SITRA выделяется 582 млн евро в год. В США по программе поддержки малого инновационного бизнеса SBIR государство расходует по 2 млрд долларов в год.

В каждой стране формируется своя инновационная модель. В Израиле большая часть инновационной экономики заканчивается на фиксации и последующей продаже прав на новую интеллектуальную собственность, там почти нет крупных фирм, нацеленных на производство высокотехнологичного продукта. В Японии и Южной Корее, напротив, не очень много малых инновационных бизнесов. В некоторых странах крайне слабы фундаментальные исследования, но есть инновационная экономика, ориентированная на новые технологии. Выбирая цели и приоритеты инновационной политики, государство должно идти от реальности, в том числе от имеющегося задела и формируемого отечественного и мирового спроса. России предстоит найти свою модель, но очевидно, что одной из важнейших ее составляющих станет баланс вклада бизнеса и власти в инновационное развитие страны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: