Пещера - Археологические свидетельства древней истории

- Название:Археологические свидетельства древней истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пещера - Археологические свидетельства древней истории краткое содержание

Народ который не знает Жизнь своих предков, пропащий народ… Пора бы найти истину, а не тупо заучивать ис(з)ТОРию написанную иноземными наймитами по указанию ненавидящих нас, Русов, продажных правителей и политиков.

Пора проснуться от «морока» окутавшего Русский народ, и включить свой мозг. Факты говорят сами за себя. А официальные исТОРики, либо игнорируют их(факты), либо голословно обвиняют истинных патриотов в расизме и фальсификации археологических находок, либо(зачастую), просто хладнокровно уничтожают факты касающиеся жизни русского народа…

Археологические свидетельства древней истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

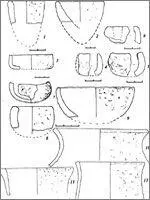

С бронзовым ломом все ясно. Все, кроме того обстоятельства, что археологи часто путают латунь с бронзой. Это становится очевидным, когда читаешь в полевом отчете или в книжке о находке бронзовой проволоки. Всякому инженеру известно, что бронза хорошо льется, но пластичность у нее весьма низкая. Поэтому через канитель вытянуть из нее проволоку просто нереально. Протягивание через пластину с отверстиями — это сейчас основной способ получения проволоки, а тогда он был единственным. А вот латунь тянется хорошо. Следовательно, для оценки технологических процессов следовало бы конечно эти сплавы различать, ведь для плавки и литья латуни достаточно стабильной температуры 800 °C, что заметно проще и требует меньших энергозатрат.

В отличие от археологов 21 века, металлурги древности в этом деле явно разбирались. Ведь для изготовления проволоки они варили латунь, а для различных пружинных элементов — бронзу. Но нам придется поверить археологам на слово. Понятно и как все это попало мимо тигля на дно печи: перед тем, как поместить тигель в полость горна, его загружали бронзовым ломом и флюсом. Однако каким получится объем расплава, заранее точно неизвестно. Даже если строго отмерить по весам, точного выхода расплава по объему не получить, потому что происходит выгорание элементов, что-то уходит в шлак. Да еще и химический состав лома неоднородный и часто требуется коррекция, металлург должен в ходе плавки добавить побольше меди или олова. Кроме того, при отливке получался брак (и сейчас для литья 10 % брака — это норма), его повторно переплавляли.

Есть и более прозаичная причина, почему лом приходилось досыпать прямо в тигель, стоящий в раскаленном горне. Если засыпать полный тигель с горочкой ломом, то после расплавления он едва заполнит половину тигля, и для того чтобы эффективно использовать цикл загрузки-плавки-заливки, лом просто досыпали сверху. Конечно, что-то и мимо падало. Точно так поступают металлурги и сейчас. Кстати, у них точно такие же тигли, только нагреваются они с помощью газа или электричества.

Но что там делает железный лом в виде целых ножей и обломков? Целые ножи могли бы подвергать здесь термообработке (закалке и цементации). А зачем термообрабатывать обломки? Обломки могли нагревать только для перековки или переплавки. Но для ковки такой горн использовать крайне неудобно, ведь он имел закрытую конструкцию и загружался сверху через небольшое отверстие, которое, возможно, даже частично перекрывалось для поддержания температуры. А при ковке изделие необходимо часто извлекать, обрабатывать молотом, и снова помещать в зону нагрева. Для этого используются другие горны, они более открытые, но выдают меньшую температуру, до 900…1000 °C.

Ничего не остается, кроме как предполагать, что данный горн мог развивать температуру до 1400…1545 °C. Потому что только при этой температуре возможна переплавка железного лома в тигле. Это возможно при наличии мощного поддува воздуха мехами.

При таких температурах для надежной работы необходимы тигли из огнеупорной глины. Определить, из какой глины сделан тигель очень легко, достаточно определить содержание оксида алюминия в материале, и если он составляет 30…42 %, то это огнеупор. Но такие глины в наших местах не встречаются. Откуда же они были привезены? Здесь может также пригодиться способ, описанный в 1769 г. Рычковым:

«В небольшом расстоянии от села Ицкого устья подле берегов реки Камы находится песчаная гора, довольствующая многие медные заводы отменным и редким песком, который заводчики употребляют для горновых кирпичей. Они, соединив его с белою глиною, делают квадратные камни, которые сушат обыкновенно на солнце. Польза от него происходящая есть та, что он, будучи чрез меру крепок, сносит самое сильное пламя огня, так что плавильная печь, внутрь коея выкладывают оным камнем, может от двадцати до сорока дней стоять не опасаясь жестокости пламени, разбивающего самые крепкие камни…»

Вероятно, здесь речь о кварцевом песке. Температура плавления кварцевого песка около 1700 °C, и соответствующая смесь успешно может применяться в качестве огнеупора.

К сожалению, подобными анализами археологи не озадачиваются. И мы можем только констатировать факт, что тиглей найдено множество, а это и есть литейная оснастка. Поскольку обломки ножей можно расценивать не иначе, как шихту, то данный горн использовался для тигельной плавки не только бронзы, меди, серебра, золота, но и железа (стали). Причем известно, что тигельным способом получают особо качественные стали, подлежащие закалке, а также булат.

Таким образом, можно сделать обоснованный вывод о том, что жители данного поселения владели цветной и черной металлургией.

Это подтверждается и найденными изделиями. 100 % орудий труда, таких как ральники (наконечники плуга), мотыжки, топоры, ножи, ножницы выполнены из массива кричного (мягкого) железа с вваренными лезвиями из тигельной (твердой) стали. Это и понятно, ведь тигельная сталь была достаточно трудоемка в изготовлении, варили ее в небольших количествах, высокого качества, и берегли.

А вот кричное железо, из которого сделана основа инструментов и множество всяческих скобяных изделий, должно было выплавляться в гораздо больших количествах. Но найденные горны в этом не помощники. Для этого использовались сыродутные горны другой конструкции. В них руда с топливом загружалась прямо в полость печи, там при температуре порядка 1300 °C происходило восстановление железа из оксидов. При этом восстановленное железо спекалось в губчатую массу (крицу). Шлаки стекали вниз, и пода, как такового, там не было.

То, что археологи таких печей (домниц) на описанном городище не нашли, говорит о двух возможных вариантах. Либо кричное железо местные жители покупали, либо просто сыродутные горны не попали в зону раскопа. Первое — маловероятно, ведь мы здесь имеем дело с более высоким техническим уровнем тигельной плавки. Тот, кто умеет это, сможет выплавить и кричное железо. Кроме того, практически на всех раскопах крупных поселений того времени сыродутные горны находят. То есть они были распространены повсеместно. Препятствий для реализации этой технологии в данном поселении нет. Скорее, действовала вторая причина: вспомним, что раскопано здесь всего 10 % поселения.

Кроме того, надо четко понимать, что покупка сырья и комплектующих — это не просто дополнительные производственные расходы. Такая кооперация означает стратегическую уязвимость производства и основанного на нем поселения. Для того чтобы быть уверенным в надежности поставок, надо иметь развитую инфраструктуру (надежные транспортные системы), и не вести постоянных войн. То есть входить в состав большой развитой политической системы (государства). Поэтому те, кто твердят о дикости тогдашней жизни, постоянных взаимных набегах и разбое, должны забыть о средневековой кооперации и развитой промышленной торговле.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: