Андрей Буровский - Анти-Мединский. Опровержение. Как партия власти «правит» историю

- Название:Анти-Мединский. Опровержение. Как партия власти «правит» историю

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза-пресс

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9955-0374-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Буровский - Анти-Мединский. Опровержение. Как партия власти «правит» историю краткое содержание

Почему сочинения Владимира Мединского издаются огромными тиражами и рекламируются с невиданным размахом? За что его прозвали «соловьем путинского агитпропа», «кремлевским Геббельсом» и «Виктором Суворовым наоборот»? Объясняется ли успех его трилогии «Мифы о России» и бестселлера «Война. Мифы СССР» талантом автора — или административным ресурсом «партии власти»?

Справедливы ли обвинения в незнании истории и передергивании фактов, беззастенчивых манипуляциях, «шулерстве» и «промывании мозгов»? Оспаривая методы Мединского, эта книга не просто ловит автора на многочисленных ошибках и подтасовках, но на примере его сочинений показывает, во что вырождаются благие намерения, как история подменяется пропагандой, а патриотизм — «расшибанием лба» из общеизвестной пословицы.

Анти-Мединский. Опровержение. Как партия власти «правит» историю - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

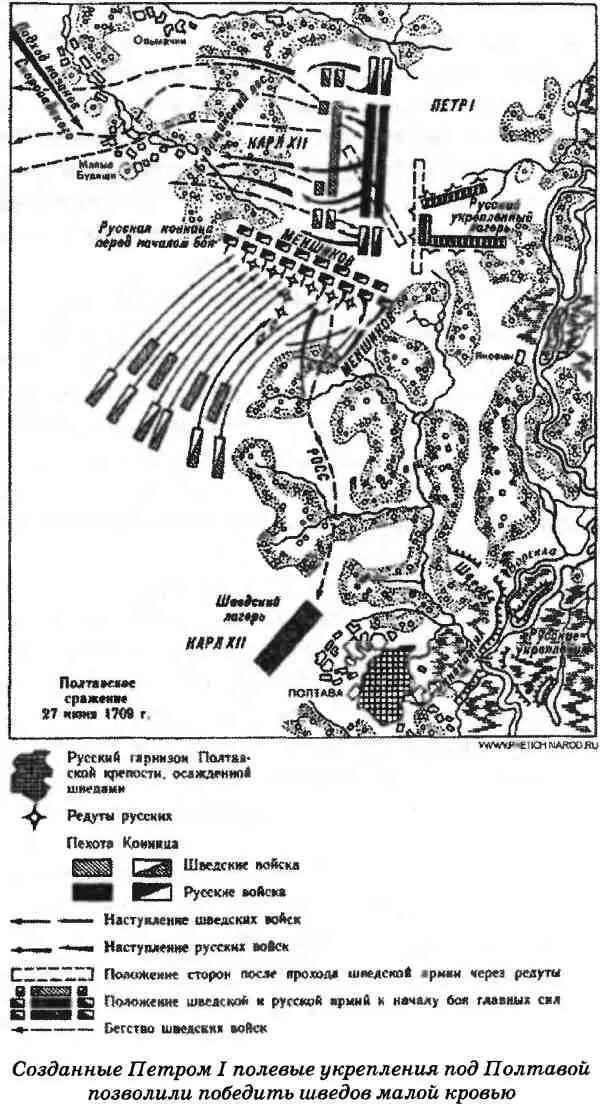

Чтобы ещё больше принизить победу русских, Мединский выставляет болваном вражеского главнокомандующего:

«Битва проходила отнюдь не в чистом поле, а на местности весьма пересечённой — овраги, леса, пригорки. На довольно обширной территории. Треть шведской пехоты вообще не дошла до русских редутов. Шведы пошли куда-то не туда и попросту заблудились в лесах и болотах. Кстати, удивительно, почему у нас об этом не пишут: подобная безалаберность объективно играет нам на руку, развеивая миф о гениальном полководце Карле XII. Хотя если посмотреть на дело с другой стороны, Петру было приятнее победить сильного соперника, а не бестолкового раненого, бледного юношу, который по ходу битвы умудрился где-то в оврагах потерять треть своего войска» («Мифы о России-1». Стр. 118).

Доселе не знавший поражений Карл XII действовал не так глупо, как представляется благополучно избежавшим службы в армии международникам. В условиях значительного преимущества русской армии в численности и артиллерии, после разгрома спешившего на соединение с главными силами корпуса Левенгаупта и польско-шведского корпуса на Киевском направлении, ночная атака с холодным оружием была наилучшим выходом.

Однако со связью тогда было плохо, и лишенные айфонов отсталые шведы реально заплутали на пересечённой местности и смогли установить связь между отдельными колоннами лишь с рассветом. После этого никто уже не блуждал, но шквальный огонь с редутов и постоянные атаки русской кавалерии сработали, как надо. Наступавшие были дезорганизованы, и отряд генерала Росса (почти треть шведской пехоты и шестая часть всей армии, наполовину состоявшей из кавалерии), вместо того чтобы прорваться между редутами, истёк кровью под стенами одного из них. Пётр мгновенно сориентировался, отрезал и уничтожил батальоны Росса, а затем, отразив последнюю, на этот раз и вправду почти самоубийственную атаку Карла, стёр его армию с лица земли.

…Тыкать профессорский нос в прочие «разоблачения» Петра будет слишком скучно, а вот о причинах раскрутки именно самых чёрных легенд о нём предположить можно. Хоть автор постоянно и заявляет, что в борьбе с коррупцией царь проиграл, многих казнокрадов и взяточников при нём даже прикончили. И можно легко предположить, что сделали бы царские палачи с некоторыми сопартийцами гражданина Мединского.

Андрей Раев

О долготерпении, рабской покорности и загадочной русской душе

Я не могу отнести себя к политическим противникам Владимира Мединского. Более того, его стремление развенчивать мифы о воровстве, долготерпении, покорности, загадочной русской душе мне симпатичны. Но, увы, размах у Мединского такой, что вместе с грязной водой он выплескивает и ребёнка, причём раз за разом. Мифам нет места там, где всё можно объяснить рациональными причинами. А вот их-то как раз и не хватает.

Есть ли загадка в русской душе?

Мединский правильно указывает, что о загадочной русской душе, например, заговорили в 1812 году в Пруссии, после того как в России погибла Великая армия Наполеона. 450-тысячная армия под предводительством величайшего полководца вторгается в Россию 23 июня. Разве эта армия не обречена на победу над русскими, которые выставляют армию, втрое меньшую? Наполеон и в меньшинстве-то всё время побеждал, а нередко и громил противников. А тут тройное превосходство. Ввиду этого превосходства русские совершенно рационально начинают отступать в глубь страны. А Наполеон, вовсе не будучи авантюристом, вынужденно оставляет гарнизоны вдоль всего пути следования для защиты коммуникаций и снабжения армии. Когда наконец происходит генеральное сражение (Бородинская битва), численности армий почти равны: 130–135 тысяч у Наполеона и 110–130 тысяч у русских (в зависимости от того, как считать необученное и плохо вооружённое народное ополчение). Обе стороны сражаются героически, но французы выигрывают битву. И здесь всё ещё нет ничего загадочного. Понеся большие потери, русские отказываются от идеи дать ещё одно сражение и 14 сентября оставляют Москву. В тот же день наполеоновская армия вступает в Москву, покинутую жителями. И вот здесь — стоп. Жители-то почему Москву покинули? Ведь все были уверены, что её будут оборонять. Решение оставить Москву без боя было принято только накануне, 13 сентября. Значит, за 1 сутки, бросив всё нажитое добро, которое не было времени уже вывозить, жители ушли. Куда? Где и кто их ждал? Чем они питаться собирались? Наполеон ведь не сдуру ждал депутацию бояр и ключи от города. Так всегда было в Европе, приносили ключи, просили не грабить. А здесь не случилось. Жители Москвы сказали Наполеону «нет» раньше, чем это сделал Александр I. И с этого момента всё пошло наперекосяк. Армия одурела малость. Не то чтобы она так любила грабить. Но тут грабить не надо было. Дома, дворцы стояли пустыми. Подходи — бери, кто первый, тот и прав. И ещё как было, что брать, вот и брали. И прохлопали московский пожар. Неважно, кто и что там поджигал. Стотысячная армия в состоянии противостоять любым поджогам, если она занята именно этим, а не поиском трофеев. 4 дня Москва горела. Потом месяц Наполеон безуспешно пытался вступить в переговоры с Александром I. Не получилось. И 19 октября французская армия оставляет Москву по Старой Калужской дороге. Встретив армию Кутузова, французы переходят на Новую Калужскую дорогу, и 24 октября авангарды армий сталкиваются в Малоярославце. По мере того как подходят основные силы, город несколько раз переходит из рук в руки и в итоге остаётся за французами. Но 26 октября, не принимая нового сражения, французская армия уходит на разорённую Смоленскую дорогу. Теперь вопрос. Наполеон ещё не проиграл ни одного сражения русским. Он что, с его-то опытом, не смог оценить, что ждёт его армию на разорённой дороге? Слова Наполеона — « Мы и так довольно совершили для славы. Теперь подходящее время перестать думать о чём-либо, кроме как о спасении оставшейся армии » — трудно понимать иначе, как уверенность в том, что возможно нормальное отступление. Действительно, а почему Наполеон должен был считать Смоленскую дорогу «разорённой»? В мае и июне, когда сеяли и пахали, Наполеона там ещё не было. А в июле — августе, когда он шёл по Смоленской дороге, старый урожай был почти съеден, а новый вызревал в полях. И в октябре этот новый урожай должен был Наполеона дожидаться в закромах. Должен был. Но не дождался. И на Калужской дороге было бы то же самое, что на Смоленской. Вообще-то, расстояние от Смоленской дороги до Калужской (хоть старой, хоть новой) неизмеримо меньше, чем расстояние от Москвы до Вильно. И если бы Наполеон двигался по Центральной Европе, у него не возникло бы проблем. А он движется по крестьянской стране, и у него абсолютно нет лошадей, нет фуража, нет еды. А у крестьян-то чего не взять? А потому, что нет этих крестьян. Как за века до этого, они забрали с собой всё, что можно забрать, и ушли в глухие леса. Там, на засеках, стоят их партизанские отряды. И выкуривать их оттуда невероятно сложно. У Наполеона на это просто не было времени. А ведь он оставил по всей дороге гарнизоны, численностью почти 300 тысяч человек. Так и они ничего сделать не смогли. К такому поведению русских крестьян французы были абсолютно не готовы. В Смоленске Наполеон приказал расстрелять французского интенданта Сиоффа, который, столкнувшись с сопротивлением крестьян, не сумел организовать сбор продовольствия. И когда Пушкин пишет:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: