Дмитрий Менделеев - Познание России. Заветные мысли (сборник)

- Название:Познание России. Заветные мысли (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2008

- Город:М.

- ISBN:978-5-699-27907-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Менделеев - Познание России. Заветные мысли (сборник) краткое содержание

В этой книге представлено гуманитарное наследие Дмитрия Ивановича Менделеева. Основу издания составляют «К познанию России» и «Заветные мысли» — последние крупные работы великого ученого, неравнодушного к нуждам Отечества, дальнейшим путям его развития. Автор этих трудов демонстрирует широкие взгляды и объемные знания, относящиеся к государственной, экономической, научной деятельности. Системно излагая свои главные общественные идеи, глубоко анализируя вопросы образования, промышленности, сельского хозяйства, внешней торговли, народонаселения, Менделеев стремится выстроить стратегию развития России на несколько столетий вперед и привлечь к осмыслению судеб страны широкий круг граждан. «Чем проще, откровеннее и сознательнее станут русские речи, тем бодрее будут наши шаги вперед, тем дольше будут длиться мирные промежутки между оборонительными войнами, нам предстоящими, тем меньше на Западе, Востоке и Юге будут кичиться перед нами и тем более выиграет наше внутреннее единство», — написал ученый более столетия назад в своих — актуальных доныне — «Заветных мыслях», духовном завещании грядущим поколениям.

Познание России. Заветные мысли (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Так страны и народы не много, но явно отличаются средним возрастом своих жителей. Различия невелики, но явны и, что всего важнее, очевидно устойчивы, т. е. могут подвергаться лишь медленным, чисто эволюционным (постепенным) изменениям в зависимости от социальных условий жизни, т. е. от всей истории и политики. В подобного рода числах и их изменениях, по моему мнению, не только можно, но даже должно выражаться немало народных особенностей и обстоятельств, существенно их характеризующих.

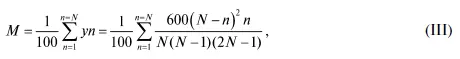

Что же касается до соотношения между величиною среднего возраста народа М и величиною предельного возраста N, о котором говорено выше, то из простых соображений сразу уже очевидно, что М и N должны возвышаться и вообще изменяться единовременно, потому что с увеличением общего предельного возраста N должно прибывать процентное число стариков и убывать относительно (на всю массу жителей) количество детей, а это должно приводить к увеличению общего среднего возраста, народу отвечающего. Из нашей формулы (II), выражающей в первом приближении распределение по возрастам, легко найти ближайшую зависимость между М и N, потому что, выражая по годам число жителей в возрасте n процентами, очевидно, что:

а это выражение при подстановке вместо n последовательных его значений от 1, 2, 3 до ( N — 1) N дает:

Если N = 100, то М = 25,3, если N = 110, то М = 27,8. А так как для Германии и С.-А. С. Штатов такая величина M получается для 1890 г. близкой к 27,5 и 25,3, то для них и должно признать N среднее около 105 лет, но так как с развитием всех условий просвещения N и М возвышаются и указанные страны прогрессируют, то ныне для них в среднем нельзя считать N менее 110 лет, тем более что если для Германии в 1890 г. М = 27,5, то надо (по (IV)) для нее принять уже тогда N лишь немного менее 110 лет. По этой-то причине в табл. 2 приведены значения у- ов, разочтенных как для N = 105, так и для N = 110 лет.

Вообще мне кажется, что при суждениях о возрастном распределении жителей и при выводе точной, т. е. выражающей истинную норму, формулы следует брать за исход не что иное, как средний возраст жителей. Точные расчеты, здесь необходимые, не только часто затруднены частными особенностями переписей, но и требуют, кроме того, большого времени по своей многочисленности и сложности, еще и зоркости глаз, чего у меня уже нет, а потому я ограничиваюсь здесь лишь возможно кратким сводом основных данных для тех стран, результаты переписей которых мне стали известны благодаря содействию Н. А. Тройницкого и И. И. Кауфмана. Свод всех мне известных данных сделан в 7-й таблице и дан в процентах вместе с расчетом среднего возраста жителей каждой страны. Но предварительно считаю необходимым остановиться на абсолютном числе жителей, распределенных по возрастам, так как числа эти представляют свой интерес и иногда взяты из отчетов малоизвестных и очень редких 12.

В табл. 7 дано лишь процентное распределение по возрастам, так как именно оно необходимо для всех сравнений. Числа даны для десятилетних периодов возраста, так как пятилетний промежуток еще недостаточен во многих случаях для грубого сглаживания неизбежных погрешностей переписей. Так, например, в бразильской переписи 1900 г. дано число лиц в возрасте от 55 до 60 лет равным 262 тысячам, а для высшего возраста — выше 60 лет, но ниже 65 лет — 293 тысячам, что должно приписать неизбежным ошибкам в показании возраста. Многие округляют свои года, говоря о 60 годах, когда их возраст менее, например, 59 1/ 2лет, но не имеют нужды прибавлять или убавлять года, а чаще всего вследствие поспешности или срочности переписей вписывают года, лишь приближенные.

При десятилетних данных о возрастах расчет среднего возраста ( М ) требует небольшой поправки (надо убавить около 1/ 4года от вывода по средним годам, что в таблице и сделано), но все числа получают наибольшую наглядность. Замечу далее, что число детей моложе 1 года и число стариков старше 100 лет во многих переписях не только особо указывается, но и тщательно разбирается, даже для детей по месяцам, что представляет свой глубокий интерес, но для наших целей приведение цифр, сюда относящихся, только напрасно усложнило бы таблицы. Для нас данные России особо важны, но известно, что довольно полная перепись 1897 г. была у нас, в сущности, первою и ее подробные данные (например, о распределении по возрастам) до сих пор известны лишь для 17 губерний и областей, острова Сахалин и для двух столиц. Первые относятся к Архангельской, Астраханской, Виленской, Витебской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Нижегородской, Олонецкой, Псковской и Уфимской губерниям и к областям: Карской, Черноморской, Амурской и Приморской и к острову Сахалин. Во всех них в 1897 г. жило около 18,27 млн жителей. Присоединяя данные для С.-Петербурга (1,24 млн жителей) и для Москвы (1,02), получается ряд данных о возрастах всего только для 20,5 млн жителей России, тогда как (без Финляндии) в 1897 г. для нее насчитывалось 126,4 млн. Судить о целом по шестой доле его, конечно, рискованно, но тем не менее возможно с уверенностью, что погрешность не превзойдет сотен тысяч, т. е. для отдельного десятилетнего возраста не достигает 1 миллиона. Для суждения разберем вначале отдельно совокупность описанных губерний и двух ее столиц.

Для совокупности вышеназванных губерний из общего числа жителей обоего пола — 18,21 млн — должно отнять 7 тыс. (0,007 млн) неизвестного возраста. Остаток (18,20 миллиона) распределяется по возрастам так (те же 10 столбцов сохраняются и везде далее):

Сходство возрастного процентного состава населения обеих столиц и глубокое различие его от состава жителей всей страны так же поражает, как сходство состава населения столь отдаленных стран, как Германия и С.-А. С. Штаты. Преобладание процента столичных жителей возраста в 20–30 лет объясняется не столько тем, что в столицах много войск и других служилых людей этого возраста (мужчин здесь в два раза более женщин), сколько тем, что сюда приезжает из деревень много молодых людей для заработка и для практического изучения торговли и ремесел. Но, начиная с 50–60 лет, как и до 20 лет, в столицах меньше процент жителей, чем во всей стране.

Только с этим объяснением становится понятно, что средний возраст, рассчитанный для всего населения исчисленных губерний и равный 26 годам, мало отличается от среднего возраста жителей Петербурга и Москвы, который достигает до 28 лет. Для всех 126,4 млн русских подданных, конечно, должно ожидать процентного возрастного состава, близкого к полученному для 17 губерний, а поэтому остановимся на нем и сличим его с данными табл. 1 и 2.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: