Андрей Колганов - 10 мифов об СССР

- Название:10 мифов об СССР

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Яуза»9382d88b-b5b7-102b-be5d-990e772e7ff5

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-39243-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Колганов - 10 мифов об СССР краткое содержание

Был ли Ленин «немецким шпионом», а Октябрьская революция 1917 года – социалистической? Можно ли было избежать ужасов коллективизации и Большого Террора? Почему Красная Армия проиграла начало Великой Отечественной войны и куда подевались десятки тысяч советских танков и «сталинских соколов»? Был ли шанс победить «малой кровью, могучим ударом» и кто лоббирует скандальные сочинения Виктора Суворова? Обязаны ли мы Великой Победой Сталину или одолели фашизм вопреки его руководству? Что такое «мутантный социализм» и было ли неизбежно крушение Советского Союза?

Отвечая на главные вопросы отечественной истории, эта книга исследует и опровергает самые расхожие, самые оголтелые и лживые мифы об СССР.

10 мифов об СССР - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Следует отметить, что столь бурный рост спроса на рабочую силу предопределил успешность введения 7-часового рабочего дня и досрочного (по сравнению с пятилетним планом) решения задачи ликвидации безработицы. Уже в 1930 г. повсеместно ощущалась нехватка рабочей силы.

На 1 сентября 1930 г. биржи труда не могли удовлетворить заявок народного хозяйства на 1 млн 67 тыс. рабочих мест. 9 октября 1930 г. Наркомтруд СССР принял решение о посылке 140 тыс. безработных, еще зарегистрированных на биржах труда, на работу и о прекращении выдачи пособий [108].

Однако столь массовое разбавление рабочего класса крестьянством имело и отрицательные стороны. Падала трудовая дисциплина, и были введены чрезвычайные меры: руководители предприятий получили право оперативно наказывать нарушителей дисциплины – штрафовать, переводить на другую работу, увольнять и т. д. [109]

Ситуация с рабочей силой, как и обстановка борьбы за высокие темпы любой ценой, нередко вела к понижению качества продукции. Как отмечалось на XVI съезде ВКП (б), брак, простои и прогулы по одной только ленинградской промышленности привели в 1929 г. к потере около 300 млн руб. [110]

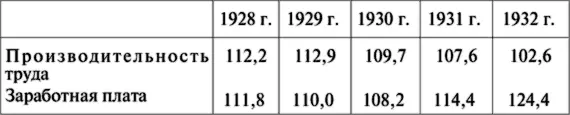

Негативные тенденции, связанные с чересчур быстрым ростом численности рабочих, перерасходом капиталовложений, медленным увеличением производительности труда, не могли не сказаться на величине заработной платы. Немалое влияние на динамику реальных доходов оказывало и положение в сельском хозяйстве. Однако снижение реальных доходов сопровождалось быстрым ростом номинальной заработной платы при одновременном росте цен на предметы потребления [111]. Характерным для этих процессов было то, что динамика цен отрывалась от движения себестоимости продукции, а динамика заработной платы – от изменений в производительности труда (см. табл. 1).

Таблица 1

Соотношение ежегодного роста производительности труда и заработной платы в промышленности(в% к предыдущему году)

Такое соотношение производительности труда и зарплаты в свою очередь повлияло на рост себестоимости продукции. Рост среднегодовой зарплаты перекрыл плановые наметки пятилетки, составив в 1932 г. 144,1 % к плану (в промышленности – 123,9 %), она увеличилась с 1928 по 1932 г. на 103,6 %, т. е. более чем вдвое [112]. По первому пятилетнему плану себестоимость промышленной продукции должна была сократиться на 35 %, оптовые цены по группе «А» – на 21,1, по группе «Б» – на 12,6 %. Фактически же уровень себестоимости при некоторых колебаниях почти не изменился, цены в группе «А» снизились на 0,4 %, а в группе «Б» возросли на 112,9 %. Некоторый рост (хотя и небольшой) себестоимости промышленных изделий привел к сокращению прибылей промышленности, а в 1931–1932 гг. – к ее убыточности.

В результате финансирование капиталовложений уже не могло основываться на собственных накоплениях промышленности. Тем более что прибыли хозрасчетных предприятий стали почти полностью изыматься бюджетом и государственной банковской системой. Положение о трестах 1927 года увеличивало хозрасчетную самостоятельность предприятий и трестов, сокращало общий размер изъятий из прибыли, оставляя в их руках специальный капитал расширения, часть которого мобилизовалась банковской системой. Законы же 1929 и 1930 гг. последовательно сокращают долю прибыли, остающуюся у предприятия. Если в 1929 г. это делается еще довольно осторожно и изъятия из прибыли не достигают даже величины, характерной для 1923–1927 гг., хотя одновременно усиливается мобилизация собственных средств предприятия банковской системой, то закон от 9 сентября 1930 г., не церемонясь, отхватывает у предприятий сразу 81 % прибыли [113].

Безусловно, такая политика позволяла усиливать бюджетное перераспределение средств, концентрируя их на важнейших направлениях; кроме того, оставшуюся у предприятия прибыль было в сложившихся условиях трудно потратить, не заручившись разрешениями или поддержкой вышестоящих органов, поскольку материальные ресурсы стали распределяться по фондам. Но стимулировало ли это предприятия к повышению эффективности их работы, в том числе и за счет предоставляемых им немалых бюджетных средств? Есть серьезные основания полагать, что эффект был как раз обратный. И этот эффект проявился достаточно явно, несмотря на очевидный энтузиазм и массовый трудовой героизм строителей нового общества.

На индустриализацию были брошены колоссальные по масштабам и возможностям страны средства. За один только год – с 1928/29 по 1929/30 – объем капиталовложений в промышленность вырос с 1819 до 4775 млн руб. [114]И концентрация таких ресурсов в столь короткие сроки отзывалась в народном хозяйстве страны очень большим напряжением.

По пятилетнему плану капитальные вложения в промышленность на 50 % должны были быть произведены за счет самой промышленности. Для обеспечения этого результата предполагалось на 35 % снизить себестоимость промышленной продукции. Однако сами составители пятилетки понимали нереальность этой задачи. Председатель ВСНХ В. В. Куйбышев писал в личном письме: «Вот что волновало меня вчера и сегодня: баланса я свести не могу, и так как решительно не могу пойти на сокращение капитальных работ (сокращение темпа), придется брать на себя задачу почти непосильную в области снижения себестоимости» [115].

По плану остальные 50 % капиталовложений должны были дать кредиты и бюджетные средства, слагавшиеся как из отчислений промышленности, так и из поступлений от других частей народного хозяйства, а также от населения. В действительности капитальные вложения более чем в 3,5 раза превзошли собственные ресурсы накопления в промышленности [116]. Что касается доли бюджетного финансирования в общей сумме капиталовложений, то установить ее мне не удалось [117].

В экономической литературе нет данных о доле отчислений от прибылей промышленности за длительный ряд лет. Достаточно ясное представление об источниках бюджетного финансирования капиталовложений может дать сопоставление размеров этого финансирования с отчислениями в бюджет от прибылей предприятий всех отраслей государственного хозяйства и с налогом с оборота. В 1931–1932 гг. общая сумма бюджетного финансирования промышленности составила 21,4 млрд руб., отчисления от прибылей государственных предприятий – 4,2, а налог с оборота —31,3 млрд руб. [118]Именно несоразмерно большой рост поступлений в бюджет из этого последнего источника и обеспечил скачок в размахе финансирования промышленности, особенно в завершающие годы пятилетки.

Налог с оборота уплачивают главным образом предприятия торговли и легкой промышленности из той части своего дохода, которую они получают за счет установления цен значительно выше себестоимости. Налог с оборота представляет собой, таким образом, косвенный налог на потребителя. Следовательно, обеспечивая большую часть доходов бюджета, налог с оборота аккумулирует в себе не только прибавочный продукт промышленности, но и прибавочный продукт сельского хозяйства, часть необходимого продукта и часть фонда возмещения. В результате норма реального накопления резко подскочила: с 14,3 % в 1928 г. до 44,2 % в 1932 г. (соответственно норма потребления резко упала). В целом же фонд накопления за пятилетку вырос в 4,8 раза [119].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: