Чарльз А. Капхен - Закат Америки. Уже скоро

- Название:Закат Америки. Уже скоро

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Люкс

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-17-024219-0, 5-9660-0142-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Чарльз А. Капхен - Закат Америки. Уже скоро краткое содержание

История учит, что великие державы не вечны — рано или поздно любая из них, сколь бы ни была она могущественна, оказывается на грани коллапса и уступает свое место на «мировой шахматной доске» новым амбициозным игрокам. Так было и с первой «евроатлантической» империей — македонским царством Александра Великого, так было и с Римской империей, и с империей Британской, над которой «никогда не заходило солнце». Схожая участь, по мнению Чарльза Капхена, профессора Школы международных отношений при Джорджтаунском университете и директора Европейского отдела в Совете по международным отношениям, ожидает и нынешнего «мирового гегемона» — Соединенные Штаты Америки.

Закат Америки. Уже скоро - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

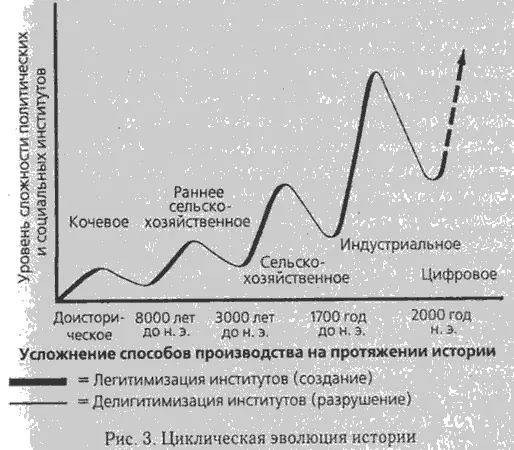

На рис. 3 показана историческая эволюция, обусловленная изменением способа производства и последующйм развитием и упадком политических и социальных институтов.

Ниже приводится упрощенное в целях наглядности и наилучшего понимания описание процесса с точки зрения теории исторических изменений. [440] Рисунки З и 4 схематичны и не опираются на точную хронологию исторических дат. Ведь эры не имеют строгих границ, перетекают одна в другую, при этом часть мира развивается быстрее, а часть — медленнее. Следует отметить, что идентификация исторических периодов и их протяженности ни в коей мере не является общепризнанной; споры между историками, антропологами, социологами и специалистами из других областей знания продолжаются по сей день. Мы лишь намечаем логику исторического развития и не пытаемся предложить однозначный ответ на столь сложный вопрос.

В кочевую эпоху люди жили группами в двадцать — двадцать пять человек. [441] Анализ исторических перемен см. в книге Sanderson, «Social Transformations».

Мужчины охотились на диких животных, женщины собирали съедобные растения. Группы были равноправны и не имели формальных политических институтов, хотя наиболее умелые охотники часто выступали как фактические лидеры. Общественная идентичность возникала из тесных внутригрупповых контактов и примитивных ритуалов, основанных на поклонении растительным и животным духам.

Переход к раннему аграрному обществу был обусловлен как потребностями в появлении более стабильного источника пропитания, так и развитием огородничества и одомашниванием диких животных. Археологи обнаружили в Юго-Западной Азии и на Ближнем Востоке поселения земледельцев, которые датируются приблизительно 8000 годом до н э. Хотя большая часть продуктов питания добывалась с помощью охоты на диких животных и собирательства, ранние сообщества выращивали пшеницу и ячмень, а также разводили домашних животных — овец и коз. Ранние поселения в Китае (около 6000 до н э.) наряду с выращиванием проса и риса содержали собак и свиней.

Переход от охоты и собирательства к огородничеству произвел значительные перемены в социальной и политической сфере. Оседлые поселения требовали большего управления, нежели было принято у кочевников; возникла необходимость в решениях о том, где селиться, что и когда сажать, кто обязан заниматься охотой, а кто — вести хозяйство. В результате сформировалась примитивная политическая иерархия, как правило, подразумевавшая избрание племенного вождя. Институт племенных вождей несколько более сложен, чем племенное общество, в котором он сложился; этот институт нередко означал выраженную социальную стратификацию и преемственность власти. Сообщества оставались сравнительно небольшими, поэтому прямой контакт был основным источником социальной сплоченности. Духовные практики стали чаще включать в себя ритуалы, обращенные к солнцу, луну, земле, ветру, что свидетельствовало о возросшей роли земледелия в повседневной жизни.

Наступление аграрной эпохи, опять-таки, обусловлено комбинацией потребностей и «предложений природы. Рост населения и сокращение поголовья диких животных привели к мысли о земледелии и выращивании пищи. Такие нововведения, как плуг, запряженный быками, ирригация и севооборот, позволили создать сообщества, живущие почти исключительно за счет сельского хозяйства. После 3000 года до н э. аграрное общество практически одновременно укоренилось в Азии, Европе, Америке и Африке.

Сельское хозяйство в качестве основного способа производства трансформировало прежние формы управления и общественной идентичности. «Многозадачность» — ирригация, сев, сохранение припасов, управление сообществом — привела к социальной дифференциации. Вдобавок общество разделилось на тех, кто владел землей, и тех, кто ее обрабатывал. Потребность в более обширном управлении и порожденная аграрным обществом социальная стратификация привели к возникновению новых управленческих структур — правящего класса и административной бюрократии. Когда соседствующие аграрные общества стали соперничать друг с другом за земли и рабочие руки, бремя военных действий обусловило укрепление государственных институтов. Короли и королевские суды мало-помалу взяли на себя руководство обществом не только в военное, но и в мирное время. Из большинства аграрных сообществ впоследствии выкристаллизовались империи, феодальные государства или комбинации того и другого.

Аграрный способ производства способствовал утверждению организованной религии в качестве источника общественной идентичности. Культивация земель увеличивала число тех, кто жил с конкретного участка пахотной земли, создавая предпосылки образования больших поселений, этих ранних прототипов городов. Крестьяне выращивали больше, чем могли потребить, что вело к строительству общественных хранилищ, возникновению рынков и развитию торговых путей. Политические образования расширялись, охватывая сообщества, которые до того практически не имели контактов друг с другом. Эти перемены обезличили политическую жизнь; отныне социальная сплоченность уже не могла опираться исключительно на родственные связи и общую локальную культуру. Аграрное общество тем самым потребовало образования «официальной» ре— лигии и формирования новой общественной идентичности.

Избыток съестных припасов, возникший вследствие внедрения культурного земледелия, также способствовал возникновению новой религии, поскольку содействовал распространению духовенства, освобожденного от обязанности обрабатывать землю. Десятина и другие формы общественного оброка позволяли духовенству сосредоточиться на сфере интеллектуального и на внедрении в общество теологических и ритуалистических основ организованной религии. Духовенство также стремилось к укреплению своего влияния в социуме, а потому прилагало значительные усилия по искоренению прежних верований, стремилось развеять прежние представления о боге. Вдобавок благодаря своей образованности и талантам священники часто привлекались к управлению государствами, начали занимать государственные административные посты. Коаним и левиты раннего Израиля, средневековое духовенство католической церкви, исламские улемы, брахманы в индуизме и конфуцианцы-летописцы в Китае — все эти религиозные «единицы» выполняли политические и административные функции.

Политическая элита имела собственные причины для поддержки распространения организованной религии. Правители регулярно обращались к религии для легитимизации своей власти и богатства, причем короли и императоры нередко возводили свой род к богам. Кроме того, правители-миряне искали в религии средства добиться верности подданных и обеспечить единство страны. Так, например, в IV веке нашей эры правители Рима признали христианство в качестве официальной религии империи, дабы обеспечить политическую сплоченность подданных. [442] См. Edward Gibbon, «The History of the Decline and Fall of the Roman Empire», with introduction, notes, and appendices by J. B. Bury, vol. 2 (New York: AMS Press, 1974), p. 311–317.

Интервал:

Закладка: