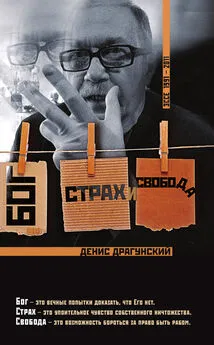

Денис Драгунский - Бог, страх и свобода

- Название:Бог, страх и свобода

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РИПОЛ классик

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-386-03917-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Драгунский - Бог, страх и свобода краткое содержание

Мы терпим, когда нам невыносимо плохо. Мы возмущаемся, когда жизнь становится чуточку легче. Мы уважаем жестоких и презираем добрых. Мы хотим жить по правде, но лжем на каждом шагу. В чем секрет российского национального поведения, о котором говорят уже несколько столетий? Что породило современную модель нашего жизненного стиля?

Новая книга Дениса Драгунского — это психологический анализ российской реальности.

Лучезарные утопии, советские властные технологии, великая победа, жизнь в коммуналках, бардак и застой. Брежнев и Горбачев. Перестройка, путч, криминал. Коррупция, крушение морали, утробный страх перед свободой и жадное стремление к Богу. А может быть, то, что мы сегодня имеем, в целом неплохо? Вот только на дворе XXI век, и перед собственными внуками как-то неудобно…

Эта книга создана на основе статей и заметок Дениса Драгунского на сайте «Частный корреспондент» (это в конце статей не отмечается), а также в журналах «Новое время», «Искусство кино», «Век ХХ и мир», «Неприкосновенный запас», «Семья и школа».

Бог, страх и свобода - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

То, что зима есть специфически русское время года, я знал с детства. И с самого детства относился к этому весьма двусмысленно, хотя в обоих смыслах литературно. Пушкинский тепло укутанный барин, с морозной пылью на бобровом воротнике, и вообще, «мороз и солнце» — все это пленяло юной роскошной прелестью, но не могло заслонить Некрасова с его «холодно, странничек, холодно». С равнинами, которые белеют под снегом, и чернеется лес впереди и… и что? И собственно, все. Ах да. «Еще за корень древесный запнувшийся полоз скрипит, и визжит, и по сердцу скребет». Безлюдное русское раздолье в сокращенном изложении, для самых непонятливых.

То есть ничего особенно хорошего на самом деле. Тем более что необходимость отапливать производственные и жилые помещения сильно увеличивает себестоимость продукции и стоимость жизни. На морозе дебет с кредитом едва сходятся, как полы худого армяка вышеупомянутого некрасовского странника.

Возможно, впрочем, это не более чем детская болезнь левизны, незрелое сострадание литературным героям как живым людям, тяжелое отравление книгами Диккенса, Гринвуда (кто-то, наверное, помнит «Историю маленького оборвыша»), Короленко и прочих защитников тех, кому холодно, потому что на теплую одежду денег нет.

Надо как-то бодрее.

Итак, «зима — это модно». Правда, авторы указанной рекламной передачи несколько перестарались в описании мехов и аксессуаров. Упоминался, например, платиновый «ролекс», который очень хорошо что-то там оттеняет. Не простой и даже не золотой, а именно платиновый. Очевидно, он наилучшим образом гармонирует с морозной пылью, которой будет серебриться бобровый воротник или соболий манжет потенциального покупателя.

Тут важно не съехать в фельетон и примитивную социальную критику. Хотя конечно же реклама зимних мод на фоне вымерзающих российских городов выглядит особенно прелестно. Как-то очень по-русски, и очень, кстати, традиционно. В начале ХХ века один замечательный русский промышленник (кстати, меценат и коллекционер, не какой-нибудь темный Кит Китыч) возил свои сорочки стирать и крахмалить в Лондон. С одной стороны, конечно, на свои гуляет. Нельзя запретить человеку быть настоящим европейцем в этой полу-Азии.

Однако, с другой стороны, достирались и докрахмалились до полного озверения обездоленных масс в 1917 году и в последующие боевые годы. Виноват ли в этом любитель импрессионистов и хорошо отглаженных манишек? И вообще, что такое «виноват» в социальнокультурном смысле?

Но я не о социальной ответственности бизнеса. И даже не о хорошем социальном вкусе в отдельных рекламных текстах, хотя с этим у нас тоже напряженно.

Речь идет об утраченной целостности мира. И внутреннего мира личности в первую очередь. Во всех измерениях — в сиюминутной современности и в исторической ретроспективе, а также в мыслях и переживаниях отдельного человека.

Кто-то скажет, что распад великой империи сделал невозможным внутреннюю интеграцию личности. Как будто всякий Пупкин по факту рождения и обитания на зимних просторах имперской России концентрировал в себе ее всю, от финских хладных скал до пламенной Колхиды, а вот теперь, понимаете ли, он тихо спивается. Потому что образовавшуюся в его душе пустоту можно заполнить только водкой. Или беспросветной злобой, что в принципе не исключает алкоголизма.

Впрочем, про Пупкина это я зря. Явление неспецифично для России. Подобные же страдания испытывает любой маленький имперский человек (француз или британец), когда его империя начинает рушиться. Даже португалец, даром что мы его собрались догонять по уровню ВВП на его постимперскую португальскую душу.

Не исключено, впрочем, что все происходит наоборот. Сначала распадается внутренний мир человека — и человек теряет способность содержать в себе империю. И она с тихим шуршанием оползает, хороня массу интересных вещей, бесчеловечных учреждений и ни в чем не повинных мирных жителей. Которые если в чем и виноваты — то только в том, что их бедные души вдруг перестали вмещать величественную целостность мира.

Нет, это не спор о курице и яйце, о причинах, бессильно цепляющихся за следствия. Сейчас мы только-только начали всерьез ощущать кончину Советского Союза. Но начало его конца пришлось на изобретение спецхранов и главлитов, отсекавших культуру от народа и тем самым разрушавших целостность внутреннего мира каждого отдельного человека. Потому что эта целостность лишь повторяет непрерывность во времени и слаженность в пространстве большого социальнокультурного организма.

А зачем, почему изобретали главлиты и спецхраны? Не исключено, что из-за того, что указанный коллекционер крахмалил сорочки в Лондоне. Поэтому-то собранную им коллекцию импрессионистов, постимпрессионистов и прочих авангардистов надежно спрятали лет на сорок. Но когда показали снова — было уже поздно. Картины типа «Опять двойка» и «Допрос коммунистов» уже сделали свое дело. Раньше ими любовались всерьез, на регулярных и безальтернативных выставках МОСХа. Теперь любуются как бы в шутку, на выставках типа «Коммунизм как фабрика мечты».

Один поэт был убежден, что есть «ценностей незыблемая скала». Жизнь его здорово поправила.

Но почему этот самый русский промышленник и меценат возил свои сорочки в Лондон? Да потому что его отец и дед были рабами. А почему их хозяин так долго не давал своим рабам свободу? А потому что морозной пылью серебрится его бобровый воротник. Вот и кольцо нарисовалось.

Говорят — «беспредел, беспредел»… Нынешний беспредел начался лет семьдесят назад — в пору наведения самого что ни на есть крепкого порядка. Гайки закрутили так сильно, что окончательно сорвали резьбу — и с государственных институтов, и с мозгов уважаемых сограждан. Каковые сограждане сами тянули за гаечный ключ, старались, бедняжки.

Самая короткая и самая печальная на свете сказка:

«Жила-была маленькая девочка… Сама виновата!»

Но давайте снова про веселое. Зима все-таки. Слово за слово, а там и Масленица.

В этом сезоне зимнюю одежду принято покупать в «Снежной королеве». Этот сезон, как всякое наличное здесь-и-сейчас-бытие, как всякий, не побоюсь этого слова, «Dasein», постоянен в своей скоропреходящей моментальности. Сейчас = всегда, «„этот“ сезон» есть любой сегодняшний и завтрашний сезон. И вчерашний тоже, только надо немножко напрячь память. Тем более что воспоминание не всякий раз есть оживление прошедшего. Гораздо чаще это проекция настоящего в некое воображаемое пространство, которое мы условно называем прошлым.

Поэтому и оживление прошлого вторично по отношению к проекциям настоящего. Которое, в свою очередь, целиком вырастает из прошлого… Тьфу!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: