Ольга Мамонова - Последняя банда: Сталинский МУР против «черных котов» Красной Горки

- Название:Последняя банда: Сталинский МУР против «черных котов» Красной Горки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детектив-Пресс

- Год:2011

- ISBN:978-5-89935-100-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Мамонова - Последняя банда: Сталинский МУР против «черных котов» Красной Горки краткое содержание

Ольга Мамонова родилась в Москве, в семье писателя. Закончила философский факультет МГУ. Защитила диссертацию в британском университете Сассекс на отделении истории России. Она автор книг «Интимный мир русского импрессионизма (на английском языке) и «Олег Прокофьев. Возвращение» (о судьбе сына композитора Сергея Прокофьева).

В новой книге автор увлекательно описывает послевоенные годы… В Москве свирепствует банда «Черная кошка» — эти события всем знакомы по фильму «Место встречи изменить нельзя». А как все это происходило в реальной жизни? «Последняя банда» — книга-расследование истории банды Митина, которая почти три года противостояла системе — от райотделов милиции до МГБ

Последняя банда: Сталинский МУР против «черных котов» Красной Горки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Нательные гравюры — мой первый Эрмитаж» — таким Кочергин увидел в татуировке свободное искусство. Ведь наколки советских заключенных были сделаны грубо, варварски. Заключенные ждали неделями, когда воспаленные руки заживут. Гадали, быть или не быть заражению. От помхоза Кочергин впервые узнал, что тушь, замешанную на спирту, вводят согласно знанию анатомии, не разрушая, а раздвигая кожу, вводя тоненькие иголки. Это искусство помогло Кочергину выжить в колониях. В основном блатные просили его наколоть профиль Сталина. Из песни слова не выкинешь — Сталин был культовой фигурой среди уголовников, ни один политический руководитель ни до, ни после него не украшал собой уголовные тела. Что это было — уважение к силе, к его тюремному дореволюционному прошлому или вера в спасительную силу изображения? Попадаясь в руки милиции, блатные срывали рубашку с груди, надеясь избежать смертельных побоев — кто ж захочет разбить лицо самому вождю? «Ближе к сердцу кололи мы профили…» Не один раз Сталин принял на себя пулю вместе с приговоренными.

Эти мысли вихрем пронеслись у меня в голове и на миг заслонили студию на Чистых Прудах. И вот я снова рассматриваю змею-татуировку, пытаюсь вникнуть в значение экзотического рисунка.

— Какая красота!

Сначала Степан Ильич рассказал немного.

— Память о Симферополе… — И уже с огоньком: — О Симферопольской тюрьме. Сделали с другом одинаковые татуировки — у него змея на левой руке, у меня — на правой. А потом было дело, отрабатывал на Беломорканале… Проходил, так сказать, перековку. За дело, кстати. Никакой политики.

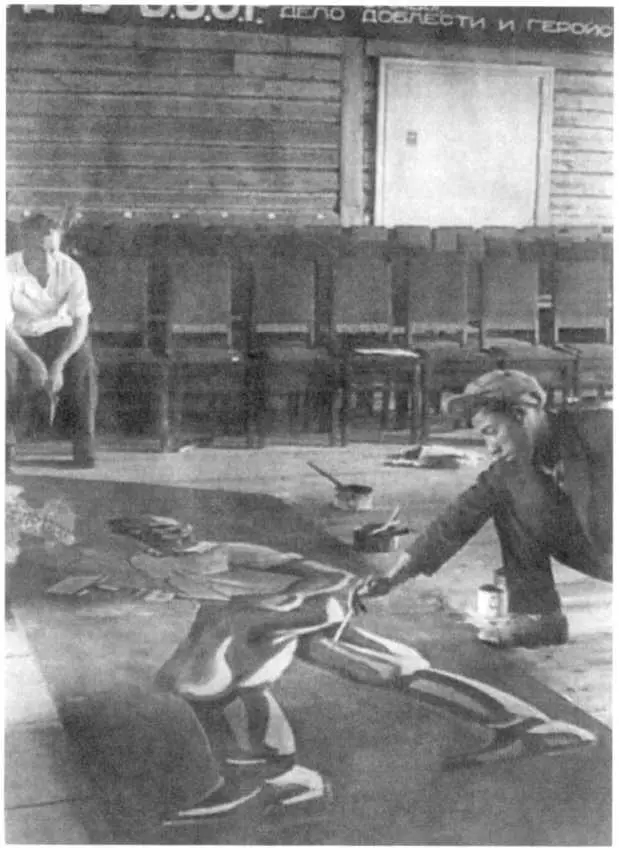

Позднее я увидела фотографии худенького, смуглого паренька с огромными глазами — он ворочал тачки с песком и камнями. Этот снимок был сделан на Беломорско-Балтийском канале Александром Родченко. Знаменитый авангардист сделал и другие фотографии: Степан в столовой для заключенных, он же — за игрой в карты и, неожиданно, — перед огромным холстом, с кистью в руке. А предыстория такова.

Беломорско-Балтийский канал притягивал не только заключенных, но и свободных художников и писателей. Максим Горький не раз посещал лагеря, начиная с Соловков, где ему довелось встретиться с филологом Дмитрием Лихачевым (будущий академик Д. Лихачев, которого содержали вместе с ворами и мокрушниками, написал в 1930 году, перед отправкой на Беломорканал, социально-психологическое исследование «Картежные игры уголовников»). А в 1933 году, когда Горький приехал на Беломорканал вместе с Александром Родченко, произошла его встреча с другим заключенным — Степаном Дудником. Он отбывал срок за многократное воровство.

Степан родился в Евпатории в 1913 году. Тиф и революция разбросали его сестер и братьев по стране, и мальчик остался сиротой. В голодные крымские зимы он ютился на улицах под железными бочками, в которых поддерживался огонь. Просыпаясь утром, он видел рядом с собой умерших беспризорников.

На время его приютил одноногий краснодеревщик, и Степан стал расписывать спинки кроватей крымскими пейзажами.

После объявления НЭПа, в 1921 году, в магазинах появилось все, но не для всех. Голодуха и бездомность продолжали убивать крымских жителей, особенно малолетних. Однажды за небольшое вознаграждение какой-то блатной попросил Степана влезть в форточку и открыть защелку. Так началось освоение им новой профессии, а потом и исправительных колоний. Феодосийская тюрьма. Симферопольская. Побеги, снова заключения. Много лет спустя жена Дудника Л. Антонова вспоминала его рассказ, как однажды в кабинете следователя на Лубянке он назвал себя другим именем (собственного он все равно не знал), но у следователя была прекрасная память, и он напомнил фамилию, под которой Степан проходил по делу год назад.

После очередного освобождения Степан решил уехать на Кавказ. Нужны были документы. Увидев на вокзале парня, внешне похожего на него, Степан профессионально вытянул у него билет профессионального союза (тогда паспортов еще не ввели) и стал на всю жизнь Степаном Ильичом Дудником.

На Беломорканал он попал в восемнадцать лет. Заключенные ворочали камни и взрывали гранитные скалы. Лагерный труд был настолько тяжкий, что Степан решился на побег. Но, добравшись до железнодорожных путей, он увидел пограничный пост с Финляндией и остановился. «Будь что будет, но за границей мне жизни нет», — подумал Степан и вернулся на стройку.

Однажды прорвало дамбу, и, сколотив группу добровольцев, будущий художник опускался в ледяную воду и закрывал пробоину камнями. Стакана водки перед каждым погружением было мало, и Степана сразило воспаление легких. Во время болезни он увлеченно рисовал, и начальство поддержало его — не лекарствами, а честью выпускать стенгазету.

Начальником лагеря тогда был старший майор госбезопасности Семен Фирин — бывший разведчик, любитель искусства и интересных людей. Одно не мешало другому. Впоследствии Степан Дудник рассказывал своей жене, которая была намного моложе: «Странные они были люди. По ночам сваливали мертвых рабочих в овраги, а утром вели дискуссии о футуристах и театре Мейерхольда». Но тем не менее Фирин вызывал уважение среди уголовников, они называли его «батей» и даже сколотили агитбригаду имени Фирина. Тогда же один рецидивист сделал себе наколку «Семен».

Когда лагерь посетил Александр Родченко, Фирин указал ему на Степана — талантливого сироту, крымского караима по происхождению. Родченко поразили и внешность, и личность, и картины заключенного. Он сделал много его снимков и пригласил учиться в Москву. Присутствовавший при этом Горький подтвердил, что окажет ему денежную помощь (едва не написала финансовую поддержку). Он сдержал слово. По освобождении Степан приехал в Москву и поступил в Художественный институт, в мастерскую самого Грабаря, а через год, в 1934 году, снова сидел — но уже на съезде Союза писателей, провозгласившем принципы социалистического реализма. Степан делал портреты делегатов карандашом для Литературного музея. В том же году, в соавторстве с Фириным, М. Горький выпек на принципах соцреализма сладкую «Историю Беломорско-Балтийского канала имени Сталина». Правда, приготовлением начинки также занимался не один десяток-других известных литераторов — М. Зощенко, В. Катаев, А. Толстой…

Однако испытания Степана не закончились. Когда он стал секретарем курса, на факультет позвонили. Он поднял трубку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: