Борис Парамонов - Борис Парамонов на радио «Свобода»-2009

- Название:Борис Парамонов на радио «Свобода»-2009

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Парамонов - Борис Парамонов на радио «Свобода»-2009 краткое содержание

Борис Парамонов (bparamon@gmail.com).

Сотрудничает с РС с 1986 года. Редактор и ведущий программы «Русские вопросы» в Нью-Йорке.

Родился в 1937 г. в Ленинграде. Кандидат философских наук. Был преподавателем ЛГУ. В 1978 г. эмигрировал в США. Автор множества публикаций в периодике, книг «Конец стиля» и «След». Лауреат нескольких литературных премий.

Борис Парамонов на радио «Свобода»-2009 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но интеллигентские вожди Думы не мирились ни на чем, кроме ликвидации самодержавия и продолжали давление на власть уже внепарламентскими методами. Милюков сказал: у революции нет врагов слева. Он же, образованный профессор истории, цитировал Вергилия: «Если не договорюсь с вышними, то двину Ахеронт». Ахеронт, в древней мифологии река в царстве мертвых, — метафора неуправляемой стихии. Стихия действительно вырвалась на волю. Нас приучили в теме первой русской революции видеть террор власти, все эти «столыпинские галстуки» и прочую мифологию; на самом деле террор шел снизу, и не только в форме политических убийств, но и как элементарный бандитизм. Сегодня российским гражданам не нужно объяснять, что происходит, когда мгновенно рушатся устои государственного порядка: прежде всего, исчезает полиция и на улицы выходят воры. Пресловутые «бомбисты-террористы» первой революции были не идейными революционерами, вроде так называемых героев Первого марта, а тем, что в наше время — «бомбилы».

Оказалось, что политически передовая интеллигенция выступила не просто союзником, а как бы и вдохновителем этого разбойного разгула. Естественно, это шокировало интеллигенцию, продолжавшую, однако, во всем обвинять власть. Уйди, мол, власть, так сразу же установится «революционный порядок». Вот он и установился в феврале 17-го года.

В этой ситуации, на спаде революции, которую всё же удалось загнать обратно, в легальные рамки, вышел сборник «Вехи». Он объяснил, что на самом деле произошло и что будет в дальнейшем, если интеллигенция, то есть ее политически озабоченный протестантский слой, не изменит в корне своего мировоззрения. В «Вехах» дается анализ этого мировоззрения и — что произвело наиболее сильное впечатление не на современников «Вех», а на нас, потомков, — сценарий будущей революции. И главнейшее — образ будущего революционного строя. Вот тут самый главный пункт: государство тоталитарного социализма, каким мы его знали 70 лет советской истории, — это логическое следствие, логический предел интеллигентского мировоззрения, как оно сложилось в той России.

Нельзя сказать, что современники не поняли именно этого пункта. Он и вызвал наибольшее раздражение и наиострейшую критику. Милюков организовал даже противовеховский сборник. Тут главная мысль была: в России самое страшное не революционная мысль интеллигенции, а практика государственной власти — тут корень бед.

Веховцы в свою очередь отвечали, что непонимание реформаторской работы «Вех» оказалось среди интеллигенции настолько всеобщим, что только подтверждает их диагноз.

Так каков же был диагноз — какова мысль, объединившая всех участников «Вех» (их было семеро — Бердяев, Булгаков, Гершензон, Изгоев, Кистяковский, Струве, Франк)? Эту общую мысль сформулировал в предисловии к сборнику Михаил Осипович Гершензон:

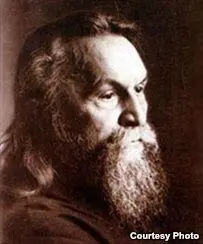

Сергий Булгаков

«Люди, соединившиеся здесь для общего дела, частью далеко расходятся между собою как в основных вопросах «веры», так и в своих практических пожеланиях: но в этом общем деле между ними нет разногласий. Их общей платформой является признание теоретического и практического первенства духовной жизни над внешними формами общежития, в том смысле, что внутренняя жизнь личности есть единственная творческая сила человеческого бытия и что она, а не самодовлеющие начала политического порядка, является единственно прочным базисом для всякого общественного строительства. С этой точки зрения идеология русской интеллигенции, всецело покоящаяся на противоположном принципе — на признании безусловного примата общественных форм, — представляется участникам книги внутренно ошибочной, т. е. противоречащей естеству человеческого духа, и практически бесплодной, т. е. неспособной привести к той цели, которую ставила себе сама интеллигенция, — к освобождению народа.

Мы не судим прошлого, потому что нам ясна его историческая неизбежность, но мы указываем, что путь, которым до сих пор шло общество, привел его в безвыходный тупик. Наши предостережения не новы: то же самое неустанно твердили от Чаадаева до Соловьева и Толстого все наши глубочайшие мыслители. Их не слушали, интеллигенция шла мимо них. Может быть, теперь разбуженная великим потрясением, она услышит более слабые голоса».

Итак, главная мысль — порочность мировоззрения, озабоченного вопросами внешнего устроения жизни вместо обращения мыслью к глубинам бытия; строго говоря, некультурность русской интеллигенции. В статье самого Гершензона говорилось, что интеллигенты не поняли и не оценили главного, важнейшего в русской культуре, что им чужды Толстой и Достоевский, Фет и Тютчев, Чаадаев и Владимир Соловьев. И общая мысль всех веховцев: в той установке интеллигентского мировоззрения, в которой «единым на потребу» было освобождение и благо народа, совершенно естественно укоренялась мысль, что культурное творчество — понимаемое в самом широком смысле — неважно, вторично, роскошь барского стола и чуть ли не измена народу.

В опровержение этого интеллигентского предрассудка наиболее важной статьей «Вех» можно назвать статью Семена Людвиговича Франка «Этика нигилизма». Тут сами за себя будут говорить его слова:

«…Русскому интеллигенту чуждо и отчасти даже враждебно понятие культуры в точном и строгом смысле слова (…) Это понятие основано на вере в объективные ценности и служении им, и культура в этом смысле может быть прямо определена как совокупность осуществляемых в общественно-исторической жизни объективных ценностей (…) Если из двух форм человеческой деятельности — разрушения и созидания, или борьбы и производительного труда — интеллигенция всецело отдается только первой, то из двух основных средств социального приобретения благ материальных и духовных — именно распределения и производства — она также признает исключительно первое (…) Социализм и есть мировоззрение, в котором идея производства вытеснена идеей распределения (…) Моральный пафос социализма сосредоточен на идее распределительной справедливости и исчерпывается ею; и эта мораль имеет свои корни в механико-рационалистической теории счастья, в убеждении, что условий счастья не нужно вообще созидать, а можно просто взять или отобрать их у тех, кто незаконно завладел ими в свою пользу (…) Дух социалистического народничества, во имя распределения пренебрегающий производством, доводя это пренебрежение не только до полного игнорирования, но даже до прямой вражды, в конце концов, подтачивает силу народа и увековечивает его материальную и духовную нищету».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: