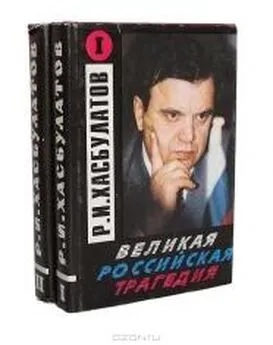

Руслан Хасбулатов - Великая Российская трагедия. В 2-х т.

- Название:Великая Российская трагедия. В 2-х т.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Симс

- Год:1994

- Город:М.

- ISBN:5-86348-024-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Руслан Хасбулатов - Великая Российская трагедия. В 2-х т. краткое содержание

Центральное место в книге последнего председателя Верховного Совета Российской Федерации и непосредственного участника драматических событий 21 сентября - 4 октября 1993 года занимает анализ деятельности Парламента, кремлевских правителей, сил Сопротивления и сил подавления конституционалистов.

Показаны истинные противоречия между высшими законодательной и исполнительной властями по вопросам экономической реформы и выбору пути развития государства, раскрываются причины (внешние и внутренние), которые привели кремлевское руководство к расстрелу танками здания Съезда народных депутатов и Верховного Совета.…

Великая Российская трагедия. В 2-х т. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Китай — многоэтническое государство. Здесь и сложные проблемы с Тибетом, обширный Сицзянь-Уйгурский национальный округ, Внутренняя Монголия, в которых давно существуют сложные межэтническкие проблемы. Грядущая и неизбежная демократизация китайского общества, при всей гибкости правящих кругов, может столкнуться с умело направляемыми силами по развалу традиционных китайских общественных структур и вызвать здесь хаос. И весь огромный созидательный потенциал уйдет на безуспешные попытки погасить пламя возгорающейся межэтнической войны.

Один из факторов, препятствующих такому развитию Китая, я усматривал в сближнии России и Китая, что могло бы пойти на пользу этим государствам. Не по наитию, не спонтанно я критиковал внешнеполитические концепции российского МИДа с его односторонней ориентацией на Запад, а далее — на США. Приоритетные отношения с востоком — Китаем, арабским миром, Индией, Турцией, Ираном, жизненно необходимы для России. И отнюдь не с точки зрения того “быть Великой или не быть таковой”. Они важны с точки зрения того, “быть ей или не быть вообще”. В этом заключалась суть моего подхода к внешней политике России. Из таких посылок исходил мой доклад на конференции в Дипломатической академии весной 1992 года, организованной МИД, непонятый ни специалистами, ни практическими работниками внешних ведомств. Мне тогда поставили в вину то, что я стоял на позициях отказа от одностороннего вмешательства в межэтнические конфликты на территориях других стран. Здесь и заключается гвоздь проблемы: одностороннее (и даже многостороннее, во многих случаях) вмешательство в такие конфликты не только принципиально их не решает, но и углубляет. Это видно на примере Карабаха, не говоря уже о бывшей Югославии. Подумайте сами — неужели мировое сообщество не в состоянии прекратить войну в Карабахе? Войну в Югославии? Войну в Абхазии? Конечно, в состоянии. Но поскольку войны продолжаются — значит это выгодно кому-то очень и очень влиятельному, чья сила намного превосходит силу страны, которая односторонне пытаеся прекратить эту войну. Так вот, содержание моего выступления сводилось к тому, что внешняя политика должна хорошо знать эти силы. И если она не в состоянии влиять на них — она бессильна. Подчиняться же этим силам — это значит подчинить потенциал своей страны интересам этих чужестранных сил, что и происходит с российской внешней политикой. Опасность для России составляет и то обстоятельство, что внешняя политика такой крупной страны как Россия, имеет значительную инерционность: если снять Козырева завтра и назначить на это место его антипода, внешняя политика еще долгое время будет действовать “по - козыревски”.

Совершенно противоречит долгосрочным интересам спонтанная деятельность (которую трудно назвать даже политикой) внешнеполитического ведомства в отношениях со странами СНГ, отсутствие тщательного анализа сложнейших процессов, развивающихся в недрах этих, откровенно скажем, “загадочных обществ”. Если Россия — еще далеко не сформировавшееся государство, следовательно, нет еще сформировавшегося субъекта международных отношений, то еще более “рыхлыми” выглядят государства, составляющие ядро СНГ. Что здесь происходит, какие ценностные ориентации здесь превалируют, на чем строится международный политический интерес в отношениях с Россией? Кто дал на эти, да и на множество иных, не менее сложных вопросов, ответы? Да и вообще, интересуют ли все эти вопросы ельцинский режим?

Поэтому вполне объяснимо столь необдуманное и поспешное одобрение лидерами СНГ сентябрьско-октябрьского преступления ельцинистов — модель поведения недавнего стиля “Политбюро” накладывает блистательный отпечаток не только на личный стиль, но и на формирующееся под их влиянием общество полуколониального, полузависимо-независимого характера.

Разумеется, те западные круги, которые запустили “сценарий” российского переворота, ожидали именно такого поведения от этих лидеров — их “одобрение” было спрогнозировано и тщательно спланировано. Это тоже входило в “сценарий”. Интерес к их стратегическим ресурсам СНГ не меньший, чем к российским. Контроль над ними требует организации соответствующего механизма — политической и организационной надстройки. Модель отрабатывается в России, тут же переносится на другие “субъекты” международных отношений. Разве случайно то обстоятельство, что вслед за разгоном Российского Парламента оказался разгонанным и Казахстанский Парламент? Нужен авторитарный режим, полуколониальный, независимый-зависимый...

Так что советы Ричарда Никсона поддержали “все заинтересованные стороны”. кроме Хасбулатова. Поэтому он оказался в “Лефортово”.

Поэтому трудно с позиций простой логики и здравого смысла понять “бутафорский скандал”, поднятый Кремлем по поводу встречи Р.Никсона с А.Руцким в марте 1994 года. Никсон прибыл в Москву вскоре после нашего освобождения из “Лефортово”. Скорее всего, он хотел сравнить образ вице- президента, и.о.Президента России 21 сентября - 4 октября 1993 года “до” и “после” переворота (Никсон встречался с Руцким в феврале 1993 года, долго беседовал с ним), сформировать свои впечатления о нем. Конечно же, в интересах будущего курса американской политики. Меньше всего он “подыгрывал” Руцкому, так же как и мало думал об интересах Ельцина. Да и на авторитет Руцкого эта встреча никак не могла повлиять — у него вполне достаточно его в народе. Так же, как впрочем, отказ Ельцина встретиться с Никсоном не мог поколебать авторитет последнего.

А здесь не сумели разгадать такую простую задачку и закатили спектакль на потеху публике.

Запад. Исчерпание демократического потенциала западной цивилизации

Многие исследователи давно ставили вопрос об исчерпании демократического потенциала западной цивилизации. Они обычно ссылались на очевидное наследие этой исчерпанности: развитие, причем, гигантское — потребительства, ускорение вымывания гуманистического содержания из потребительского образа жизни. Это все так. Мне бы хотелось эти рассуждения дополнить с иных позиций.

Пьемонтский просветитель — историк Карло Денина написал замечательную работу “Об итальянских революциях”. [22] Yfrocei A.Sboviografia piemontese tra le cingue ie settecebto. Torino, 1972,p.345.

Отвергая насилие в революциях, отстаивая “религию социального прогресса”, Денина впервые сформулировал учение о фатальных циклах социального развития, которые еще в ту эпоху неизбежно должны были привести к крушению просветительские государства.

Период после заключения Утрехтского мира 1713 года, которым закончилась война за испанское наследство, Денина считал эпохой эффективного прогресса. Но этот цикл благоприятного развития должен был, по его мнению, скоро завершиться крушением просветительских государств. Он предвосхитил события буквально на несколько лет, опубликовав свою малоизвестную до сих пор книгу в 1785 году.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Руслан Первушин - Великие Миры 2 [СИ]](/books/1095296/ruslan-pervushin-velikie-miry-2-si.webp)