Анатолий Фоменко - Введение в новую хронологию. Какой сейчас век?

- Название:Введение в новую хронологию. Какой сейчас век?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Крафт+

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-93675-007-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Фоменко - Введение в новую хронологию. Какой сейчас век? краткое содержание

Созданная окончательно в XVI веке н. э. и принятая сегодня хронология и история древнего и средневекового мира, по-видимому, содержит крупные ошибки. Это понимали, и на протяжении длительного периода обсуждали многие выдающиеся ученые. Но построить новую, непротиворечивую концепцию хронологии оказалось сложной задачей.

Начиная с 1975 года, разработкой этой проблемы занялась группа математиков в основном из Московского государственного университета. Были получены интересные результаты, опубликованные как в научной периодической печати, так и в виде отдельных монографий. Подчеркнем, что новая концепция хронологии основывается, прежде всего, на анализе исторических источников МЕТОДАМИ СОВРЕМЕННОЙ СТАТИСТИКИ и обширных КОМПЬЮТЕРНЫХ РАСЧЕТАХ.

Читатель может спросить: почему хронологией занялись математики? Ведь считается, что хронология — раздел исторической науки. Дело в том, что хронология по своей сути должна относиться скорее к прикладной математике, чем к истории. Задача хронологии — правильно упорядочить события на временной шкале по имеющейся в нашем распоряжении информации. Эта задача естественно вписывается в область приложений современной математической статистики, теории информации. Методы чисто гуманитарных наук, каковой является история, для решения хронологических задач недостаточны.

Настоящая книга является кратким введением в проблему.

Введение в новую хронологию. Какой сейчас век? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

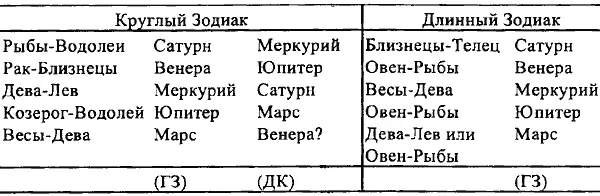

Само «решение»: 21–31 августа 52 года н. э., предлагаемое Ю.А. Завенягиным для Круглого Зодиака, сразу вступает в противоречие с информацией о планетах, содержащейся в Длинном Зодиаке. Остановимся на этом подробнее.

Приводимая ниже таблица 3 показывает в первом столбце созвездия Круглого Зодиака, в которых могут быть локализованы планеты. Во втором столбце представлены результаты грубых оценок положений планет в искомый период времени (создания Круглого Зодиака), приведенные Голубцовой и Завенягиным (в таблице отмечены как ГЗ, т. е. Голубцова и Завенягин). Эти данные взяты ими за первое приближение для дальнейшего анализа при помощи ЭВМ. Из таблицы следует, что эти авторы также придерживаются интерпретации фигур с посохами как планет. Мы (в таблице отмечены как ДК, т. е. Денисенко и Келлин) использовали традиционную их расшифровку (которой пользовался Морозов).

Результаты этой расшифровки приведены в третьем столбце таблицы 3. Четвертый столбец описывает созвездия Длинного Зодиака, по которым распределены его планеты (при традиционной расшифровке планет) с той же точностью, что и для Круглого Зодиака. Пятый столбец таблицы описывает положения планет на Длинном Зодиаке, если принять расшифровку Голубцовой и Завенягина.

Таблица 3

Неоднозначность в толковании положения Марса в Длинном Зодиаке связана с тем, что Голубцова и Завенягин в своей интерпретации фигур с посохами как планет не использовали ту из них, которая находится в созвездии Овна и традиционно считается за изображение Венеры. Вместо этого они (почему-то) предложили считать, что последний из кандидатов в планетные символы (держащий, правда, в руках не посох, а что-то вроде дротика) находится в области Весов-Девы. Поэтому и возникает необходимость при применении результатов этой «расшифровки» к анализу Длинного Зодиака учитывать в качестве символа для Марса либо традиционный (для Венеры) символ, либо аналогичный тому с «дротиком», на Длинном Зодиаке.

Несмотря на эту трудность, попытка датировать Длинный Зодиак по схеме Голубцовой-Завенягина заканчивается, на удивление, очень быстро. Нахождение Венеры в области Овен-Рыбы дает следующие границы для ее координат: от 351 градуса до 53 градусов. Нахождение Меркурия в области Весы-Дева дает для его координат следующие границы: от 174 градуса до 242 градуса.

Дуги между этими допустимыми интервалами равны 121 градусу и 109 градусам, то есть обе они заведомо (с учетом всех мыслимых ошибок и неточностей изображений) больше 75 градусов — максимально возможного интервала между Меркурием и Венерой. (Не потому ли Голубцова и Завенягин упорно «не замечали» Длинного Зодиака?).

Итак, «решение» Круглого Зодиака, предложенное Голубцовой и Завенягиным, быстро опровергается с учетом постулата 4 тем же рассуждением, каким они опровергли «решение», предложенное для того же Круглого Зодиака Р.А. Паркером в его работе «Ancient Egyptian Astronomy» (Phil. Trans. of Royal Soc. London. Ser. A, v. 276, 1974).

В заключение отметим интересный вопрос об оценке взаимной точности современных вычислений и древних изображений гороскопов. Исследования в этом направлении сейчас ведутся авторами этой работы. Следует также отметить, что с новой статистической хронологией прекрасно согласуется именно второе решение: 1394 и 1422 годы н. э. Морозовское решение является слишком ранним по многим соображениям, изложенным в книгах [416], [438].

Глава 3

Новые эмпирико-статистические методики датирования древних событий

По нашему мнению, важнейшей задачей является создание новых независимых методик (статистических, физических и т. п.) датирования древних событий. Только после этого можно приступать к анализу всей хронологии в целом на основе получающихся результатов. Одной методики, — даже такой эффективной, как астрономическая, — совершенно недостаточно для глубокого анализа проблемы, поскольку задача датировки исключительно сложна и требует перекрестных проверок дат разными методами.

Программа реализована А.Т. Фоменко в следующей форме.

1) Разработаны новые эмпирико-статистические методики датирования древних событий. Краткое изложение см. в статьях [374] — [377], а подробное — в книгах [416], [438].

2) Их эффективность экспериментально проверена на достаточно большом материале средневековой и новой истории XIV–XX веков. Эта проверка подтвердила правильность результатов, получаемых при помощи методик.

3) Затем эти же методики были применены к хронологическому материалу древней истории. См. [374] — [377], [416], [438]. В результате были обнаружены «фантомные дубликаты», странные «периодичности» в скалигеровской версии древней и средневековой истории.

4) Все эти фантомные дубликаты были собраны и систематизированы в виде глобальной хронологической карты, кратко описанной в статьях [375], [377], [416].

5) На основе глобальной хронологической карты удалось восстановить предположительный механизм возникновения скалигеровской версии древней и средневековой хронологии. Весьма кратко изложим суть некоторых из этих методик.

1. Функция объема исторического текста

Принцип корреляции максимумов

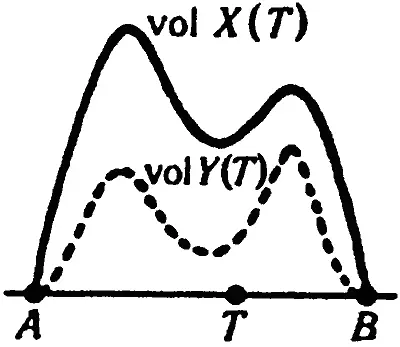

Пусть некоторый исторический период от года А до года В в истории одного государства описан в каком-то достаточно обширном погодном тексте X , хронике, летописи и т. п. То есть, летопись разбита (или может быть разбита) на куски — «главы» Х(t) , каждый из которых описывает один свой год t . Подсчитаем объем каждого такого куска, например, число слов или число знаков, страниц и т. п. Затем изобразим полученные числа в виде графика, отложив по горизонтали годы t, а по вертикали — объемы «глав». См. рис. 3.1.

Рис. 3.1. Графики объемов двух летописей X и Y , рассказывающих об одной и той же исторической эпохе

Для другого погодного текста Y , то есть тоже описывающего события этой же эпохи (А,В) по годам, соответствующий график (рис. 3.1) будет иметь, вообще говоря, другой вид, так как большую роль в распределении объема играют личные интересы авторов текстов. Например, хроника по истории искусств и военная летопись существенно по-разному расставляют акценты и по-разному распределяют объем информации по годам.

Насколько существенны эти различия? То есть, существуют ли такие характеристики графиков объема, которые определяются только интервалом времени (А,В) и государством Г и которые однозначно характеризуют все, или почти все летописи, описывающие этот временной интервал и государство?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Анатолий Фоменко - Книга 1. Античность — это Средневековье[Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.э. и их отражения в истории XI века]](/books/1124977/anatolij-fomenko-kniga-1-antichnost-eto-srednev.webp)