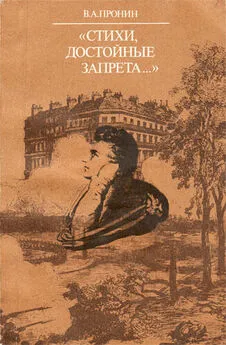

Владислав Пронин - Уроки немецкого (Антифашистская тема в современной немецкоязычной литературе)

- Название:Уроки немецкого (Антифашистская тема в современной немецкоязычной литературе)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:5-07-001522-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Пронин - Уроки немецкого (Антифашистская тема в современной немецкоязычной литературе) краткое содержание

Автор рассказывает о творчестве писателей–антифашистов немецкоязычных стран (ГДР, ФРГ, Австрии). В произведениях, о которых идет речь, ведущее место занимает развенчание фашизма в сознании сограждан и в политике правительств. Анна Зегерс, Франц Фюман, Генрих Бёлль, Зигфрид Ленц и Ингеборг Бахман — выдающиеся художники двадцатого века, их романы и повести учат добру, справедливости, гуманному отношению к человеку.

В. А. ПРОНИН — кандидат филологических наук, доцент кафедры истории литературы Московского полиграфического института.

Уроки немецкого (Антифашистская тема в современной немецкоязычной литературе) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Об одной своей героине Брехт говорит: «Много мелкого, но ничего мелочного». В известном смысле это и авторское кредо — все, что составляет повседневную человеческую жизнь, все, что определяет потребности человека, заслуживает пристального писательского взгляда.

Обращаясь к истории (а Брехт любил исторические сюжеты), он вытаскивает из полузабытых легенд как будто малозначащие частности, но они‑то как раз и придают порой неожиданное толкование известным фактам. На этом принципе построен, например, его новеллистический шедевр «Плащ еретика», посвященный Джордано Бруно. Незамысловатая фабула соединяет две судьбы — судьбу великую, героическую и биографию, не оставляющую приметного следа в истории. Настырная старуха требует с еретика Бруно, брошенного в темницу, плату за сшитый плащ. Банальное сознание осудило бы сразу недалекую женщину, терзающую своими мелкими домогательствами и без того замученного ученого. Но не таково отношение к ней автора. Брехт, несмотря на эмоциональную сдержанность изложения, все‑таки любуется ее настойчивостью и храбростью, он уважает ее личное право, оправданное нищетой и тяжким трудом. И в каком же необычном образе предстает перед нами легендарный Джордано Бруно, среди долгих мучительных испытаний помнящий о своем маленьком долге.

Немецким писателям после войны предстояла нелегкая обязанность развенчать всевозможные националистические мифы и легенды. Вся фашистская пропаганда строилась на лжи, но при этом геббельсовское вранье облекалось в форму мифа или многозначительного символа. Одна из самых рас^ пространенных нацистских формул гласила: «Народ без пространства!» Это означало, что для нормального развития «высшей» немецкой расы не хватает жизненных пространств гкоторые необходимо железом и кровью отвоевать у соседних, «низших» народностей. Этот лживый тезис упорно внедрялся в умы оболваненных обывателей рейха, подкреплялся всевозможными псевдоисторическими байками.

Культ фюрера требовал беспрекословного подчинения Порядок в рейхе держался на железной дисциплине, страхе перед угрозой расправы вышестоящими людьми или организациями. Однако социальная иерархия была выстроена столь хитро, что у всякого подчиненного находился кто‑то, на кого он мог взирать сверху вниз. Угнетенному милостиво предлагалась как бы компенсация за этот страх, он мог кичиться своей принадлежностью к вермахту или биологической избранностью. В лживом безумии была своя строго разработанная система, которая политически рухнула в мае сорок пятого. Но ее еще необходимо было выкорчевать из сознания обманутого народа. В борьбе за умы требовалась особая четкость мысли, строгость аргументации, ясность позиции. Вот почему в литературе первого антифашистского десятилетия именно интеллектуальное начало формирует чувства и переживания.

В годы эмиграции Бехер работал над автобиографическим романом «Прощание» (1940). Замысел книги был продиктован стремлением разобраться не только в собственной биографии, но и желанием осмыслить исторические судьбы своих современников и соотечественников. Это было также прощание с прошлым и поиск путей в будущее. Свое повествование И. Бехер начал с описания новогодней встречи двадцатого века. Ему, сыну преуспевающего блюстителя закона, было тогда всего каких‑нибудь неполных девять лет, и в этот праздничный вечер ему, конечно же, хватало и оловянных солдатиков и других игрушек. Но о чем же он тогда мечтал? Мальчишка–несмышленыш, воспитанный в воинственном духе, хотел только одного — поскорее вырасти, и тогда пусть начнется большая война.

Но когда разразилась первая мировая война, молодой поэт Иоганнес Бехер был среди тех, кто яростно выступил против кровавого побоища.

После прихода фашистов к власти Бехер покинул Германию, его второй родиной на многие годы стала наша страна. В этот период Иоганнес Бехер вырос в общественного деятеля международного масштаба. Он много выступал на митингах и по радио, борясь за сплочение всех антифашистских сил, делал все для разгрома гитлеризма. Он пишет стихи–листовки, которые распространялись среди солдат фашистского вермахта.

И в самое мрачное время Бехер задумывался над тем, как после краха рейха исцелить народ Германии, как вернуть ему гуманистическое сознание. Иоганнес Бехер возвратился на родину в июне сорок пятого года и сразу же деятельно включился в работу по возрождению страны. Он становится председателем Культурбунда — творческого союза, объединившего всех демократических деятелей немецкой культуры. Позже И. Бехер был назначен министром культуры ГДР и оставался на этом посту до последних своих дней.

Ни одно начинание в культурном строительстве ГДР не обходилось без инициативы и деятельного участия Бехера. Уже летом сорок пятого года он возрождает концерты симфонической музыки в Берлине, помогает Бертольту Брехту в организации нового театра, редактирует новые журналы, возглавляет Академию искусств. В послевоенные годы поэзия и проза Бехера возвращаются к немецкому читателю. Стихи, написанные в годы эмиграции и после победы, раскрывали героическую правду о том, кто имел мужество бороться с фашизмом.

В течение многих лет одним из самых близких друзей И. Бехера в нашей стране был К. Федин, который создал замечательный портрет немецкого поэта–коммуниста. Вспоминая многогранную деятельность своего немецкого друга, он писал: «Высшим достоинством человека является его готовность отдать на службу людям самое дорогое, чем он обладает. Самое дорогое для Иоганнеса Бехера — его поэтический талант, и он отдал его обществу безраздельно».

Последовательным продолжателем бехеровской традиции в поэзии ГДР стал Стефан Хермлин, теперь уже сам признанный классик. Родительский дом Хермлина украшали гобелены из Обюссона, картины Гейнсборо, а отец, музицируя, любил наигрывать Скарлатти. Из упорядоченного благополучия будущего поэта вырвала жестокая реальность, бурные события политической жизни Германии. Незадолго до прихода Гитлера к власти поэт сделал свой главный жизненный выбор — стал коммунистом. В дальнейшем ему пришлось разделить участь многих немецких антифашистов. Находясь в подполье, он вел среди рабочих нелегальную агитацию. Чудом спасшись от преследования гестапо, Хсрмлин в составе интербригады сражался за Испанскую республику, иозже участвовал во французском Сопротивлении.

Хермлин сформировался как поэт и мыслитель удивительно быстро. Уже ранние стихи, такие, как «Баллада про королеву Горечь», «Баллада о горожанине в великой беде» и в особенности «Манифест к штурмующим Сталинград», стали актуальным и психологически точным выражением антифашистской позиции. Бросая язвительные и пророческие строки тем, кто по приказу фюрера штурмовал волжскую твердыню, поэт проникает в самую глубь сознания одураченных и обреченных солдат:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: