Владимир Фортунатов - Россия в 2017 году. Чем закончатся эксперименты со страной?

- Название:Россия в 2017 году. Чем закончатся эксперименты со страной?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Питер

- Год:2011

- ISBN:978-5-49807-816-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Фортунатов - Россия в 2017 году. Чем закончатся эксперименты со страной? краткое содержание

Куда идёт Россия? Что является главной движущей силой развития нашей страны? Почему время от времени перед нашим Отечеством встают одни и те же вопросы? Какой будет жизнь россиян в обозримом и отдалённом будущем? Или российскому народу уготовано жить по принципу: «нам бы ночь простоять да день продержаться»?

В некоторых западных аналитических прогнозах нашей стране в её нынешнем состоянии отводится лишь несколько лет. Кризис, в котором оказалась Россия, поставил вопрос о её будущности ребром. С исторической точки зрения весьма интересным представляется подведение итогов целого столетия — с 1917 по 2017 год. И эта датировка не случайна. Немногие гиганты современного мира начинали с великих революций, которые изменили мир. В XX веке самой значимой была Великая Русская (российская) революция 1917 года. Французы к столетию Великой Французской революции возвели Эйфелеву башню в Париже. Не пора ли и в России подвести итоги и подумать о том, какой мы хотим видеть свою страну в 2017 году?

На протяжении всего советского периода многие люди говорили о неизбежном крахе СССР и социалистического эксперимента. Закончатся ли чем-нибудь эксперименты с Россией, проводившиеся на протяжении последних лет?

Россия в 2017 году. Чем закончатся эксперименты со страной? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Россия оставалась «догоняющей» страной, относилась ко «второму эшелону» в мировом модернизационном процессе.

Россия по-прежнему была аграрной страной. Некоторые журналисты, деятели культуры, а иногда и политики горделиво восклицают: «Россия до революции кормила полмира. Ура, товарищи!» Хочется надеяться, что в свете очередной начавшейся модернизации станет очевидно, что на самом деле гордиться тем, что страна так и не вырвалась из рамок экстенсивного развития, вряд ли стоит.

Конечно, достижения и даже прорывы на путях капиталистической индустриализации, которая была стержнем процесса модернизации России, были немаленькие. В 1913 году на Путиловской верфи по лицензиям иностранных фирм было впервые в России организовано производство корабельных и судовых паровых турбин. Оборудование в электротехнической промышленности, почти целиком основанной на германских капиталовложениях, было на уровне передовых достижений европейской техники и технологии. Ее продукция удовлетворяла почти весь спрос внутреннего рынка. Накануне Первой мировой войны в стране имелось 255 металлургических заводов, 568 предприятий в угольной промышленности, 170 нефтедобывающих и 54 нефтеперерабатывающих, 1800 металлообрабатывающих, 840 фабрик в хлопчатобумажной промышленности. В целом за 1890–1913 годы общий объем промышленной продукции (включая как тяжелую, так и легкую промышленность) вырос в 7 раз.

Не было в стране недостатка и в предприимчивых людях, крупных организаторах. Морозовы, Рябушинские, Путиловы, Елисеевы, Мамонтовы и многие другие проявляли инициативу, иногда рисковали, находя пути «наверх». Просто взятки чиновникам тогда не назывались «откатами».

К 1900 году доля России в мировом промышленном производстве достигла 5 %. Россия приблизилась к Франции, которая давала 7,1 % мировой промышленной продукции, превосходя ее по выплавке стали, производству машин и хлопчатобумажных тканей. Но Россия существенно отставала от США, Германии и Великобритании. В 1913 году Россия произвела 5,3 % мировой промышленной продукции, но по производству изделий промышленности на душу населения находилась на уровне Испании, Италии и Японии, существенно отставая от ведущих держав.

Среднегодовые темпы прироста промышленного производства за 1910–1913 годы были самыми высокими в мире: мировая промышленность — 4,5 %, Англия — 5,7 %, США и Германия — по 4,2 %, Франция — 3,9 %, а Россия — 6,0 %. В тогдашнем мире было только три страны с индустриальной или индустриально-аграрной структурой экономики — Англия, США и Германия. Остальные страны, не являвшиеся колониями, были либо аграрными, либо аграрно-индустриальными. Россия находилась на одном уровне развития с Францией и опережала Италию, Австро-Венгрию и Японию. К 1913 году доля промышленной продукции в валовом национальном продукте составляла 42 %, доля сельскохозяйственной продукции — 58 %.

К сожалению, лишь немногие исследователи пытаются дать объективную (не сталинскую, но и не говорухинскую) оценку уровня, достигнутого Россией к моменту вступления в Первую мировую войну. Так, степень индустриализации общества, судя по профессионально-классовой структуре самодеятельного населения, колебалась в пределах 15–25 %, то есть составляла около 20 % — число, соразмерное со степенью урбанизации населения России (18 %). По сравнению с аналогичными показателями Великобритании, Германии, Франции и США, Россия в 3–4 раза уступала таким государствам с развитой промышленной структурой, как Италия и Австро-Венгрия, и была близка к уровню Японии — развивающейся промышленной державы. Хотя по объемным показателям Россия занимала промежуточное положение между ведущими индустриальными державами (США, Германия и Британская империя), с одной стороны, и индустриально развитыми (Австро-Венгрия, Италия и Япония) — с другой, и имела в целом потенциал, близкий к французскому, по качественным показателям она делила последнее и предпоследнее места с Японией. В этом отношении Россия отставала от ведущих индустриально развитых стран в 3–8 раз, от Италии и Австро-Венгрии — в 1,5–3 раза. [18] Степанов А. И. Место России в мире накануне Первой мировой войны // Вопросы истории. 1993. № 2. С. 159–160.

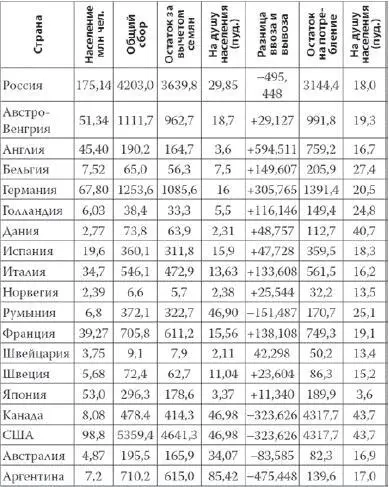

Что касается пресловутого тезиса о России, которая «кормила полмира», то сначала заглянем в справочник. Воспроизведем необходимую для прояснения вопроса таблицу без каких-либо изъятий.

Сбор и потребление четырех главных хлебов в России и иностранных государствах в 1913 году (в тыс. пудов) [19] Россия. 1913 год. Статистико-документальный справочник. — СПб.: Блиц, 1995. С. 79.

Самый неискушенный читатель может заметить, что страной, которая поставляла больше всего хлеба на международный рынок, была Аргентина. Эта латиноамериканская страна в 1913 году отправляла на экспорт 475,448 тыс. пудов хлеба. У России было несколько больше, чем, собственно, наши «патриоты» и гордятся. При этом почему-то не говорят, что в России населения было почти в 25 раз (!) больше, чем в Аргентине. Впрочем, Аргентина и сегодня не входит в группу мировых лидеров. Интересно, там тоже гордятся тем, что когда-то Аргентина кормила полмира. А Россия кормила остальные полмира?

Абсурдность аргументации тех, кто «потерял» Россию 1913 года, процветавшую и кормившую полмира, вполне осознается и современными авторами. Так, желающие могут найти в Интернете следующие размышления: «Часто говорят, что голод был от того, что Россия кормила своим хлебом полмира». «Сами недоедим, но другим поставим…» — это миф! Дабы разобраться, обратимся к цифрам. Вот сводные данные об экспорте пяти основных зерновых культур в 1913 году.

Исходя из вышеприведенных данных «Россия, которую мы потеряли» в 1913 году, действительно являлась крупнейшим экспортером хлеба в абсолютных величинах. Но почти столько же экспортировала Аргентина с населением, в 21,4 раза меньшим населения России. (В Аргентине тогда проживало всего 8 млн человек.)

Свыше 98 % импортируемого Россией хлеба шло в Европу. Сколько же потребляла Европа в 1913 году — 8336,8 млн пудов пяти основных зерновых культур, из которых собственный сбор составил 6755,2 млн пудов (81 %), а чистый ввоз зерна — 1581,6 млн пудов (19 %), в том числе 6,3 % — доля России. Таким образом, российский экспорт для удовлетворения потребностей в хлебе для зарубежной Европы не был решающим.

В сельхозпроизводстве иных продовольственных культур Россия значительно уступала странам Запада. Например, картофель — «второй хлеб»: одна только Германия вырастила в 1913 году в полтора раза больше, чем Россия (в России в 1913 году было собрано 2 191 291 тыс. пудов картофеля, в Германии — 3 301 381 тыс. пудов). Объемы международной торговли картофелем были незначительны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: