Владимир Фортунатов - Россия в 2017 году. Чем закончатся эксперименты со страной?

- Название:Россия в 2017 году. Чем закончатся эксперименты со страной?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Питер

- Год:2011

- ISBN:978-5-49807-816-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Фортунатов - Россия в 2017 году. Чем закончатся эксперименты со страной? краткое содержание

Куда идёт Россия? Что является главной движущей силой развития нашей страны? Почему время от времени перед нашим Отечеством встают одни и те же вопросы? Какой будет жизнь россиян в обозримом и отдалённом будущем? Или российскому народу уготовано жить по принципу: «нам бы ночь простоять да день продержаться»?

В некоторых западных аналитических прогнозах нашей стране в её нынешнем состоянии отводится лишь несколько лет. Кризис, в котором оказалась Россия, поставил вопрос о её будущности ребром. С исторической точки зрения весьма интересным представляется подведение итогов целого столетия — с 1917 по 2017 год. И эта датировка не случайна. Немногие гиганты современного мира начинали с великих революций, которые изменили мир. В XX веке самой значимой была Великая Русская (российская) революция 1917 года. Французы к столетию Великой Французской революции возвели Эйфелеву башню в Париже. Не пора ли и в России подвести итоги и подумать о том, какой мы хотим видеть свою страну в 2017 году?

На протяжении всего советского периода многие люди говорили о неизбежном крахе СССР и социалистического эксперимента. Закончатся ли чем-нибудь эксперименты с Россией, проводившиеся на протяжении последних лет?

Россия в 2017 году. Чем закончатся эксперименты со страной? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

К началу XX века политика, на которой настаивал Витте, являлась достаточно конкретной и целенаправленной. В течение 10 лет предстояло догнать более развитые в промышленном отношении страны Европы, занять прочные позиции на рынках стран Ближнего, Среднего и Дальнего Востока. Средства были вполне реальные: таможенная защита русской промышленности и поощрение русского вывоза; привлечение иностранных капиталов; накопление внутренних ресурсов с помощью косвенного налогообложения, казенной винной монополии и казенных железных дорог.

На первое место Витте ставил индустриализацию. Он писал: «При сложившемся ныне строе политических и экономических международных отношений земледельческая страна, не имеющая своей собственной промышленности, достаточно развитой, чтобы удовлетворить главным потребностям населения продуктами отечественного труда, не может почитать свою мощь непоколебимой; без своей собственной промышленности она не может достигнуть настоящей экономической независимости, а опыт всех народов наглядно показывает, что только хозяйственно самостоятельные народы оказываются в силе проявлять в полной мере и свое политическое могущество. Англия, Германия, Соединенные Штаты, прежде чем стать влиятельными державами в международной политике, напряженными усилиями и всесторонней системой мероприятий насаждали и развивали у себя промышленность».

С. Ю. Витте покровительствовал развитию отечественной промышленности. При нем развернулось и по существу завершилось строительство Великого Сибирского пути: от Челябинска до Владивостока. Министр финансов умело привлекал иностранный капитал, который стал мотором развернувшейся капиталистической индустриализации страны. Была введена монополия государства на продажу водки, которая заключалась в том, что сей продукт изготавливался по установленной технологии (спасибо Д. И. Менделееву!) и продавался через казенные винные лавки. В 1897 году в результате сложной и хорошо подготовленной денежной реформы денежной единицей России стал золотой рубль. Он содержал 0,774235 грамма золота и в переводе на иностранную валюту составлял: 1,51 доллара США, 2,61 французского франка, 2,16 германской марки, 0,11 английского фунта. В 1989 году такой рубль равнялся примерно 45 советским рублям [12] Комсомольская правда. 1989. 12 ноября. (По данным отдела валютных курсов Госбанка СССР.)

. С. Ю. Витте был сторонником гибкой внешней политики, противником вовлечения России в международные конфликты. При С. Ю. Витте возрос приток иностранных капиталов в различные отрасли отечественной экономики. Доля иностранных капиталовложений с 35,5 % в 1893 году выросла до 39 % в 1900 году. Впоследствии иностранные капиталовложения составляли примерно одну треть всех инвестиций. К 1913 году на 14 млрд руб. отечественных капиталовложений приходилось 7,5 млрд иностранных средств. Как крупный государственный деятель С. Ю. Витте понимал необходимость основательной аграрной реформы. Под его руководством были разработаны те проекты, которые несколько позже будут реализованы под руководством П. А. Столыпина.

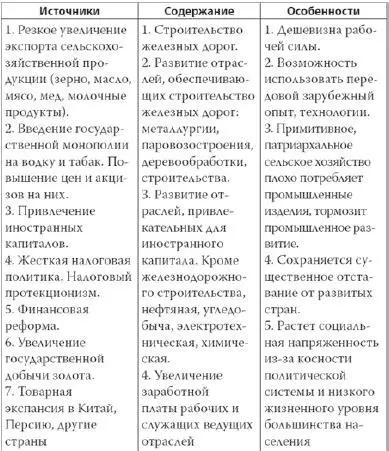

Витте по праву называют «отцом» капиталистической индустриализации страны. Желающие могут об этом почитать в научной и учебной литературе или ограничиться рассмотрением предлагаемой авторской таблицы (обобщающие позиции в вертикальных колонках не связаны жестко по горизонтали).

Капиталистическая индустриализация в России (последняя треть XIX — начало XX века).

Не нужно быть профессиональным историком для того, чтобы увидеть: капиталистическая индустриализация была необходимым стержнем, главным вектором осуществления модернизации России в целом. Для потомков это совершенно очевидно [13] См.: Ананьич Б. В. С. Ю. Витте и программа модернизации национальной экономики // С. Ю. Втте — выдающийся государственный деятель России. Тезисы докладов и сообщений научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения С. Ю. Витте. С. — Петербург, 22–23 июня 1999 г. — СПб., 1999. С. 13–18.

. Но индустриализация для дореволюционной России была важным, но не единственным условием сохранения конкурентоспособности Российской державы в обстановке надвигавшейся глобальной борьбы за передел мира. Серьезнейшей перестройки отношений требовал аграрный сектор страны. Можно было бы и подождать. В мире развитых индустриальных стран было раз-два и обчелся (Англия и Германия). Но в ряде стран перестройка сельского хозяйства на капиталистических основах шла на всех парах, а в России, как показала первая русская революция, на этом направлении модернизации, что называется, «конь не валялся».

План модернизации аграрных отношений разрабатывался еще под руководством Витте, но осуществлением этого плана занимался П. А. Столыпин.

Многие россияне ставят Петра Аркадьевича Столыпина (1862–1911) как государственного деятеля и реформатора выше, чем С. Ю. Витте [14] См.: Фортунатов В. В. Кто и куда ведет Россию. От харизмы до маразма. — СПб.: Питер, 2009.

. Но о какой-то обнародованной, заявленной самостоятельной программе Столыпина до его прихода на пост председателя Совета министров говорить не приходится. Собственно и предъявлять претензию к губернатору Саратовской губернии по поводу того, что он пришел на высший государственный пост в стране без собственной программы, вряд ли можно. В стране мог быть только один человек, кто мог иметь и кто мог одобрить какую бы то ни было программу.

Но уже находясь на посту премьера, Столыпин, как считают столыпиноведы, оформил результаты своего анализа ситуации в стране в достаточно стройный план действий. 24 августа 1906 года правительство опубликовало декларацию, в которой, с одной стороны, пыталось оправдать политику массовых репрессий, а с другой стороны, обозначало намерение провести ряд реформ. На втором месте после аграрного стоял вопрос о проведении «некоторых неотложных мероприятий в смысле гражданского равноправия и свободы вероисповедания». На повестке дня стояли также вопросы о реформе местного самоуправления и суда, о введении земства в западных губерниях, Прибалтике и Польше, о государственном страховании рабочих, о реформе средней и высшей школы.

Таким образом, Столыпин предполагал реформировать все стороны экономической и политической жизни России. В «проект Столыпина» входило учреждение восьми новых министерств, сами названия которых говорили об основных направлениях реформирования страны. В стране уже имелись министерства: внутренних дел, юстиции, финансов, государственного контроля, земледелия и государственных имуществ, путей сообщения, военное, морское, иностранных дел, императорского двора. Намечалось создание министерств труда, местных самоуправлений, национальностей, социального обеспечения, исповеданий, обследования и эксплуатации природных богатств, здравоохранения, переселений. Легко заметить, что, выражаясь современным языком, Столыпин планировал, используя силу государства, создать «социальный блок» государственных учреждений, которые займутся социальными проблемами, выработают государственную социальную политику. Модернизация должна была приобрести всеохватывающий, полноценный, всесторонний характер.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: