Владимир Грибовский - Последний парад адмирала. Судьба вице-адмирала З.П. Рожественского

- Название:Последний парад адмирала. Судьба вице-адмирала З.П. Рожественского

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978–5-4444–0402–7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Грибовский - Последний парад адмирала. Судьба вице-адмирала З.П. Рожественского краткое содержание

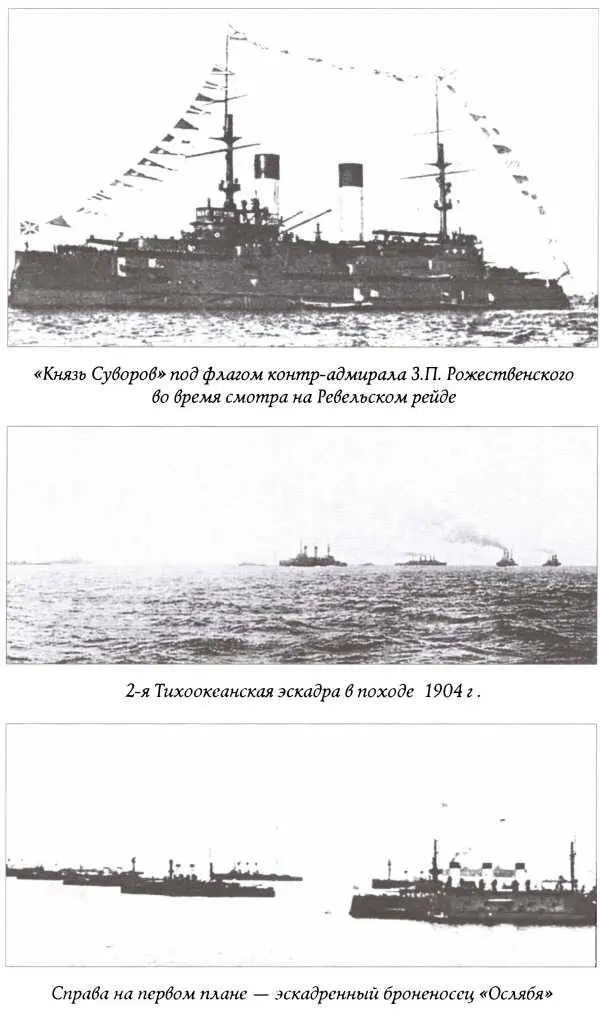

«Луч беспристрастной истории озарит многотрудный путь, самоотверженно пройденный честным флотоводцем, которому не дано было совершить только одного—чуда». Так написал в январе 1909 г. П. П. Семенов–Тян–Шанский в небольшой статье, посвященной памяти вице–адмирала Зиновия Петровича Рожественского. Эти слова были сказаны вскоре после внезапной кончины адмирала. История жестоко обошлась с З. П. Рожественским и памятью о нем. И это при том, что Зиновий Петрович стал одним из очень немногих всемирно известных российских адмиралов. Начало печальной известности было положено весной 1904 г., когда Рожественский волею императора Николая II был поставлен во главе 2–й эскадры флота Тихого океана. Многотрудный путь командующего, освещаемый всеми газетами цивилизованного мира, окончился через год — в мае 1905 г., когда ведомую им эскадру, фактически целый флот, постиг цусимский разгром, означавший гибель молодого российского Тихоокеанского флота.

В книге собраны ранее не публиковавшиеся архивные материалы об одной из самых противоречивых фигур истории Российского флота — вицеадмирале З. П. Рожественском.

Последний парад адмирала. Судьба вице-адмирала З.П. Рожественского - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

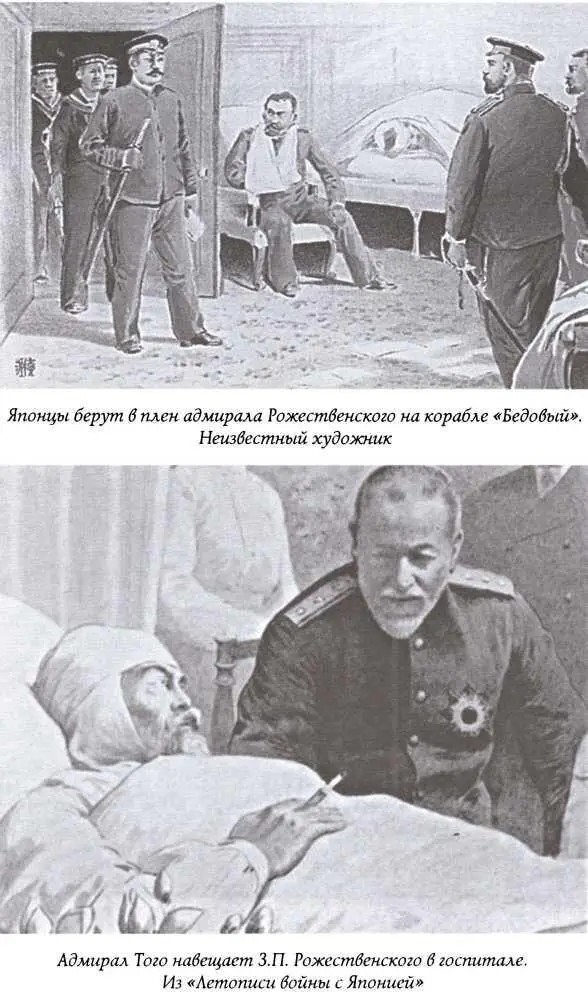

На суде Зиновий Петрович, не прячась за спины подчиненных, признал себя виновным в том, что «не отдал никаких распоряжений в предупреждение сдачи упомянутого миноносца» [181] Русско–японская война. Действия флота. Документы, отд. IV. Кн. 3, Вып. 4. СПб., 1914. С. 1–8.

. Речь адмирала, отказавшегося от защиты, была полна самокритики. Он, в частности, признал, что у многих создалось впечатление о бегстве командующего и его штаба с обреченного «Князя Суворова». Их всех не следовало и снимать с флагманского корабля, учитывая состояние самого командующего.

Суд оправдал Зиновия Петровича, «за недоказанностью обвинений» — он не принимал непосредственного участия в сдаче противнику миноносца, будучи тяжело раненным. Остальные главные виновники сдачи — отделались «легким испугом». Им грозила смертная казнь, но дело кончилось «исключением из службы» с разными последствиями. В письме К. Н. Макаровой от 27 июня Рожественский писал: «…Вы можете мне не верить, но я говорю Вам с глубокой искренностью, что я чувствую себя униженным вынесенным на мой счет приговором и был бы счастлив, если бы меня обвинили. К позорному клейму я сумел бы отнестись совсем равнодушно!» [182] Русско–японская война. Действия флота. Документы, отд. IV. Кн. 3, Вып. 4. СПб., 1914. С. 15.

В ноябре 1906 г. началось слушание дела о сдаче японцам отряда контр–адмирала Н. И. Небогатова. Обвинителем выступил опять же А. И. Вогак, а З. П. Рожественский был приглашен в качестве свидетеля. В своих показаниях Зиновий Петрович подтвердил, что требовал от своих подчиненных «безусловного подчинения». Отряд Небогатова он признавал «надежной помощью», но пришедшей с запозданием. Интересно, что для решения вопросов о дальнейших действиях разбитой эскадры З. П. Рожественский вовсе не считал обязательным какой‑либо совет офицеров — по его мнению, все решал командующий. В случае неповиновения приказу о сдаче одного из офицеров бывший командующий не проявил сомнений. «Я бы его застрелил», — заявил он [183] См. Дело о сдаче миноносца «Бедовый». СПб., 1907. С. 21.

.

Небогатова отправили в крепость, правда, ненадолго. А Зиновий Петрович последние годы своей жизни доживал в забвении. По поводу критики его действий он писал: «Я часто читаю тяжелые обвинения по своему адресу, и злобные строки представляются мне выражением горя общества о гибели флота, которым я командовал и который был и остается для меня дороже моей репутации, цешгсе чести моей. Поэтому горе злобствующих приносит мне успокоение за будущее флота, и я не отвечаю на брань» [184] РГАВМФ. Ф. 17. Oп. 1. Д. 414. Л. 49.

.

Новый 1909 г. Зиновий Петрович встретил в кругу родных. Пришли дочь с зятем и внуком. За столом адмирал был бодр, много шутил, провозглашал тосты за светлое будущее. Около двух часов ночи он вышел к себе. Вскоре послышался шум падающего тела. Когда домашние вбежали в его комнату, все было кончено. Врач констатировал мгновенную смерть от паралича сердца.

В. И. Семенов, не намного переживший своего командующего, оставил достаточно подробное описание похорон Зиновия Петровича, на которых присутствовали участники войны с Японией — адмиралы Р. Н. Вирен и К. П. Иессен (бывший начальник Владивостокского отряда крейсеров). Похороны сопровождались собачьим лаем вблизи редакции «Нового времени» и панихидой в соборе Св. Спиридония (в Адмиралтействе). Официальные почести были игнорированы высшим морским начальством, но простые матросы жаждали прощания. Тело усопшего было погребено на кладбище в Александро–Невской лавре под гром положенного ему по чину троекратного залпа из винтовок В. И. Семенов записал: «Теперь все кончено! Адмирал умер! По уставу, надо было поднять сигнал: «Адмирал передает командование». Но кому?»

На этом и мы заканчиваем свое повествование, оставляя современникам право окончательного суждения о жизни и деятельности адмирала Зиновия Петровича Рожественского.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ISBN 978–5-4444–0402–7

© Грибовский B.Ю., 2013

© ООО «Издательство «Вече», 2013

1

Санкт–Петербургские ведомости. № 6.9 янв. 1909.

2

Заключение следственной комиссии по выяснению обстоятельств Цусимского боя. Петр., 1917. С. 119–120.

3

Такая расплывчатая формулировка объяснялась тем важным обстоятельством, что «верховным вождем Армии и флота» был сам император Николай II, а «главным начальником флота и Морского ведомства» — августейший дядя императора великий князь Алексей Александрович. Оба этих лица, как будет видно из книги, сыграли немаловажные роли в цусимской трагедии.

4

Новиков–Прибой А. С. Цусима. Книга первая. М., Госиздат, 1954. С. 345.

5

Мельников Р. М. «Рюрик» был первым. А, Судостроение, 1989. С. 245–1.

6

Чистяков Вячеслав. До первого залпа, «Наваль». Первый сборник. М., 1991. С. 17.

7

Игорь Бунич. «Князь Суворов», историческая хроника. Минск. «Ала киона». 1995. С. 81.

8

У И. А. Бунича он почему‑то назван «Коломийцевым» (с. 63).

9

РГАВМФ Ф. 417. Оп. 4. Д. 4244. Л. 16.

10

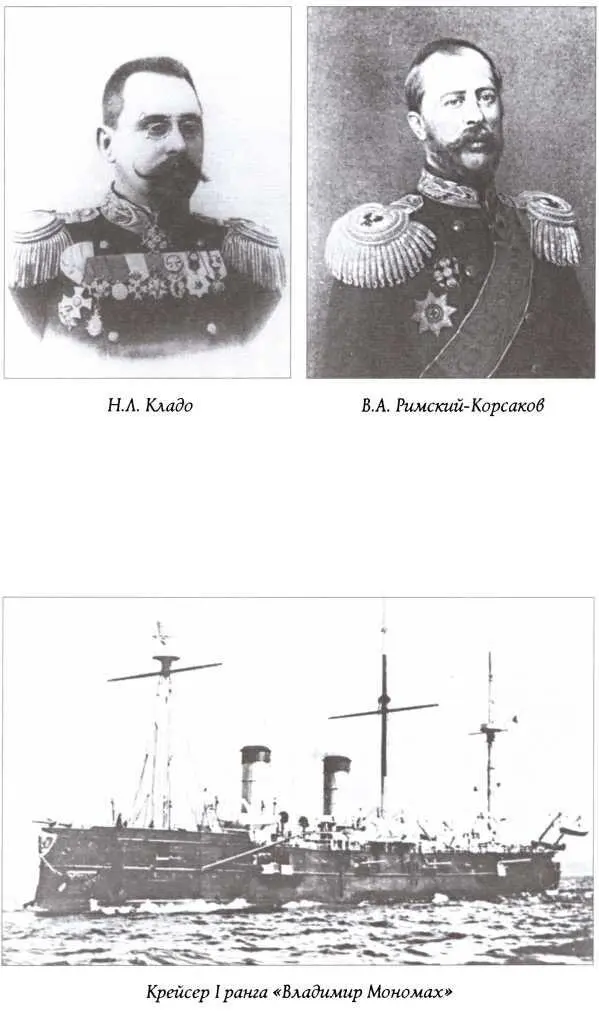

В Российском флоте того времени существовали определенные правила наименования должностей начальствующих лиц. Если при назначении офицера на должность его чин не соответствовал (а именно, был ниже) чина, установленного для этой должности штатом (ныне — штатная категория), то такого офицера именовали «исправляющим должность» или «командующим» до тех пор, пока он не получал «штатного» чина и утверждения в должности. Как правило, назначение на вышестоящую должность сопровождалось и соответствующим повышением в чине. Но не всегда. Так В. A. Римский–Корсаков, назначенный и. д. директора Морского кадетского корпуса 30–летним капитаном 1–го ранга, стал контр–адмиралом с утверждением в должности директора спустя почти четыре года — в 1865 г. То же самое случилось и с З. П. Рожественским в 1903 г., когда он был в чине контр–адмирала назначен и. д. начальника ГМШ.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: