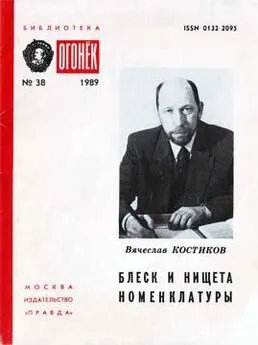

Вячеслав Костиков - Блеск и нищета номенклатуры

- Название:Блеск и нищета номенклатуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство ЦК КПСС «Правда»

- Год:1989

- Город:Москва

- ISBN:0132-2095

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Костиков - Блеск и нищета номенклатуры краткое содержание

Костиков Вячеслав Васильевич родился в 1940 году в Москве. Окончил факультет журналистики Московского университета и Академию внешней торговли. Обозреватель Агентства печати Новости. Длительное время работал за границей, главным образом во Франции, в ЮНЕСКО. Публицист, писатель. Автор романов и повестей, в том числе «Наследник» (изд. «Советский писатель»), «Мосты на левый берег» (изд. «Московский рабочий»), «Мистраль» (изд. «Международные отношения») и другие.

Проживая длительное время во Франции, обстоятельно изучал жизнь русской эмиграции, был знаком со многими интереснейшими людьми русского зарубежья. В настоящее время в издательстве «Международные отношения» готовится к выпуску его книга «Пути и судьбы русской эмиграции».

В настоящей подборке публикуется часть публицистических очерков, написанных для «Огонька» в 1989 г.

Блеск и нищета номенклатуры - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Нельзя сказать, чтобы начавшаяся в 1922 году метаморфоза власти осталась незамеченной. Первым забеспокоился Троцкий. 8 октября 1923 года он пишет письмо в ЦК, где обращает внимание на негативные явления в руководстве партией. Троцкий, разумеется, имеет свои виды: он боится усиления соперника, первым угадывает контуры настоящего Сталина. Более глубока и искренна озабоченность 46 видных большевиков, среди них Преображенский, Пятаков, Косиор, Осинский, подписавших коллективное заявление в ЦК. В заявлении 46, в сущности, уже говорится о внутреннем кризисе в партии.

Старых революционеров беспокоило все более прогрессирующее, уже ничем не прикрытое разделение партии на секретарскую иерархию и «мирян», на профессиональных партийных функционеров, выбираемых сверху, и на партийную массу, не участвующую в партийной жизни.

Главная причина начавшегося откола партийного айсберга от материка, считают авторы заявления, — новая форма выдвижений на руководящую работу — «назначенчество». Оно становится сильнейшим орудием Сталина в борьбе за тотальный контроль над партией. «Назначенчество» в корне меняло характер взаимоотношений в высших инстанциях партии: вместо людей, делегированных партийной массой, знающих ее интересы, опирающихся на ее силу и потому свободных в суждениях, в аппарат все больше выдвигаются люди, зависимые от выдвинувшего их лидера и подотчетные лично ему.

Принцип преданности идеям партии подменяется преданностью вождю.

Созданный в рамках Секретариата еще при Ленине Орграспред, функции которого состояли в том, чтобы определять местным партийным организациям квоту при партийных мобилизациях в ходе гражданской войны, постепенно, по мере того как Сталин прибирал к рукам бразды Секретариата, становится отделом по распределению партийных постов.

В 1923 году Орграспред направил на работу на периферию более 10 тысяч человек, в том числе около половины «ответственных работников». Партийные лидеры, таким образом, стали расти не на местах, не в гуще реальных событий, а в аппарате. Сталин понимал, что «кадры решают все». Орграспред под его внимательным призором стал кузницей номенклатуры, вытягивая нужных для Сталина людей с периферии и направляя на периферию из Секретариата тех, кто уже прошел азы сталинской «науки побеждать». Именно через Орграспред был истребован в Москву Николай Иванович Ежов, сделавший за несколько лет головокружительную карьеру в аппарате ЦК и ставший сам председателем Орграспреда. О роли, которую играл этот «орган» в организме Секретариата ЦК, свидетельствует такой, например, факт, что детищем Орграспреда был и наследник Сталина Г. Маленков, бывший одно время заместителем Ежова по Орграспреду.

Система Орграспреда была достаточно проста и в силу этого угрожающе эффективна: Орграспред посылал на места губернских и уездных секретарей, которые при подготовке съездов партии сами становились его делегатами и подбирали других делегатов по своему «образу и подобию», съезд выбирал ЦК, ЦК выбирал Политбюро, Оргбюро и Секретариат, в составе которого действовал Орграспред. Круг замыкался. При такой системе Секретариат сам себя и выбирал. Неожиданности были практически исключены. После смерти Ленина эта формально выборная, а фактически контролируемая Секретариатом машина «номенклатурной демократии» действовала безотказно. Контроль снизу был отключен.

Пороки насаждаемой Сталиным системы номенклатурных передвижений и назначений выявляются достаточно быстро. В середине 20-х годов, когда пресса еще не была полностью монополизирована номенклатурой, центральные газеты в большом количестве помещают горькие письма рядовых коммунистов по поводу выдвиженцев и нового стиля партийной работы. Рабочие пишут о том, что партийные разучиваются сами думать, боятся что-либо «ляпнуть» до указания сверху, что при команде сверху донизу масса партийной жизнью не живет и в силу этого выпирает казенщина, официальный дух с циркулярами… Развиваются наушничество, подхалимство и на этой почве — карьеризм. Деревенский коммунист из Спасо-Деменского уезда Калужской губернии в декабре 1924 года писал в своем письме в «Правду», что многие смотрят на партию, как на пирог с начинкой. В условиях общей малограмотности страны членство в партии стало давать иным деятелям возможность пристроиться не в цехе, не около станка, а при конторе и чернильнице.

В 1924 году Сталин объявляет Ленинский призыв, и случилось то, чего так опасался Ленин; в партию хлынул и мелкобуржуазный поток — «людишки, пришедшие к новому делу от биллиарда, а не от станка», как записал в своем дневнике председатель Иваново-Вознесенского Совета А. Е. Ноздрин. К 1 ноября 1925 года партия разбухла до 1 миллиона 25 тысяч человек (при том, что Ленин и 300–400 тысяч считал чрезмерным). «Людишки от биллиарда», мастера загонять в лузу шары, помимо всего, в массе своей неграмотны. Среди делегатов XIV съезда ВКП(б), собравшегося в декабре 1925 года, людей с высшим образованием — всего 5,1 процента, тогда как с низшим — более 66 процентов. Доля ленинского «тончайшего слоя старой партийной гвардии» продолжает быстро таять. К 1928 году она составляет немногим более 1 процента.

Сталина, однако, это не тревожит, напротив, радует. Сделав своей целью достижение высшей власти, он понимает, что партийцы, преследующие, как и он, карьеристские, номенклатурные цели, будут его надежной опорой. Ленинский призыв привел в партию 240 тысяч человек. «Известия», отражая беспокойство честных партийцев, пишут: «Наши прокалочные печи, наши ячейки не обладают такой большой пропускной способностью, чтобы прокалить и закалить этот партийный молодняк».

Сталину и начавшей складываться вокруг него номенклатуре закаленный молодняк и не нужен. Вождь предпочитает иметь дело с гуттаперчевым материалом и легко придавать ему ту форму, которая отвечает его целям. Огромная масса партии фактически отстраняется от реальной политики. Происходит то, о чем еще до революции, ведя споры о сочетании демократизма и централизма во внутрипартийной жизни, предупреждал Г. В. Плеханов: «Центр нашей партии съел всю партию, подобно тому, как тощие фараоновы коровы съели жирных».

По меткому и горькому выражению Г. В. Плеханова, в стране осуществляется «идеал персидского шаха». С той только разницей, что восточный деспот носит не персидскую, а грузинскую фамилию.

Весной 1929 года был подвергнут зубодробительному разгрому рассказ Артема Веселого «Босая правда», «представляющий однобокое, тенденциозное и в основном карикатурное изображение советской действительности, объективно выгодное лишь нашим классовым врагам».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дарья Донцова - Блеск и нищета инстаграма [litres]](/books/1068651/darya-doncova-blesk-i-nicheta-instagrama-litres.webp)