Игорь Фесуненко - По обе стороны экватора

- Название:По обе стороны экватора

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:5-235-00059-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Фесуненко - По обе стороны экватора краткое содержание

Книга известного журналиста и политического обозревателя Центрального телевидения рассказывает о его работе в странах Латинской Америки, в Испании и Португалии за последние двадцать лет. Строительство социализма на Кубе, борьба никарагуанского народа против контрреволюционных банд, «революция гвоздик» в Португалии, культура, искусство, жизнь и быт далекой Бразилии — вот неполный перечень тем в воспоминаниях журналиста. Книга адресована широкому кругу читателей и прежде всего молодежи.

По обе стороны экватора - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Потом он лишился возможности ходить: сгнили и отвалились пальцы на ногах. Три его раба — Маурисио, Агостиньо и Жануарио — старались не глядеть на своего хозяина. Жануарио, которому пришлось таскать Антонио на своей спине, пытался покончить с собой. Потом смирился. Приспособил мула, куда можно было усаживать хозяина. Потом сколотил для него носилки.

Прошел еще год, и случилось самое страшное: стали мертветь и отваливаться пальцы рук. И кто-то рассказывал потом, что в ярости Алейжадиньо отрубил себе пальцы. Он клал их по очереди на кедровое полено и кричал Жануарио: «Руби!» И тот рубил…

Губительный недуг разъедал тело Антонио. Но дух его, неистовый и непокорный, не сдавался. Лишившись пальцев на ногах, он научился ползать на четвереньках. Потеряв пальцы на руках, он заставил Маурисио привязывать к немощным культяпкам молоток и зубило.

Молоток — к правой, зубило — к левой. И продолжал работать, скрываясь от людей. Загораживаясь в храмах и богадельнях специальным пологом, чтобы никто не мог видеть его. Что это: отчаяние? Одержимость? Истерика? А может быть, великая сила духа?

Тридцать семь лет продолжалась неравная схватка Антонио с болезнью. Свыше трех десятков лет умирающий художник, скульптор, зодчий ваял скульптуры, барельефы, конструировал храмы и расписывал фрески инструментами, привязанными к изуродованным кистям рук. Именно так создал он главное дело своей жизни, величайший памятник, который не занял в учебниках и монографиях по истории искусства место рядом с бессмертными творениями Микеланджело или Рублева только потому, что ученые мужи лишь недавно открыли его. Только потому, что мир еще слишком мало знает об этом поразительном взлете человеческого гения.

Речь идет о малоизвестном за пределами Бразилии храме в городке Конгоньяс-до-Кампо.

От Оуру-Прету до Конгоньяса — около 120 километров. Сначала, петляя километров 70 по уже знакомым бурым склонам, поросшим тростником, эвкалиптами и пинией, мы возвращаемся к 135-й национальной автостраде Рио-Белу-Оризонти. Затем, уже на автостраде, сворачиваем налево в направлении на Рио, проезжаем еще полсотни, или, если уж быть точным, 52 километра, поворачиваем направо у столбика, отмечающего 389-й километр, и вскоре после поворота видим на дороге невысокого человека в сером форменном мундире. Он властно поднял руку, приказывая остановиться. Что еще такое: на полицию это не похоже… Может быть, представитель какой-нибудь дорожной службы? Как бы то ни было, я ударяю по тормозам. Машина послушно останавливается. Человек подходит, мы видим, что это подросток лет пятнадцати.

— Хотите посетить Конгоньяс? — строго спрашивает он. В голосе его звучит металл, а на подбородке шевелится редкий, еще не тронутый бритвой пушок.

— Да, а что?

— Тогда разрешите представиться: я — из местной «гуарда мирим». Это детская организация. Вроде бойскаутов. Зовут меня Жозе Кейрос Фильо. Мы оказываем содействие туристам: показываем дорогу, объясняем, что непонятно. Если не возражаете — я к вашим услугам.

Я не возражаю. Решительно отодвинув мою сумку с фотоаппаратами, розовощекий лоцман усаживается на сиденье рядом со мной и командует: «Прямо».

Я послушно еду прямо. Тем более что ни вправо, ни влево дороги нет. Путь можно держать только «прямо».

Пока наша машина нервно вздрагивает на ухабах и опасливо перебирается через скрипучие мостки, Жозе приступает к исполнению своих общественных обязанностей: беглыми мазками рисует портрет Конгоньяса. «В нашем городе около двенадцати тысяч жителей, выходят две газеты, имеется госпиталь на девять коек, одна „синема“ и четыре телефонных аппарата. Основан Конгоньяс в 1700 году…»

Лавируя между выбоинами, я размышляю о том, не слишком ли много газет в этом очаге цивилизации и не слишком ли мало коек в госпитале и телефонных аппаратов? Впрочем, такова бразильская провинция: больной может отлежаться и у себя дома, а вот пресса — это вопрос престижа. Какой уважающий себя город не заведет себе собственное печатное издание? А если самоуважение достаточно велико, то меньше, чем двумя газетами, вообще не обойтись!

— Осторожно, яма! — кричит лоцман. Я принимаю вправо и едва не цепляю бампером лениво пощипывающую травку козу. Прямо по курсу — над черепичными крышами и фонарными столбами белеет на вершине холма между двумя высокими пальмами строгий фасад храма с двумя симметрично вознесшимися к голубому небу колокольнями.

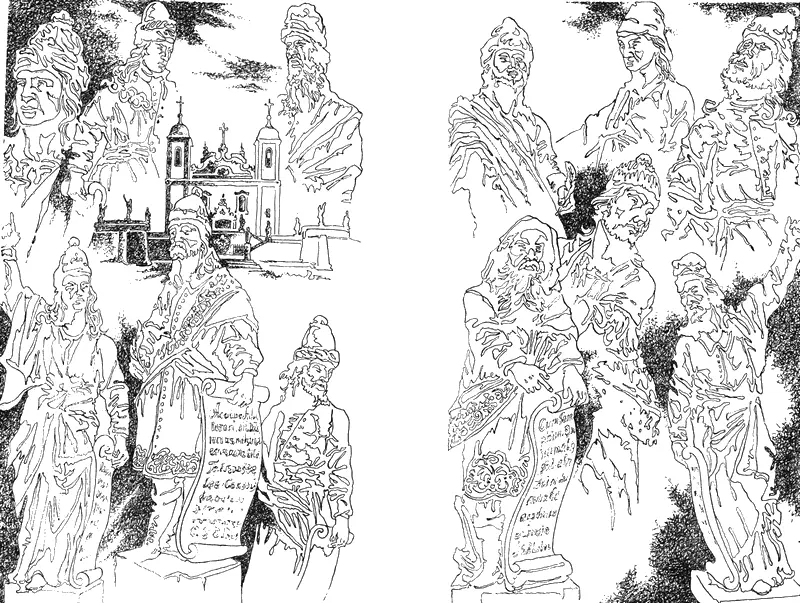

— Бом Жезус де Матозиньос! — торжественно возвещает Жозе, словно объявляя появление на ринге боксера-тяжеловеса, претендующего на звание чемпиона мира. Машина петляет, взбираясь по узким улочкам все выше и все ближе к вершине холма, а лоцман вдохновенно продолжает блистать эрудицией: «Наш храм построен группой архитекторов, в их числе — Маноэль Родригес Коэльо, Жоао де Карвальо, Иеронимо Феликс. Но славой своей он обязан знаменитым и ни с чем не сравнимым чудом человеческого гения: статуям двенадцати пророков, установленным при входе. Их автор — великий Алейжадиньо».

Под этот монолог, вполне достойный гида-профессионала, мы выезжаем на площадь перед храмом, Жозе выскакивает, хлопотливо показывает место, где можно припарковаться, а потом, когда мы вылезаем и разминаем затекшие ноги, глядит на нас с необычайно довольным видом, будто это он, а не Алейжадиньо, высек специально для нас из серого «педра-сабао» — «мыльного камня», двенадцать скульптур, выстроившихся вдоль лестниц и террас у главного входа в храм.

Вот они — двенадцать самых знаменитых работ Алейжадиньо. Двенадцать пророков… Исайа: неистовый старец, бросающий в лицо каждому, кто проходит мимо, гневные и бранные слова. Молодой красавец Даниэль, погруженный в какую-то вечную думу. Абдиас, властный и гордый, предупреждающий о близости страшного суда. Страдающий Иеремия. Рассудительный и уверенный в себе Барух. И все остальные — усталые и грустные, гневные и мятежные — они словно ведут нескончаемый, длящийся веками спор друг с другом. О смысле жизни, о ее жестокости, о людской несправедливости, о неизбежности, неотвратимости конца и о том, что, несмотря на неправедность и жестокость этого мира, придет когда-то час справедливости. И пусть со страхом ждут этого мига дьявольские силы, живущие в душах людей и среди людей.

Двенадцать пророков. Кажется, что, собрав последние силы, больной художник отдал им гаснущее в собственной груди тепло. А может быть… Есть такое предположение, хотя никто еще не сумел его доказать, что каждому из двенадцати Алейжадиньо придал внешность и постарался вложить в него душу одного из героев разворачивавшейся тогда борьбы за освобождение Бразилии от гнета португальской короны…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: