Журнал Русская жизнь - Вторая мировая (июнь 2007)

- Название:Вторая мировая (июнь 2007)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал Русская жизнь - Вторая мировая (июнь 2007) краткое содержание

Содержание:

НАСУЩНОЕ

Знаки

Тяготы

Будни

БЫЛОЕ

Кухарка и бюрократ

Дмитрий Галковский - Генерал-фельдфебель

Павел Пряников - Сто друзей русского народа

Алексей Митрофанов - Город молчаливых ворот

ДУМЫ

Александр Храмчихин - Русская альтернатива

Анатолий Азольский - Война без войны

Олег Кашин - Относительность правды

ОБРАЗЫ

Татьяна Москвина - Потому что мужа любила

Дмитрий Быков - Имеющий право

ЛИЦА

Киев бомбили, нам объявили

Павел Пряников, Денис Тыкулов - Мэр на час

СВЯЩЕНСТВО

Благоверная Великая княгиня-инокиня Анна Кашинская

Преподобный Максим Грек

ГРАЖДАНСТВО

Олег Кашин - Ставропольский иммунитет

Михаил Михин - Железные земли

ВОИНСТВО

Александр Храмчихин - КВ-1. Фермопилы

СЕМЕЙСТВО

Евгения Пищикова - Рядовые любви

МЕЩАНСТВО

Михаил Харитонов - Мертвая вода

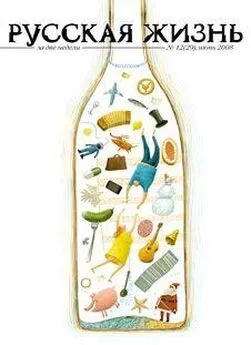

Андрей Ковалев - Выпьем за Родину!

ХУДОЖЕСТВО

Михаил Волохов - Мальчик с клаксончиком

Денис Горелов - Нелишний человек

ОТКЛИКИ

Химеры и "Хаммеры"

Вторая мировая (июнь 2007) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Самые совестливые настаивали на том, чтобы водка и в самом деле была угощением, - то есть норовили не только получить бутылку, но и раздавить ее вместе с дарителем. На это дело у нас обычно отряжался дед: «Ты мужик, ты и пей». И каждый раз после починки крыши или завоза какого-нибудь пиленого бруса дед, вздыхая, шел расплачиваться. Потом пил таблетки и морщился, вспоминая, как мужички хлопали его по спине, называли Михалычем и делились жизненными историями про баб.

Тут были свои тонкости. Отношение существенно различалось у людей среднего возраста и старших. Особняком держались твердые костяные деревенские старухи. По молодости лет я их мнениями не особо интересовался, но от разговоров - обыкновенно в гостях за столом - чего-то набрался.

Во- первых, старухи безусловно считали трезвость добродетелью. Одна с гордостью рассказывала о давно покойном супруге: «Путеец он у меня был, настоящий путеец, не пил вот ни столечко, только на праздник или еще чего там, и всегда одну». Другая рассказывала, как в деревне мужики однажды устроили по пьяни какое-то «безобразие», потом очухались и порешили в рот не брать год, о чем дали церковный зарок. К непьющим людям они относились примерно как к монашествующим: их считали если уж не праведниками, то как минимум людьми, взявшими на себя некую духовную ношу.

С другой стороны, все они твердо знали, что «мужик должен пить», такая у мужика планида. Многие «гнали», причем ведали процесс во всей тонкости -и знанием этим охотно делились.

К традиционным государственным запретам относились с презрительным терпением: начальство вообще воспринималось как источник всякого зла и нестроения, а уж в этом вопросе - тем более. «Дармоеды». Сейчас, задним числом, мне кажется, что привилегия «изготовлять продукт» в те времена была как бы закреплена в общественном сознании именно за старшим поколением: это считалось их «работой». Бабки-самогонщицы были, а вот, скажем, теток или девок - нет.

И совсем уж специфическое отношение у стариков было к «белой». Ее считали полуфабрикатом. Даже те, кто не умел или не хотел гнать самолично, обязательно пускали казенку в какую-нибудь доводку - как правило, настаивали на каких-нибудь цветочках или корешочках, на можжевельнике и на смородиновом листе, делали наливки и т. п. Хорошей хозяйке полагалось наряду с малосольными огурчиками, мочеными яблочками и домашним вареньем держать у себя набор разноцветных бутыльков. «Магазинная» на столе, особенно на праздник, воспринималась не то что плохо - но все-таки смотрели на нее косо.

Но то были бабки и дедки, самолепные люди, в правильные времена деланные. Следующее поколение деревенских смотрело проще. Для себя предпочитали «магазинную», а все остальное считали не то чтобы фигней, но потерей времени. Они употребляли словечко «накатить», причем накатывали стаканами, «чтоб долбануло». Умение держать удар спиртяги ценилось, более того -входило в список мужских качеств.

Но оставим пока село: там я все-таки никогда не был вполне своим. Зато в Москве я насмотрелся на разнообразное употребление алкоголя в другой среде - в городской, а точнее мещанской, как тогда выражались, «прослойке».

И тут была своя иерархия крепких напитков. На вершине прочно стоял коньяк - армянский и французский. Армянский на практике уважали больше. Кушали коньячину с лимончиком, иногда подсахаренным, подсоленным или даже посыпанным молотым кофе, якобы по личному рецепту Государя Императора Николая II. Еще в интеллигентском быту ходил «гусарский бутерброд» - кусочек лимона между двумя тонюсенькими ломтиками твердого сыра. И, конечно, кофе, кофе с коньяком - а к нему еще сигаретка и журнал «Новый мир» с голубой обложкой! У, вот где счастье… Коньяк также заменял водку в качестве валюты, когда дело касалось высоких отношений. Водкой могли расплатиться с сантехником (и то не со всяким), но не с зубным врачом или парикмахершей. Тут в дело шла стратегическая триада «цветы -конфеты - коньяк». И дурацких деревенских проблем с совместным распитием, ко-нечно, не возникало: бутылка дарилась закрытой, лучше запакованной, «подарочной».

Еще были всякие странноватые советские напитки; например, помню какой-то «шартрез», у которого с настоящим общим был, наверное, только ярко-зеленый цвет - и, может быть, крепость. Религиозно почитался «Вана Таллин» - напиток из самой Эстонии, «нашей маленькой Европы». Иногда в магазины завозили кубинский ром или еще что-то «не под наш климат». Но основой, сермягой городского алкогольного быта была все та же водка.

Как она использовалась в городских условиях? Прежде всего, как ни странно, для аппетита. До и во время еды. Не с целью назюзькаться, нет, - при таком употреблении это считалось как раз нежелательным. А для того, чтобы еда казалась вкуснее.

Тут придется сделать отступление. Одна из очевидных, но почему-то почти не упоминаемых в литературе причин советского и постсоветского массового «употребления» - очень плохая еда. Плохая не только в смысле малого содержания в ней полезных веществ и витаминов (кто их видел, витамины эти?), а в самом прямом - гадкая, невкусная, которую противно есть. Которую надо «вилкой в жорло пропихивать», с усилием и отвращением.

Объяснялось это не только вездесущим дефицитом и хреновым «снабжением». Наверное, каждый советский ребенок может вспомнить, как его заставляли есть специально невкусную еду. Именно специально и именно невкусную. Ее намеренно готовили такой - омерзительной, чтобы в рот не лезла и надо было себя заставлять.

На то были причины идеологические. По советским распоняткам, человек за едой должен был вести себя так, как будто он очень голоден, то есть внешне подражать поведению голодного. А именно - «лопать что положили», в том числе отвратное и гадкое, при этом есть много, обязательно быстро, тарелку оставлять чистой и т. п. Эта симуляция крайнего голода была культурно обязательной. Человек, демонстративно ковыряющийся в еде, кушающий медленно, недоедающий с тарелки, «требующий» и «разборчивый» немедля вызывал подозрение в «зажратости». Если же он предпочитал не «сытное-жирное-крахмальное», а всякие вкусные пустяки, то на него смотрели уже как на классового врага, который - представьте! - «ест для удовольствия». Что воспринималось примерно так же, как секс для удовольствия в викторианской культуре - то есть как безнравственность.

Тема голода вообще была очень важна в советской мифологии. Но при чем тут водка?

А вот при чем. Водяра, помимо всего прочего, отбивает чувство вкуса: бьет, как молотком, по языку, отшибая вкусовые сосочки, - и одновременно разжигает чувство голода, воздействуя на соответствующий нервный центр в мозгу. Под водочку можно впихать в себя дрянь, и она даже кажется желанной: блеклый пельмень, начиненный жильно-хрящевой массой, подтухшее яйцо «под майонезом», рыбконсервы низшего разряда - все кажется съедобным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: