Журнал Русская жизнь - Интеллигенция (февраль 2008)

- Название:Интеллигенция (февраль 2008)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2008

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал Русская жизнь - Интеллигенция (февраль 2008) краткое содержание

Содержание:

НАСУЩНОЕ

Драмы

Лирика

Анекдоты

БЫЛОЕ

Двадцать пятая колонна

Кена Видре - Перед рассветом

ДУМЫ

Борис Кагарлицкий - Отрицание отрицания

Евгения Долгинова - Простые и сложные

Захар Прилепин - Достаточно одного

Мариэтта Чудакова - Русским языком вам говорят! (Часть вторая)

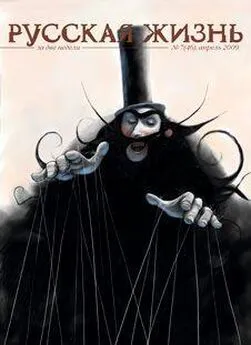

Дмитрий Ольшанский - Верховенский-папа, Верховенский-сын

ОБРАЗЫ

Наталья Толстая - Наша элита

Михаил Харитонов - Барды

Максим Семеляк - Лестничная клеть

Дмитрий Данилов - Лед и очаг

Андрей Ковалев - От Третьяковки до Рублевки

ЛИЦА

Ревекка Фрумкина - В Трубниковском переулке

Олег Кашин - Умный еврей при губернаторе

Павел Пряников - Игра для избранных

Алексей Крижевский - Бархатное подполье

ГРАЖДАНСТВО

Евгения Долгинова - Ревнитель

Олег Кашин - Системное наложение

ВОИНСТВО

Александр Храмчихин - Военная слабость

СЕМЕЙСТВО

Евгения Пищикова - Нимфомания

Лидия Маслова - Порнография духа

МЕЩАНСТВО

Людмила Сырникова - Спички и соль

ХУДОЖЕСТВО

Дмитрий Быков - Отсутствие

Денис Горелов - С Пушкиным в разведку

Интеллигенция (февраль 2008) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Конечно, либеральное отношение к действительности не позволяет производить прямые рестрикции. Искусство, которое в рамках интеллигентного вкуса не считается искусством, там тоже присутствует, в качестве исторического примера. Но господствует там истинно интеллигентное искусство, которое противостоит и откровенной попсе, и собственно авангарду. В этой истории «западниками» будут те, кто наследует правильным и истинным традициям. В качестве таковой выступает русский сезаннизм, который и есть истинное воплощение чистой русской духовности.

Собственно, «интеллигентное искусство» и есть тотальный стилевой термин, с помощью которого и описывается в этом формате все русское искусство прошлого века. Интеллигентным оказывается даже Казимир Малевич. Но не тот, который Малевич «Черного квадрата», а тот, который писал избушки с красными крышами в конце двадцатых. Интеллигентное алиби есть даже у сталинского сокола Александра Герасимова - для души тот рисовал красочные натюрморты и пейзажи. Даже Илью Кабакова, несмотря на все его концептуалистическое антиискусство, тоже можно причислить к интеллигентным художникам. В конце концов, книжная графика у него очень даже качественная, а также он делал картины, в которых есть некие «пластические достоинства».

В этой истории «пластики» нет, и не может быть никаких намеков на идеологию. В свое время куратор позапрошлой кассельской «Документы» и директор парижского музея Jeu de Paume Катрин Давид, которую провели по залам ХХ века в Третьяковке, тонко подметила, что ей показывали множество художников, которые разными способами боролись против соцреализма. Точно так же она с удивлением обнаружила, что никакого авангарда в России как бы и не было. Были только хорошие художники, которые разными способами боролись с засильем идеологии.

Так оно и есть. Не было у нас ни авангарда, ни соцреализма. Ничего не было, только служение Идеалам Высокого Искусства. И ничего, что окружающие воспринимают эту историю как фатальную и принципиальную вторичность. На художественных рынках нижнего уровня больше всего ценится как раз незаинтересованное вдохновение.

Но все, однако, течет и изменяется. Вкусы интеллигенции третьяковской постепенно переходят к интеллигенции рублевской. То есть начинают преобразовываться из абстрактных представлений в колонки отчетов об аукционных продажах. Теперь «пластические качества» точно оцениваются в денежном эквиваленте. В открывшемся в прошлом году частном музее Art4.ru не так давно прошла выставка «Краснопевцев за миллион». Очень, конечно, неинтеллигентное название для выставки самого интеллигентного нонконформиста. Но очень правдивое - картину Дмитрия Краснопевцева и в самом деле купили за указанную сумму на Сотби.

И никакого плохого слова не скажешь: хозяин - барин. Однако у персонала - то есть историков искусства, критиков, художников и простых зрителей появилась почти неразрешимая задача. Так или иначе нам придется и впредь обслуживать рынок интеллигентного искусства. Но тогда возможно ли будет решить одну маленькую проблемку: «Что такое искусство?»

* ЛИЦА *

Ревекка Фрумкина

В Трубниковском переулке

Феномен нормального человека

Интересно, сколько человек выучило латынь благодаря Н. А. Федорову? Не у Федорова, а именно благодаря Федорову? Редкий дар: любить не только то, чему учишь, но и тех, кого учишь. Притом всех вместе - пусть одни внимают тебе по обязанности, а другие - с подлинным интересом; вот эти - способные, а иные - не очень, прилежные вперемежку с лентяями, одаренные вместе с заурядными - все они в данный момент сидят в очередной неказистой аудитории филфака с исцарапанными столами, немытыми окнами, скверными досками и вечно унылым освещением.

Любопытно, в каком зале они взаправду поместились бы все сразу?

Впрочем, я уверена, что если бы Николай Алексеевич Федоров преподавал не латынь, а, скажем, аграрную историю или каноническое право, результат был бы тот же - тысячи людей сегодня вспомнили бы, как быстро летело время на его занятиях, как укладывался материал в памяти, какие потрясающие подробности оживали и какие невероятные казусы анализировались. И как он дарил своим ученикам всего себя - а не только свои познания.

Уверенность моя особого рода. Я не только никогда не училась у Федорова, но вообще не принадлежу к славной когорте классиков (теперь говорят - «антиковедов»). Но бывают более важные уроки - уроки жизни. Именно у Федорова я получила их тогда, когда это было мне не просто необходимо, но необходимо жизненно - то есть чтобы жить. С тех пор прошло более полувека, что, смею думать, позволяет мне и далее обойтись без полного титула Н. А. Федорова и называть его просто по имени.

Итак, в 1949-1950 гг. я училась на первом курсе филфака МГУ.

Колю Федорова (он был тогда аспирантом кафедры классической филологии) прислали к нам агитатором. В этом качестве Коля должен был отвечать за «общественное лицо» двух групп испанского отделения. Я смутно помню «политинформации», которые он время от времени с нами проводил, что в то черное время было особенно непросто сделать без фальши.

В группе Колю любили, а одна из девочек была и на самом деле в него влюблена. Я же всегда была склонна к преобразованию очередных своих безответных увлечений в дружеские отношения, и здесь Коля не был исключением. Не думаю, чтобы мы когда-либо встречались один на один - до поры.

Все изменилось, когда в декабре 1950-го трем девочкам и двум мальчикам, которых связывала даже не дружба, а единственная совместная встреча Нового Года, было предъявлено обвинение в «создании контрреволюционной организации, противопоставившей себя комсомолу». (В подробностях этот сюжет изложен в моих мемуарах, см. «Внутри истории», М., НЛО, 2002).

При всей ничтожности моего жизненного опыта я все же понимала, что нас ждет. По моим тогдашним представлениям, арест был равнозначен смерти. Несомненно, лучше было умереть, не дожидаясь ареста. Я не видела ни одного человека, который бы вернулся «оттуда». Зато «туда» к этому моменту уже попали многие, в том числе - ближайшие друзья нашей семьи. Разгоралось «дело врачей», других еще раньше забрали как членов Еврейского Антифашистского Комитета. С факультета исчезали яркие преподаватели и сильные студенты.

Всей этой истории, получившей огласку и на других факультетах МГУ, сопутствовал перелом в отношениях с университетскими друзьями. На филфаке принято было здороваться за руку - теперь мне перестали подавать руку. Но еще тяжелее переживалось поведение любимых преподавателей. Те из них, кто прежде звал меня по имени, отныне предпочитали меня просто не замечать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: