Делия Гусман - Тайнопись искусства (Сборник статей)

- Название:Тайнопись искусства (Сборник статей)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новый Акрополь

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91896-046-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Делия Гусман - Тайнопись искусства (Сборник статей) краткое содержание

Искусство — это воплощение и отражение Прекрасного. Искусство — это то, что без слов понятно всем, то, что несет в себе удивительное по глубине послание. В сборник вошли статьи, посвященные древним и современным стилям искусства, великим и малоизвестным произведениям, российским и зарубежным мастерам.

Статьи эти на протяжении более чем 10 лет публиковались в журналах «Новый Акрополь» и «Человек без границ» и неизменно вызывали огромный читательский интерес.

Тайнопись искусства (Сборник статей) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

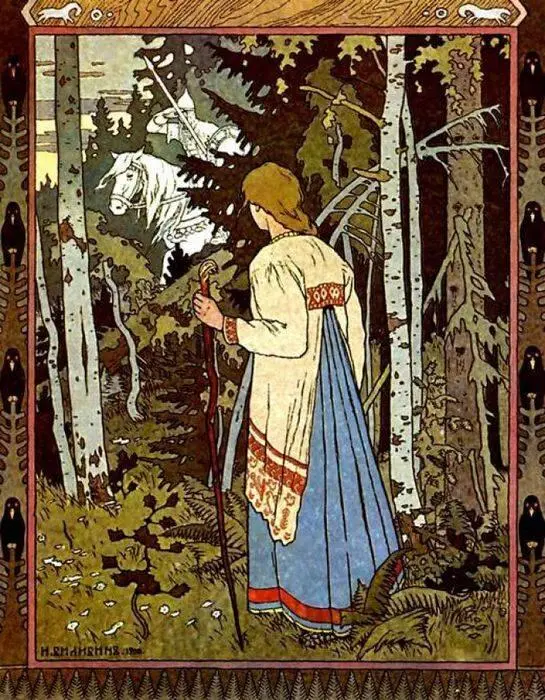

Василиса и белый всадник

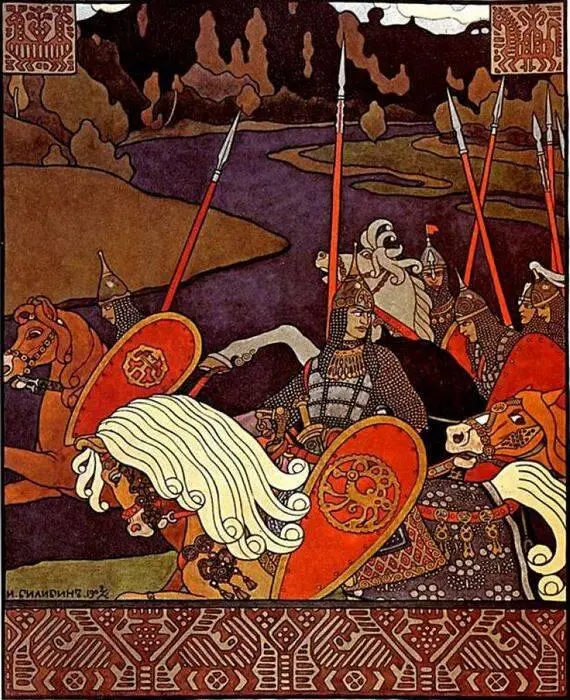

Иллюстрация к русской былине «Вольга»

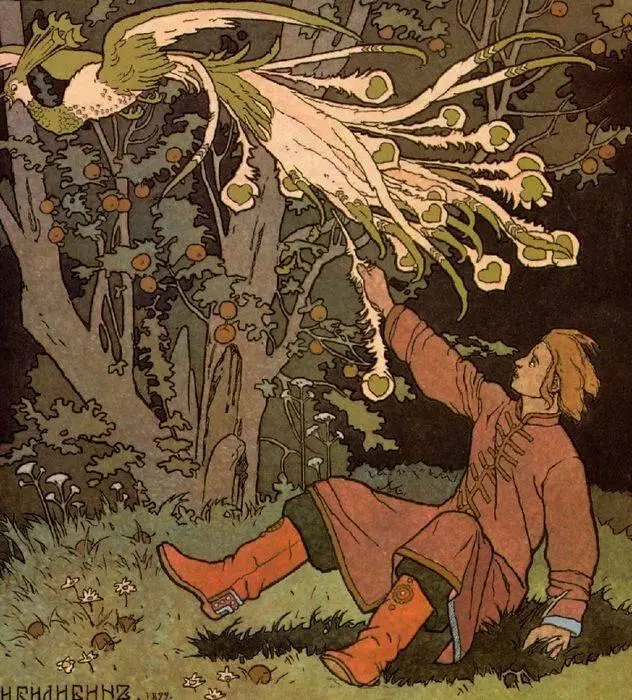

Для того чтобы печать лучше передавала оригинальные цвета, они были выполнены в графической манере, которая впоследствии стала фирменным знаком Билибина. Главную роль играла линия, создающая форму, а пространство между линиями заполнял цвет. Художнику постоянно приходилось тренироваться, нарабатывать опыт, чтобы такая «живая линия» получалась уверенной. Отсюда и прозвище, которое Билибин дал себе, — Железная рука. По сути, его изображения оказались сродни витражу, одному из самых ярких видов декоративно-прикладного искусства того времени.

Это решение прекрасно соответствовало духу сказки, потому что позволяло сохранить символичность изображения и избежать ненужной реалистической точности. Профессор Дж. Р. Р. Толкиен, размышляя об иллюстрациях к сказкам, писал, что рисунки, изображающие сказочную страну, обязательно должны иметь рамку, чтобы нарисованное воспринималось как увиденное через окно или дверь, и они ни в коем случае не должны быть похожи на фотографии. Рамкам и другим элементам, связывающим текст с изображением, Билибин уделил, кстати, особое внимание. Орнамент, который нигде не повторяется, составлялся из самых разных элементов: это и грибы, и вороны, сидящие на деревьях, и райские птицы, и узоры для русских вышивок. Описывать словами иллюстрации — дело довольно неблагодарное, эти картины прекрасно говорят сами за себя, и поэтому, как говорится, лучше раз увидеть, чем сто раз прочесть.

«Русские сказки» (всего их вышло девять, не считая переизданий) оказались настоящим культурным событием начала века и по праву заслужили слова благодарности. Их издание стало и хорошим просветительским делом, поскольку книгу, стоившую 75 копеек, что по тем временам было совсем недорого, могли приобрести многие и многие.

Больше века прошло с момента выхода первой книги русских сказок, они давно стали классикой жанра. Остается только поблагодарить Ивана Яковлевича за принесенную им в мир красоту и беречь его иллюстрации для будущих поколений. А еще пожелать всем нам почувствовать тонкую связь времен и многогранное присутствие Серебряного века в любимых и привычных вещах.

Иван-царевич и жар-птица

Страна обетованная Ефима Честнякова

(Лев Дьяков)

Старый деревенский домик на опушке леса. На скамеечке среди цветов и лесных трав сидят крестьянские дети: мальчик вдохновенно играет на свирели, а девочка, отложив прялку, задумчиво вслушивается в грустную мелодию, разносящуюся в теплом вечернем воздухе. Маленький старичок, похожий на лесного жителя, бредет по дорожке. Все буйно цветет. Домик надежно скрыт в густых, дремучих зарослях… Это — мир ожившей мечты. Он когда-то открылся Ефиму Васильевичу Честнякову.

Имя этого замечательного человека стало широко известно только в 1968 году, когда летом экспедиция сотрудников Костромского музея благодаря счастливой случайности обнаружила его картины и глиняные скульптуры в деревне Шаблово, где он родился и жил. После восстановления московскими реставраторами произведения мастера были выставлены для обозрения в музеях Москвы, Петербурга, Турина, Флоренции, Парижа и всюду пользовались большим успехом: так ярки, необычны, глубоко искренни они были.

Еще не изданы многие литературные труды Честнякова: роман, повести, сказки, пьесы. Еще ничего почти не известно о последнем тридцатилетнем периоде жизни художника. Недавно ничтожно малым тиражом вышел сборник поэзии Ефима Честнякова. И сразу же будто яркий цветной луч осветил его картины, и еще заметнее стало, что лирика его и живопись вдохновлялись огнем сердечного знания.

Вход в Город Всеобщего Благоденствия

Страна обетованная

Он был известен в округе как ведун и целитель. «В войну, когда девчонкой была, — рассказывала одна из жительниц деревни, — все к нему ходили. Он детей лечил, у него обо всем спрашивали. Помню, бабка к нему пришла: „Ефим, скажи правду мне, придет дочка с войны?“ А он „иди“ да „иди“, в спину выталкивает. Она вышла, а по дороге дочка ее на костылях идет».

До сих пор показывают Ефимов ключ, где, как утверждают старые местные крестьянки, «происходит с человеком что-то чудное. Случались такие чудеса и с самим Ефимом. Не зря же он, неуемный, все хаживал к своему ключу. И днем, и вечером, а то и глубокой ночью».

«Его советы все не мимо шли», — до сих пор говорят о Честнякове земляки. Рассказывают, что Ефима Васильевича хоронили несколько тысяч человек. Все пять километров до большого кладбища несли его на руках, из всех деревень люди собрались…На могиле установили крест с надписью: «Спи спокойно, наш учитель».

Именно учителем Добра стал этот необыкновенный человек не только для детей, которым посчастливилось общаться с ним, но и всем, кто познакомился с его удивительными картинами, рисунками, скульптурами.

В одном письме, примерно 1925 года, Честняков рассказывает: «Искусство поэзии, музыки, живописи и простой быт жизни влекли меня в разные стороны, и я был полон страданий, и думал, и изображал, и словесно, а не одним маслом писал. Только сборы у меня трудные, потому что мир искусств моих сказочный. Впереди несется фантазия, и мир такой, какого не было еще и теперь еще не нашли.

А все представляет одно, одну картину. Я назвал: „Страна обетованная“. Не путай, не земля — Страна обетованная!»

Он пишет о главном своем произведении, так неудачно названном реставраторами «Город Всеобщего Благоденствия» (то есть нечто утопическое и в то же время конкретно-утилитарное: осуществление мечты о всеобщей сытости).

Это тот самый «Ефимов Кордон», тот «Рай», о котором мечтал художник и в существование которого свято верил. «Фантазия — она реальная, — любил повторять Честняков. — Когда фантазия сказку рисует, это уже действительность. И потом она войдет в обиход жизни, так же как ковш для питья. И если идея есть о переселении на другие миры, например, то она осуществится».

Ефим Честняков окончил уездное училище, затем Новинскую учительскую семинарию. После стал преподавать в Здемировском народном училище, затем — в Костроме, в начальном училище для малолетних преступников. После революции организовал в Шаблове детский дом. Около года, незадолго до событий 1905 года, Честняков обучался в мастерской И. Е. Репина, готовившего абитуриентов для поступления в Академию художеств.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: