Леонид Репин - Рассказы о Москве и москвичах во все времена

- Название:Рассказы о Москве и москвичах во все времена

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Новости

- Год:2007

- ISBN:5-17-029600-2, 5-7020-1199-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Репин - Рассказы о Москве и москвичах во все времена краткое содержание

Очерки известного журналиста и писателя Леонида Репина в сокращенном виде печатались в «Комсомольской правде». Впервые они публикуются полностью. За эту работу автор удостоен звания лауреата премий имени В. А. Гиляровского и «Серебряное крыло».

Рассказы о Москве и москвичах во все времена - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

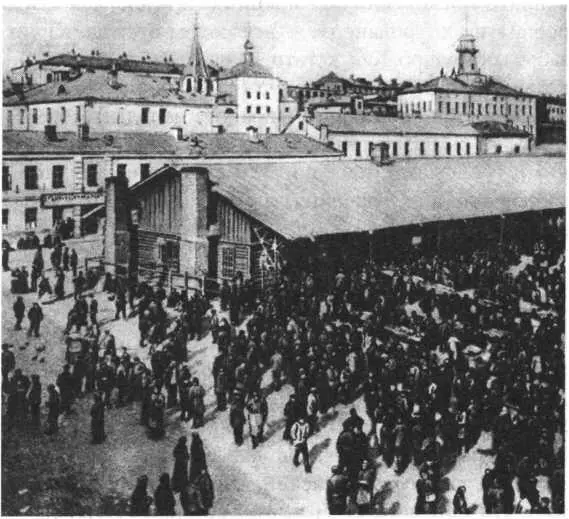

Свой особенный, трущобный уклад жизни сложился и правил на Хитровом рынке. Дети, рождавшиеся здесь, неизбежно становились ворами и нищими, десяти — двенадцатилетние девочки — проститутками. Взрослых проституток так и звали по всей Москве «хитровками». Помню, моя бабушка, жившая в районе Солянки, так называла женщин, которые ей отчего-то не нравились, особенно если одеты были неряшливо. «Ну что ты как хитровка ходишь?» — говорила она, однако упорно отказывалась объяснить значение этого загадочного для меня термина. Видимо, она не давала никаких пояснений из желания оберечь мою девственную в то время нравственность. А слово это вошло в московский быт и долго еще жило, как «хитрован» и «хитрованец», — все родом отсюда, из тех забытых трущоб. Как, кстати, и «оголец»: действительно жили на хитровке вконец обнищавшие, которым и тело-то прикрыть, кроме драного исподнего, нечем было, — их называли «огольцами». Жили они мелкими грабежами: наскакивали скопом на случайно забредшую в их владения жертву и вмиг догола раздевали.

Гиляровский в тех лабиринтах, черных коридорах, не знавших ни божьего света, ни света свечи, был хорошо известным, вроде как и своим человеком. Его не боялись и уважали, не прятались с его появлением и никогда ничем не угрожали. Возможно, еще и потому, что кулачищи его сами по себе определенной аттестацией обладали. Вот и вник он в ту подпольную, исполненную ужасов жизнь как никто другой до и после него. И описания Хитровки оставил такие, что поневоле его глазами видишь ту ушедшую жизнь.

Вот торговки сидят, «эти уцелевшие оглодки жизни», грязные, засаленные — сидят на горшках, чтобы содержимое не остыло, согревая его вовсе не теплом своей души, а кое-чем более прозаическим. А если дождь, поднимают сзади подолы и натягивают на головы. Зазывают они нищих своих покупателей, предлагают лапшицу, студень бог знает за копейки какие.

А вот босой и почти совершенно раздетый сапожник забивает в подметку деревянные гвозди. Ему из конуры своей и выйти не в чем — все пропито. Настучит молотком себе на бутылку и тем счастлив вполне. Во всяком случае, другой жизни и не представляет.

Многие из приятелей Владимира Алексеевича упрашивали его показать им Хитровку, но, поскольку зрелище не для слабонервных, он, как правило, всем отказывал. А Глеба Успенского все же повел. Популярнейший на Хитровке трактир «Каторга» ему показал, где поножовщина — дело такое же обычное, как беспробудное пьянство, и в трактир «Сибирь» сводил, где с ходу на драку нарвались и где пьяные бабы неизвестно откуда на них вываливались. Глеб Иванович шептал в растерянности: «И это перл творения — женщина…» И по «Кулаковке» — ряд ночлежных домов, куда и полиция не смела показываться и где даже днем опасно было ходить, тоже ему представил. Успенский и не думал, что на свете существует такое…

«Рассадник преступности и бандитизма» со всей революционной решительностью — одним массированным ударом был ликвидирован в 1923 году. Хитровскую площадь и одноименный переулок так же решительно переименовали в честь великого пролетарского писателя. Правда, ненадолго: теперь названия вернулись на круги своя.

Обошел я все переулки и все дворы, где когда-то царила Хитровка. Ничто теперь, кроме названий, о ней не напомнит. Наткнулся на старый, вконец заброшенный и разрушенный дом: кровли нет и в помине — только обнаженные стены, перекошенные от времени, груды битого кирпича, сквозь которые проросли молодые деревца. Бурьян — цветы забвения. Под землей сохранились ходы подвалов — мрачные сводчатые лазы лабиринта. Спустился, полазил, ничего интересного не нашел. Выбравшись, увидел мальчишку лет двенадцати, греющегося на солнце. Рядом — драные ботинки, мешок с вещицами. Увидел меня, внезапно из-под земли возникшего, и тут же, подхватив свои обноски, исчез за горой мусора, зашуршал где-то внизу. Похоже, живет здесь.

Я искал этот дом — знал, что именно в нем помещался один из домов терпимости Саввы Морозова. Нашел. Отыскал и бронзовую мемориальную доску на нем: «Памятник архитектуры. Охраняется государством»…

Эх, застолье-разносолье!

Славное это дело — после трудов праведных, когда на душе легчает от осознания сделанного, или в праздник какой — за столом да в хорошей компании предаться веселью. Час потехи, всегда, во все времена людей объединяющий!

А интересно бы вспомнить, как пили-ели наши деды. Именно деды, поскольку издревле на Руси изощренная объедаловка считалась истинно мужским занятием. Вот и любопытно было бы помянуть их победы, кои они за столом одерживали. Да уж, есть что тут вспомнить. И сравнить: не тонка ли у нас кишка против ихней? А если бы мы могли за один стол рядом с ними усесться — чья бы взяла? И еще, самое главное: не забыли ли нынешние повара секретов разносолов русской кухни своеобразной, не похожей ни на какую другую?

Спасибо Владимиру Алексеевичу Гиляровскому, оставил нам множество описаний всевозможных застолий в старой Москве. Есть с чем сравнить.

Познакомился я как-то с мадам (или — товарищем?) Чан из Пекина, приехавшей в Москву нарочно для того, чтобы изучить рецептуру русской кухни, с тем чтобы — елико возможно — распространить ее в Китае. Оказывается, есть такой интерес. Более всего мадам Чан интересовал секрет производства наших пельменей, на дегустации которых мы и познакомились.

Ели мы тогда, ели, но перешибить сибирских купцов, в Москве загулявших, даже и не пытались: по свидетельству Гиляровского, двенадцать человек умяли 2500 штук пельменей — мясных и рыбных со всякими травами, фруктовых, что подавали в розовом шампанском. И все это именовалось в меню как «Обед в стане Ермака Тимофеевича». Уж и не знаю, где Тимофеич розовое шампанское в сибирской глуши добывал…

Конечно, каждый человек ест не только по своему вкусу, но и по своим возможностям. Извозчики, к примеру, облюбовавшие в Столешниковом переулке дешевое заведеньице, на широком и длинном «катке» — столе находили привычную и любимую еду — всяк для себя: требуху с огурцами, жирную сомовину, косточки мозговые с разваренным мясом, горячие ситнички. Всем была доступна такая еда. А люди уже со средним достатком предпочитали «Арсентьича», что в Черкасском переулке, напротив Лубянки. Тут тоже только русская еда готовилась, а более всего славилось это место щами с головизной, о которых по всей Москве слава гуляла.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Леонид Репин - Люди и формулы [Новеллы об ученых]](/books/1101001/leonid-repin-lyudi-i-formuly-novelly-ob-uchenyh.webp)