Эндрю Соломон - The Irony Tower. Советские художники во времена гласности

- Название:The Irony Tower. Советские художники во времена гласности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Ад маргинем»fae21566-f8a3-102b-99a2-0288a49f2f10

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91103-162-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эндрю Соломон - The Irony Tower. Советские художники во времена гласности краткое содержание

История неофициального русского искусства последней четверти XX века, рассказанная очевидцем событий. Приехав с журналистским заданием на первый аукцион «Сотбис» в СССР в 1988 году, Эндрю Соломон, не зная ни русского языка, ни особенностей позднесоветской жизни, оказывается сначала в сквоте в Фурманном переулке, а затем в гуще художественной жизни двух столиц: нелегальные вернисажи в мастерских и на пустырях, запрещенные концерты групп «Среднерусская возвышенность» и «Кино», «поездки за город» Андрея Монастырского и первые выставки отечественных звезд арт-андеграунда на Западе, круг Ильи Кабакова и «Новые художники». Как добросовестный исследователь, Соломон пытается описать и объяснить зашифрованное для внешнего взгляда советское неофициальное искусство, попутно рассказывая увлекательную историю культурного взрыва эпохи перестройки и описывая людей, оказавшихся в его эпицентре.

The Irony Tower. Советские художники во времена гласности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

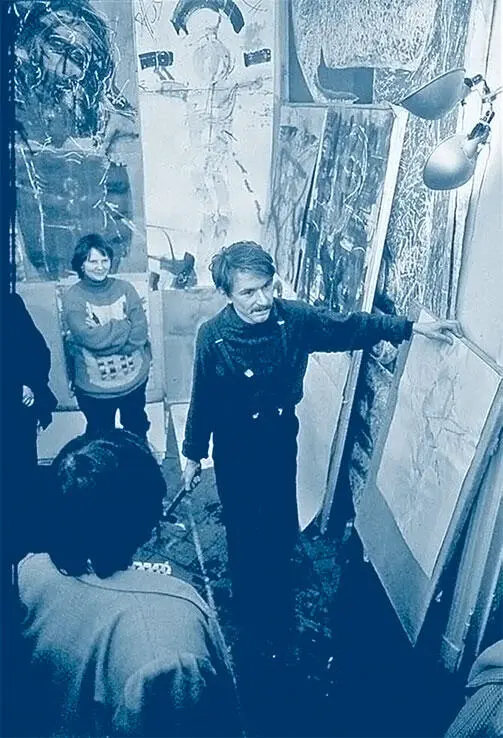

Константин и Лариса Звездочетовы в мастерской в Фурманном переулке

Приходили друзья, и мы говорили о гласности и перестройке. О немецких художниках и об «ИсKunstве». О том, являются ли деньги источником всех благ или корнем всякого зла. О республиках СССР и о том, чем они отличаются друг от друга.

Мы говорили, откуда родом разные художники, и вспоминали всякие истории из детства. Любимой темой было кто хороший художник, а кто плохой. «Конечно, ни у кого сейчас нет интересных работ, – сказал как-то Костя. Это было рано утром, еще до восхода солнца. – Включая и меня самого».

Та страстная дружба, которая объединяла художников поколения «Мухоморов», как-то ослабла. К Косте с Ларисой часто заходил Никола Овчинников, регулярно бывали Юрий Альберт и Андрей Филиппов. Но Сергей Мироненко почти все лето отсутствовал, а Володя Мироненко познакомился с девушкой из Бельгии по имени Раиса – она как-то не приглянулась художникам, а они ей – и не расставался с ней ни днем ни ночью. У Свена Гундлаха была депрессия, он сидел дома и смотрел по видео порнофильмы. Вадим Захаров решил возместить своим детям то время, которое он провел в разъездах вдали от них, и уехал с семьей на дачу. Сергей Волков много и дисциплинированно работал, но забегал ненадолго, когда позволяло время. Время от времени заходил Никита Алексеев, беседа с ним, как правило, затягивалась на всю ночь. Костя и Лариса по-прежнему были ближе всех к старым друзьям, но и они все больше времени проводили с молодыми художниками – своими соседями, может быть, не такими тонкими, но гораздо более энергичными и всегда готовыми помочь, с ними Лариса коротала время, пока Костя был на Западе.

В мастерской под Костей с Ларисой работали Павел Фоменко и Игорь Каминник, они делали совместные произведения под именем Фомский. Игорь (по прозвищу Камин) был родом из Одессы, у них с Ларисой было много общего, Костя всегда обвинял их в том, «что они провоцируют скандалы, как и все эти несчастные одесситы». Среди этих средней руки молодых художников был и Антон Ольшванг, у которого в мастерской была горячая вода. Молодые делали произведения из всего, что попадалось под руку, но среди того, что они делали, не было ничего особенно выдающегося: у Ольшванга было много странных форм из алюминия и папье-маше, а у Фомского портретов Брежнева, переодетого в женское платье. За этими вещами ничего не стояло, они не были порождением глубинного опыта жизни в условиях подавления всякой свободы.

К тому времени, как их авторы решили стать художниками, это занятие стало почтенным и уважаемым, просто способом хорошо жить. Павел Фоменко сказал мне: «Что я хочу от своего искусства? Немного денег, немного славы и немного – сделать что-то хорошее».

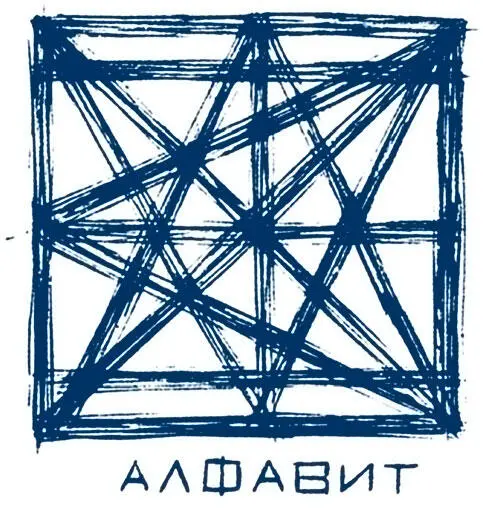

Были еще несколько молодых художников – представителей нового поколения, которые не жили в Фурманном. Самыми известными среди них были Толик Журавлев и Маша Серебрякова. Толика даже взяли на «10+10», и он побывал в Нью-Йорке и Форт-Уорте. Поскольку он побывал на Западе в тот первый год, когда все только начинали выезжать, у него было большое преимущество перед своими сверстниками. Его работы были литературны (якобы в русле кабаковской традиции), он использовал буквы и цифры почти как абстрактные фигуры.

В Машиных работах было много обесценившихся знаков повседневной жизни, например, иллюстрации из советских поваренных книг с изображениями блюд, требующих продуктов и утвари, недоступных советскому человеку. Лариса говорила: «Сейчас много разных школ. Много, и все-таки они все одинаковые. Если раньше было время Возрождения, то сейчас наступила эпоха маньеризма. Я думаю, наше движение не такое мощное, как Ренессанс, поэтому и наш маньеризм не такой хороший как тот, но не такой уж плохой».

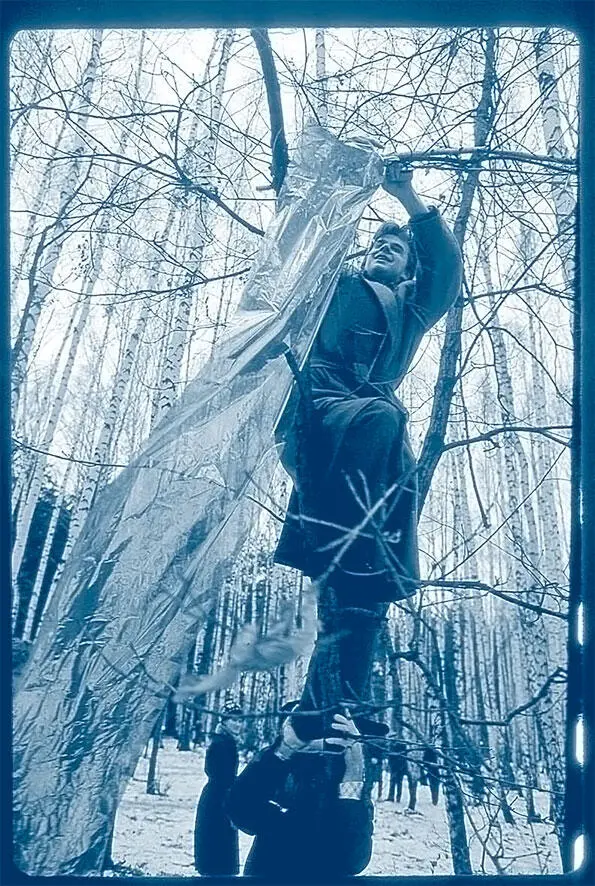

Анатолий Журавлев на выставке «Битца за искусство» (Битцевский парк, 1986)

Анатолий Журавлев, Алфавит. (Примечание Эндрю Соломона: «Картина изготовлена путем наложения всех букв русского алфавита».)

Найти свою линию, избегая банальностей нового маньеризма и преодолевая нервную истощенность старшего поколения, было непросто, и лучше всего это удалось художникам из Одессы.

В то лето в Фурманном появились «Перцы» – Олег Петренко и Людмила Скрипкина. Вокруг них постоянно кипели какие-то театральные страсти, они вечно ссорились со всеми вокруг, например, вдруг заявляли, что дружат только с такими-то художниками, а со всеми остальными вообще не разговаривают. В середине того лета выяснилось, что Роналд Фельдман берет их к себе в галерею, и их самолюбие разрослось до невероятных размеров. Работы «Перцев» были в традиции Монастырского, там было много таблиц и графиков, часто эти таблицы были нарисованы поверх самых обычных предметов, что придавало им несколько сюрреалистический вид. Банка с консервированным горошком, который вечно едят в Москве, была до половины разрисована какими-то математическими и химическими таблицами, но смысл их был неясен, потому что в разных местах они были деформированы, плохо видны или наслаивались друг на друга. Работы «Медгерменевтики» были менее продуманны, чем работы «Перцев», но глубже и забавней. Сергей Ануфриев, Павел Пепперштейн и Юрий Лейдерман по-прежнему генерировали тексты для просвещения друг друга, записывали на магнитофон интервью и оттачивали свое ораторское мастерство. Произошло некоторое смещение ролей: если раньше, казалось, все зависят от Ануфриева, от его энергии, то теперь нужны были общие усилия остальных, чтобы зарядить Сергея энергией. Пепперштейн превратил себя в некую новую версию Андрея Монастырского и стал серьезным, экстравагантным, легко владеющим помпезной риторикой гения. Работы их были настолько переполнены ссылками на самих себя, что описывать их бесполезно, но художники-авангардисты обычно говорили людям с Запада, что это очень интересно, а потом с ухмылкой наблюдали, как те отчаянно пытаются догадаться, что все это значит.

Самым большим художественным открытием оказалась Лариса. Еще год назад она была просто «Костина жена», которая время от времени мастерила какие-то фигурки из глины, но пока мужчины были на Западе, она начала работать более серьезно и стала, говоря ее собственными словами, «очень прекрасной художницей», не хуже любого другого. Ее крупные работы как бы подражали китчевым деталям коммунистической пропаганды: для одной большой серии она скопировала на плюшевые ковры с пасущимися оленями, которые ее мама купила в Одессе, идеализированные силуэты атлетов, какие обычно изображают на советских спортивных наградах. Остроумие ее работ, их изобретательность и замечательный юмор уравновешивались ее огромной серьезностью. Никто в Москве в то лето не работал так настойчиво и так продуктивно, как Лариса Звездочетова, единственная из всех художников своего круга, которой еще только предстояло увидеть Запад.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Майкл Муркок - Спящая волшебница / The Sleeping Sorceress [= Участь Белого Волка, Рыцарь Хаоса, The Vanishing Tower]](/books/137758/majkl-murkok-spyachaya-volshebnica-the-sleeping-sorc.webp)

![Генри Каттнер - Очи Тхара [The Eyes of Thar]](/books/1098686/genri-kattner-ochi-thara-the-eyes-of-thar.webp)