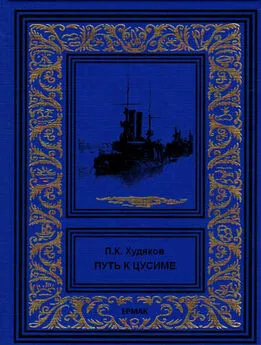

Дмитрий Павлов - На пути к Цусиме

- Название:На пути к Цусиме

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-5516-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Павлов - На пути к Цусиме краткое содержание

Полугодовой поход 2‑й Тихоокеанской эскадры под командованием вице-адмирала З.П. Рожественского из европейских вод на Дальний Восток явился одним из славных и героических событий Русско-японской войны 1904—1905 гг., а ее охрана стала самой масштабной, продолжительной и дорогостоящей операцией российской контрразведки этих лет. Однако военные историки, а также специалисты по истории отечественной военной, военно-политической и внешней разведки вспоминают о беспримерном походе Тихоокеанской эскадры и, особенно, об усилиях по ее охране редко и неохотно. Книга историка Д.Б. Павлова подробно, на основе множества архивных документов, рассказывает об этом героическом эпизоде в истории русского флота.

На пути к Цусиме - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С апреля 1905 г. по просьбе морского ведомства и «в видах избежания потери времени» Павлов стал ежедневно телеграфировать князю Ливену сведения о движении кораблей японского военного флота, добытые его наблюдательной службой на море [325]. Ливен, в свою очередь, немедленно направлял полученные депеши Рожественскому с нарочным судном. Тогда же из Шанхая в распоряжение Ливена был отправлен пароход «Леди Митчел». По пути в Сайгон по заданию Павлова «верные» шкиперы — француз Тоаи норвежец Гундерсен — осмотрели западный берег Формозы и Пескадорские острова, где, по предположениям разведки, могли укрываться японские военные суда. Обо всех этих перемещениях и полученных результатах Павлов телеграфировал Ламздорфу. Министр тут же докладывал их императору, а тот накладывал стандартную резолюцию: «Правильно». Установленный плотный контроль выявил целый ряд пунктов скопления и особой активности японских военных в южном Китае, Индокитае, Индонезии и на Малайском архипелаге. Наблюдательная секретная служба вскоре пришла к выводу, что индонезийские проливы русская эскадра пройдет без осложнений. Независимо от агентуры Павлова об этом же в декабре 1904 г. из Батавии Рожественскому на борт «Князя Суворова» телеграфировал капитан 2–го ранга Полис.

Александр Клементьевич Полис был послан в Индонезию самим адмиралом Рожественским еще в августе 1904 г. для выполнения особого задания Главного морского штаба, которое было подкреплено секретным повелением императора. Его главная задача заключалась в создании на территории Индонезии сети угольных складов для снабжения кораблей эскадры после пересечения ею Индийского океана. Попутно Полису надлежало следить за всеми передвижениями японцев в своем районе. Выбор на этого офицера пал не случайно. Тогдашняя Батавия была голландской колонией, а Полис, с 1899 по 1902 гг. прослуживший военно–морским атташе в Нидерландах, Германии, Дании, Швеции и Норвегии, свободно говорил на нескольких европейских языках, по внешним данным вполне походил на подданного любой из этих стран и имел опыт агентурной работы. В Индонезии он жил в строжайшем инкогнито (в первое время о цели его приезда не подозревал даже тамошний российский внештатный консул) и в своей работе опирался на собственную секретную агентуру, местного русского консула, а также на негласное содействие голландских колониальных властей [326]. В начале декабря 1904 г. Павлов перебазировал коллежского асессора Кристи в Индонезию, и в его лице Полис неожиданно для самого себя приобрел надежного и опытного помощника. Посылку своих агентов в Индонезию Морское ведомство и МИД не согласовали, и о существовании друг друга Кристи и Полис узнали только на месте, да и то не сразу. По их обоюдной просьбе («наблюдение за японцами на суше неважно, плавание же по побережьям может дать кое‑что», — писали они в Шанхай [327]), Павлов с помощью консула Бологовского зафрахтовал в Гонконге небольшой пароход «Шахзада», который был передан в их распоряжение. Его крейсерство в индонезийских водах продолжалось до конца апреля 1904 г.

В те же апрельские, самые жгучие дни ожидания эскадры Рожественского, в «шанхайской агентуре» родился план лишить японский флот на Формозе связи со своим командованием, перерезав подводные телеграфные кабели (один из них, японский, шел с Формозы в Нагасаки, второй, китайский, — на континент, в Фучжоу). Расчет был верный — этой линией японские военные пользовались чрезвычайно активно, пропустив через нее за время войны более тысячи телеграмм [328], а Формоза в ожидании русской эскадры была превращена в главную базу японского военного флота. В середине апреля этот план получил одобрение главнокомандующего, Павлов купил пароход «Эльдорадо», нанял техников–датчан и приготовил все необходимое оборудование. Операцию было решено произвести в период с 27 апреля до 7 мая [329]. Однако осуществить ее так и не удалось — ее классически «заволокитили» [330], время ушло, и надобность в ней отпала. Датчанам пришлось заплатить большую неустойку.

После того как армада Рожественского благополучно, как и ожидалось, миновала индонезийские «узкости», наблюдательная служба здесь была свернута. Кристи вернулся в Шанхай, а Полис присоединился к эскадре, 10 мая перейдя на борт эскадренного броненосца «Александр III» в Сайгоне, куда он вместе с лейтенантом Мисниковым, по приказанию Рожественского, прибыл с эскадрой Н. И. Небогатова. С именем броненосца «Александр III», — пишет Новиков, — связаны «наиболее жуткие воспоминания» о цусимском бое 14(27) мая: «После того как эскадра лишилась адмирала, он стал во главе боевой колонны и повел ее дальше. На этот броненосец обрушился весь огонь двенадцати японских кораблей. А он, приняв на себя всю тяжесть артиллерийского удара, ценою своей гибели спасал остальные наши суда» [331]. Шквальный четырехчасовой огонь японского флота нанес броненосцу такие повреждения, что в 6.30 вечера он неожиданно опрокинулся и быстро затонул. Вместе с ним погиб почти весь его экипаж — 836 человек. Среди четырех спасшихся офицеров «Александра III» капитан 2–го ранга А. К. Полис не значился. В общей сложности в ходе этого сражения Россия, потеряв 22 боевых корабля, включая 8 броненосцев и 5 крейсеров, окончательно лишилась своего Тихоокеанского флота; более трех тысяч моряков были взяты в плен. Японский адмирал Того в этом бою потерял три миноносца; его людские потери составили всего 537 человек (по другим данным — около 700 человек), 424 из которых были ранены [332].

О цусимской катастрофе Николай II узнал в Гатчине на пикнике по случаю девятой годовщины своей коронации — эту трагическую весть принес курьер Морского министерства. «Если бы я был на месте Ники, — вспоминал впоследствии очевидец, великий князь Александр Михайлович, — то немедленно отрекся от престола. В цусимском поражении он не мог винить никого, кроме самого себя. Он должен был бы признать, что у него недоставало решимости осознать все неизбежные последствия этого самого позорного в истории России поражения. Государь ничего не сказал по своему обыкновению. Только смертельно побледнел и закурил папиросу» [333]. «Вопрос с флотом покончен, — прокомментировал ситуацию после Цусимы управляющий Морским министерством Бирилев в разговоре с Витте. — Япония является хозяином вод Дальнего Востока» [334].

Западная печать оценила цусимскую победу Хэйхатиро Того как «самое знаменательное событие не только в военно–морских анналах, ной в истории всего мира»; «Япония уже выиграла эту войну». Впрочем, та же американская газета (Sun) задавалась и тревожным вопросом: «А как насчет нас самих? Морское сражение минувших субботы и воскресенья может изменить весь ход развития цивилизации XX века» [335].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: