Владимир Соколов - Огнепоклонники

- Название:Огнепоклонники

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Политехника

- Год:1996

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:ISBN 5-7325-0089-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Соколов - Огнепоклонники краткое содержание

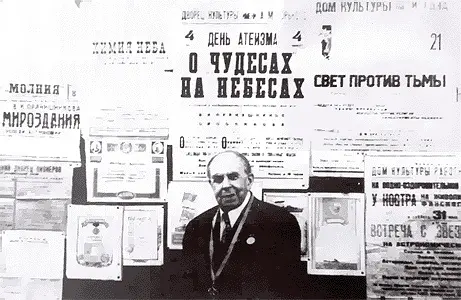

Эта книжка — короткий рассказ о людях, чьи судьбы связаны с историей ракетной техники текущего тысячелетия, главным образом о тех, кто на берегах Невы в тридцатые годы нашего века закладывал основы советского ракетостроения. С этими людьми автору посчастливилось сотрудничать в разработке и испытаниях уникальных ракетных двигателей. Вы не найдете здесь описаний ракет, ибо им посвящено достаточно много книг. По той же причине автор счел возможным лишь вскользь упомянуть о последующем поколении творцов советской ракетнокосмической техники.

Эта скромная по объему книга вобрала в себя факты, рассеянные в обширной специальной и мемуарной литературе. (Список, приведенный в конце книги, далеко не полон.) Использовались и первичные документы, хранящиеся в архиве Музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, а также в Центральном архиве Военно-морского флота СССР. Автор надеется, что эта книжка может оказаться полезной для сотрудников многочисленных музеев ракетостроения и космической техники и считает приятным долгом выразить искреннюю благодарность за добрые советы рецензенту книжки А. И. Белякову.

Огнепоклонники - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А 23 августа 1941 г. в 21 час 30 минут прозвучал первый залп «катюш» на Ленинградском фронте, под Кингисеппом. Первая реактивная батарея под командованием П. И. Дегтярева прибыла в Ленинград в августе 1941 г. Эффективность действия «эрэсов» побудила верховное командование к созданию более крупных подразделений. Так, в октябре 1941 г. был сформирован первый на Ленинградском фронте полк реактивной артиллерии, использовавшей снаряды М-13, командование полком было возложено на выпускника 2-го Ленинградского артиллерийского училища И. А. Потифорова. К концу Великой Отечественной войны на ее фронтах наносили огневые удары по фашистам уже более десяти тысяч «катюш», выпустившие около 12 миллионов ракетных снарядов разных калибров.

Однако вернемся в 30-е годы. До сих пор речь шла о событиях, в которых автор не принимал личного участия и которым не был свидетелем. Переходя же к описанию работ ГДЛ в ее «звездные годы», автор не может удержаться от личных воспоминаний. Поэтому некоторый субъективизм естественен, как и замена слова «автор» личным местоимением. Итак, как же случилось, что я оказался в ту пору среди людей, одержимых ракетным делом, зачинателей его в Ленинграде?

В начале 1933 г. я был демобилизован из РККА, где пребывал на строевой службе, и вернулся в свой родной Ленинград, с которым была связана моя гражданская работа специалиста по технике высоких напряжений.

В городе царила безработица.

Возвращаться на старое место дежурного инженера в сети «Ленэнерго» не хотелось, это была нудная работа. Во время дежурства, бывало, молишь судьбу: «Ну, пошли мне хоть какую-нибудь аварию!» Ведь только тогда и начиналась настоящая инженерная работа.

Предложения, исходившие от Комиссии по устройству на работу начсостава запаса Ленгорисполкома, были неприемлемы по этическим соображениям: они влекли за собой увольнение людей с места, на которое давалось направление.

Но вот однажды пришло приглашение в высоковольтную лабораторию завода «Пролетарий» (ныне НПО «Электрокерамика»). Директор посулил поручить мне сооружение импульсного генератора напряжением два миллиона вольт. Такого не было даже у академика А. Ф. Иоффе, в его знаменитом «физтехе». Ясно, что я немедленно и с восторгом «клюнул» на это предложение. Однако оно оказалось блефом. Лаборатория была одним из придатков заводского отдела технического контроля, где проводились скучнейшие испытания «на пробой» производимой заводом продукции — высоковольтных изоляторов. А уйти с завода было невозможно, так как в ту пору самовольный уход с работы карался беспощадно, вплоть до тюремного заключения.

К неожиданной моей радости, как-то отдел кадров уведомил, что я уволен с завода. Объяснение содержалось в письме [1] Ныне этот документ экспонируется в музее ГДЛ.

на имя директора:

Прошу освободить сотрудника Вашего завода т. Соколова Владислава Сергеевича для работы его в Газодинамической лаборатории Управления военных изобретений начальника вооружений РККА по особому заданию.

Начальник ГДЛ И. Клейменов Начальник 2 отдела В. ГлушкоДиректор, естественно, наложил резолюцию: Освободить и дать перевод.

Вскоре я получил предписание явиться в заданные время и место для определения моей дальнейшей судьбы. Как человек, еще не снявший воинских доспехов, я обратился за разъяснениями в военкомат, где мне сообщили, что в случае неповиновения я буду снова мобилизован. Пришлось подчиниться. Так состоялась моя первая встреча с начальником 2-го отдела ГДЛ (впоследствии академиком и основоположником советского ракетного двигателестроения) Валентином Петровичем Глушко.

Передо мной предстал обаятельный молодой человек, как выяснилось, почти сверстник (ему шел 21-й год), чем-то внешне напоминавший гоголевского Левко. Он возглавлял в ГДЛ отдел электрических и жидкостных ракет.

Глушко предложил мне «кота в мешке» — работу, о которой не мог ничего сказать до оформления. Я, естественно, отказался. Но Глушко был непреклонен. Выяснилось, что он знает обо мне гораздо больше, чем можно было предположить. В конце концов, он сказал: «Соглашайтесь! Я обещаю, что работа будет Вам по сердцу». От Глушко исходило такое доверительное обаяние, что я сдался. И, как выяснилось, не прогадал.

Путь, приведший Глушко в ГДЛ, был необычным. Он родился 2 сентября 1908 г. в Одессе на Ольгиевской улице в доме № 10, около которого теперь стоит его бронзовый бюст. Исключительная любознательность юного Глушко поощрялась его отцом. Школяр стал своим человеком в Одесской народной астрономической обсерватории. Наступило противостояние Марса. Глушко часами просиживал у телескопа, делая зарисовки. Результаты этой работы и других астрономических наблюдений юноши настолько заинтересовали местных астрономов, что он был принят в члены РОЛМ — РОССИЙСКОГО общества любителей мироведения. Такого молодого сотрудника это солидное научное учреждение еще не имело. Своему увлечению астрономией Глушко не изменял в течение всей жисни. Подобная целеустремленность — черта очень одаренных людей. Глушко поступил на физико-математический факультет Ленинградского Государственного университета, чему способствовало знакомство с двумя замечательными людьми. Первым из них был талантливый популяризатор астрономических проблем Василий Иосифович Прянишников, приехавший в Одессу читать лекции по межпланетным путешествиям. К нему юный Глушко обратился с просьбой помочь получить наилучшее образование в этой области, которой он уже тогда решил посвятить свою жизнь. (Позднее с такой же просьбой он обратился и к К. Э. Циолковскому.) Прянишников рассказал о встрече бывшему народовольцу Николаю Александровичу Морозову (1854–1946), ведавшему тогда в Ленинграде вопросами науки, и Глушко получил путевку в ЛГУ.

Третья глава дипломной работы Глушко называлась «Металл как взрывчатое вещество». Это обстоятельство имело особое значение для биографии Глушко и для ракетного двигателестроения.

Глушко развил идею американского астрофизика Андерсона о лабораторном моделировании звездных температур, изложенную последним в январском номере «Астрофизического журнала» (США) за 1920 г.

Экспериментальная установка Андерсона представляла собой высоковольтный импульсный контур, состоящий из источника питания переменного тока, выпрямителя, шарового дозатора энергии разряда конденсаторов для испытуемого материала. При падении на последний высоковольтной волны с крутым фронтом в несколько микросекунд токопроводящий испытуемый материал практически мгновенно испаряется, минуя жидкую фазу. Эти пары, температура которых достигала, по Андерсону, 313000 °C, распространяются в воздухе со скростью около 3300 м/с, а при взрыве внутри насадки с открытыми торцами — 4500 м/с. На это обстоятельство и обратил внимание Глушко.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: