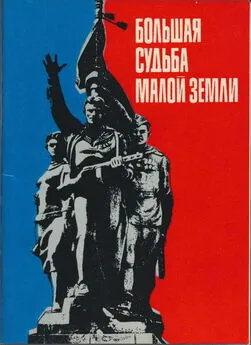

Придиус Ефимович - Большая судьба Малой земли

- Название:Большая судьба Малой земли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Краснодарское книжное издательство

- Год:1978

- Город:Краснодар

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Придиус Ефимович - Большая судьба Малой земли краткое содержание

Повсюду в стране — на рабочих собраниях, конференциях, партийных активах — прошло обсуждение книг Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева «Малая земля» и «Возрождение». Советские люди оценивают эти произведения высокой документалистики как замечательный вклад в литературу о ратном и трудовом героизме нашего народа.

С живейшим интересом встретили воспоминания товарища Л. И. Брежнева и кубанцы. В основу предлагаемой читателю книги положены материалы краевой конференции, посвященной фронтовым воспоминаниям Леонида Ильича Брежнева «Малая земля». События, о которых они повествуют, происходили на героическом Черноморье, на кубанской земле.

Большая судьба Малой земли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Могучая многометровая фигура Неизвестного матроса вобрала в себя, кажется, всю силу и лихой, неудержимый порыв моряков Черноморского флота. Нередко у этого памятника можно увидеть большого роста и крепкого телосложения человека, на груди которого сияют многие правительственные награды. Это легендарный разведчик Малой земли матрос Владимир Кайда. Народная молва говорит, что это с него лепил скульптор богатырскую фигуру, поднятую на пьедестал.

Народ хочет видеть живые образы бессмертия, слышать их голоса. Как самых дорогих гостей, встречает Новороссийск бывших бойцов и командиров 18–й армии, армии–освободительницы. Имена героев носят улицы, школы и пионерские дружины, на многих зданиях установлены мемориальные доски.

Хочу обратить внимание читателя на мысль, которая проходит красной нитью через воспоминания «Малая земля». Эта мысль концентрирует в себе одну из важнейших особенностей Великой Отечественной войны. Речь идет о единстве фронта и тыла, армии и народа. Речь идет о единстве, которое стало фундаментом добытой в боях и выстраданной в тылу победы. Вспомните, в частности, как автор рассказывает о движении армии на Запад, о том, как однажды ночью миновали станцию Баглей — это всего шесть километров от Днепродзержинска.

«Вот я и вернулся в родные места, — — пишет автор. — Вы–шел из вагона, было ветрено, холодно, вокруг не видно ни зги. Я вглядывался в темноту, показалось, что пахнуло дымком родной «Дзержинки» — завода, где работал отец, где и я начинал, был кочегаром, потом инженером силового цеха. И так потянуло туда, захотелось заглянуть хотя бы на день, на час, на несколько минут…»

Какое светлое, сильное, понятное чувство! Да, это видишь наяву, это хорошо представляешь: сын рабочего с «Дзержинки», плоть от плоти народа, одетый в военную форму, чуть взгрустнул холодной ветреной ночью на станции, от которой до дома рукой подать. А надо двигаться дальше, война не ждет… У какого фронтовика — и не только фронтовика — не защемит сердце от этих слов, не вспыхнут добрые и высокие чувства?

Фронт думал о доме и тыле, тыл думал о фронте. У нас на Кубани живет и работает директором совхоза «Геленджик» Герой Социалистического Труда Р. И. Никольская. В те далекие годы молодая женщина трудилась на Геленджикском хлебозаводе. Выпекала для фронта хлеб. Каждые сутки она и ее подруги поставляли солдатам и морякам по 40 тонн свежего, еще теплого хлеба.

«Трудились. в две смены, — вспоминает она. — По двенадцать часов каждая. Отдыхали обычно на мешках, где‑нибудь возле печей. Помню, с каким трепетом мы готовили хлеб для отправки на героическую Малую землю. Укладывали его в мешки и крепко завязывали их.

Бывало и такое, что мешки нам возвращали с мокрым, раскисшим хлебом. И мы, женщины, всхлипывая, перетирали буханки.

Суровый старшина тогда подшучивал над нами:

— Э, девчата, хлеб и так стал солоноватым от морской воды, а вы его еще подсаливаете слезами. Отставить слезы! Хай фашисты плачут!

Как величайшую святыню я храню памятный знак «Ветеран Краснознаменного Черноморского флота», которым недавно наградило меня командование флота за этот хлеб — солоноватый, грубый военный хлеб».

Эту цитату из воспоминаний Р. И. Никольской, опубликованных в альманахе «Кубань», я привожу для того, чтобы подчеркнуть: сердца рядовых тружеников в прифронтовом Геленджике и начальника политотдела армии бились, как говорят, в унисон.

Непобедима армия — плоть от плоти трудового народа.

Непобедим народ, создавший такую армию и вооруживший ее всем необходимым для защиты бесценных завоеваний Великого Октября.

О подвиге тыла хорошо сказал Леонид Ильич в одном из своих выступлений.

«…Труженики тыла делали все, — говорил он, — чтобы дать армии совершенное оружие, чтобы одеть, обуть и накормить солдат, обеспечить бесперебойную работу всего народного хозяйства. Во время войны трудились так, что казалось, нет предела человеческим возможностям. И особо хочется сказать о наших замечательных женщинах, которые взяли на себя львиную долю работы мужчин, ушедших на фронт».

А как не сказать в этой связи о том, как много сделали для победы два прифронтовых кубанских города — Геленджик и Туапсе! Надежным тылом, целительной здравницей для защитников города–героя Новороссийска и всех участников великой битвы за Кавказ назвал Леонид Ильич Брежнев наш замечательный город Сочи и прославленные города и курорты Советской Грузии. Как известно, только в санаториях и домах отдыха Сочи восстановили свое здоровье около полумиллиона раненых бойцов. Да, это был настоящий, длившийся четыре года подвиг во имя жизни!

Большое впечатление на читателя производит и то место воспоминаний, где рассказывается о верной дочери Родины Марии Педенко, не пощадившей во имя Отчизны ни своей юности, ни самой жизни. На Малую землю, подчеркивает автор, Мария Педенко попросилась сама. Была в десанте с первых дней высадки. Под огнем выносила раненых, а в минуты затишья проводила беседы, пробегала от окопа к окопу с газетами, конвертами, бумагой, читала стихи. Ее знали и любили все малоземельцы, считали одним из лучших агитаторов. Ею была придумана рукописная газета «Полундра», она даже ухитрялась издавать ее в нескольких экземплярах, и бойцы зачитывали эти листки до дыр. А если учесть, как важно было для солдат меткое слово, сказанное своим, доморощенным поэтом, или рисунок в скромном «Боевом листке», можно в полной мере оценить подвижнический труд на войне скромной девушки Марии…

«Вспоминая этого прекрасного человека, — заключает Леонид Ильич, — я думаю о многих других дочерях нашей Родины, разделявших с мужчинами все тяготы войны. Для меня их образ стал олицетворением величия советской женщины».

Нельзя не присоединиться всем сердцем к высокой оценке, данной подвигу советских женщин в годы Великой Отечественной войны, нельзя не увидеть в этой беглой портретной зарисовке бойца Марии очерк крупного народного характера.

И как не вспомнить о другом характере, другой женщине и другом подвиге, каждодневно вершившемся на кубанской земле! Я имею в виду беспримерный гражданский подвиг русской женщины–крестьянки Епистинии Федоровны Степановой. Нет на Кубани человека, который не слышал бы это имя и не склонял бы голову перед памятью Матери. Думается, нет и во всей стране: Указ о награждении Епистинии Федоровны орденом Отечественной войны I степени, подписанный Леонидом Ильичом Брежневым, был опубликован в центральной и местной печати.

Весть о единственной на земном шаре матери, девять сыновей которой отдали жизни за свою Родину, облетела мир. Мать-крестьянка, воплотившая в себе лучшие нравственные черты нашего народа, олицетворяет собой образ русской женщины, образ всей Советской Родины — гуманной и мужественной, приветливой с друзьями и суровой с врагом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Василий Журавский - Большая судьба [Болгарские очерки и рассказы]](/books/1070039/vasilij-zhuravskij-bolshaya-sudba-bolgarskie-ocherk.webp)