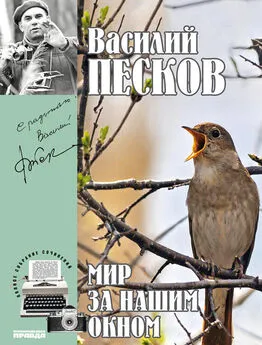

Василий Песков - Окно в природу-2003

- Название:Окно в природу-2003

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Песков - Окно в природу-2003 краткое содержание

Окно в природу-2003 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Внимание почитателей к Василию Михайловичу постоянно.

- Однажды в заметке, размышляя о поэтичной сущности некоторых вещей, я обронил слово «барометр». И вдруг посылка с подарком. Потом еще. Получил восемнадцать барометров! Раздал друзьям. Но три оставил себе на память. Один - от капитана атомного ледокола, другой - от охотников с Вятки. Встаю иногда утром с головной болью, чувствую, с атмосферой что-то происходит. Стукаю пальцем по барометру - стрелка дрогнула. «Ага, говорю. А я это раньше узнал».

Не любить и не восхищаться талантом Василия Михайловича невозможно. За несколько минут этот человек становится близким. И в этом, наверное, его умение рассказывать обо всем тепло и сердечно.

- Василий Михайлович, а вот Лыковы... Часто бываете у Агафьи?

- К Лыковым я езжу уже двадцать лет. Раньше бывал в год два-три раза. Последнее время чаще всего - один раз. Трудно стало в «Таежный тупик» добираться. Всегда ищешь редкого теперь попутного вертолета. А недавно из «Тупика», смешно сказать, позвонили. Добрался туда мой приятель: «Звоню тебе по спутниковому телефону от Агафьи». - «Ну дай ей трубку». - «Она не берет, боится, что грех». - «Пусть что-нибудь скажет в трубку». И слышу вдруг очень знакомый голос: «Василий, приезжай! Привези кота и сеть».

Вот и все. Василий Михайлович сказал: «До свидания». Он спешил куда-то на Север. Уже не в шапке, а в знакомой всем кепке.

Бёхово на Оке.

Когда плывешь вниз по Оке из Калуги, уже от Тарусы на правом берегу видишь церквушку и не можешь глаз оторвать - так уместно она стоит, «перекликаясь» с зеленью, небом, рекою внизу. И это на взгляд стороннего человека. А как, представляю, дорого это место для тех, кто тут родился и вырос.

Чувство Родины - важнейшее чувство для каждого человека. У взрослого это чувство подобно большой реке. Но есть у каждой реки исток, маленький ключик, с которого все начинается. В детстве человека это могла быть речка, текущая в ивняках по степи, зеленый косогор за селом с березами и пешеходной тропинкой. Это могла быть лесная опушка с выступающей в поле грушей, запущенный сад за околицей, овраг с душистыми травами и холодным ключом на дне. Это могли быть копны сена за огородом и сельский пруд. Перечислять можно до бесконечности.

Доказано, птицы в первом полете запечатляют место, где родились. И поразительно: это место они находят, возвращаясь с дальних зимовок. То же и у людей. Чувство Родины непременно связано с тем, что запомнилось с детства. К этому месту тянет, часто его вспоминаешь. Живописный пейзаж, оставшийся в памяти, является важной ценностью из многих ценностей жизни. Замечено это давно. Великий русский педагог Ушинский уделял огромное внимание воспитательной силе природы, воздействию пейзажа на формирование человека. «Зовите меня варваром в педагогике, но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такое громадное влияние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога».

Это хорошо понимал и Константин Симонов, обращаясь к лучшему в человеке в страшном 41-м году: «Но в час, когда последняя граната/ Уже занесена в твоей руке,/ И в краткий миг припомнить разом надо/ Все, что у нас осталось вдалеке./ Ты вспоминаешь не страну большую,/ Какую ты изъездил и узнал./ Ты вспоминаешь родину - такую,/ Какой ее ты в детстве увидал./ Клочок земли, припавший к трем березам,/ Далекую дорогу за леском,/ Речонку со скрипучим перевозом,/ Песчаный берег с низким ивняком». Именно такие стихи работали в дни войны! Я помню, осенью в 42-м году молодой лейтенант читал их в облетевшем нашем саду двум десяткам солдат. Мы, ребятишки, как воробьи, сидели тут же. И помню, меня, двенадцатилетнего, это чтение взволновало. Я робко попросил у лейтенанта тетрадку - переписать стих. Лейтенант, тоже взволнованный чтением, внимательно на меня посмотрел и вырвал листок из тетради: «На! Я стихи эти знаю на память».

Недавно, вспоминая, что давно уже не был в Третьяковке, я поехал в знаменитый музей специально - постоять у пейзажных полотен. И обнаружил вдруг то, что многим давно известно. В русском изобразительном искусстве пейзажа долго не существовало: лики святых, портреты вельмож - на досках и холстах... Значит ли это, что в жизни картины природы не волновали людей? Волновали! Судя по раскопанным стоянкам, люди селились в живописных местах. У археологов есть даже принцип: окинув взглядом ландшафт, почти безошибочно сказать, могло или не могло тут быть поселенье. Летописи тоже свидетельствуют: древние хорошо понимали красоту природы. «Красна ты, земля Володимирская!» А церковь Покрова на Нерли близ Владимира (XII век)! Этот шедевр зодчества особенно впечатляет потому, что изначально вписан в живописный пейзаж и образует с ним единое целое.

Постепенно у художников появляются полотна с пейзажами. Но любопытно, что видим мы поначалу не образы русской природы, а что-то «голландское», романтическое - таинственные древеса, клубы розовых облаков. И вдруг останавливаешься у небольшого скромного полотна с названьем «Грачи прилетели». Ничего особенного: рощица молодых берез, церквушка, последний снег и грачи. Все просто, но глаз невозможно оторвать - так дорога, узнаваема каждому эта картина русской природы.

Пейзажная русская живопись начинается с саврасовских «Грачей». Далее наблюдаем волну живописцев: Шишкин, Куинджи, Васильев, Остроухов, Нестеров, Айвазовский, Левитан, Поленов, Рылов, Юон, Ромадин, Нисский. И какие шедевры искусства оставил после себя этот ряд живописцев. Присев на скамейку - в музеях, по понятным причинам, устаешь очень быстро, - я подумал: если б сказали мне, куда-нибудь уезжавшему, улетавшему надолго, взять всего лишь две картины с собой, что бы я выбрал? Я выбрал бы «Март» и «Золотую осень» Левитана. С поразительной проникновенностью запечатлена в них русская природа, ее переменчивость по временам года.

А о том, как влияет на человека деревенский пейзаж, можно судить по судьбе Пушкина. Юность поэта прошла в Царском Селе, где весь зеленый мир был подстрижен на версальский манер. Из впечатлений от этой природы не могло родиться чудо, где «леший бродит, русалка на ветвях сидит». Все поправила ставшая благодатной ссылка в Михайловское. Тут поэт увидел и почувствовал подлинную красоту русской природы. И так же почувствовал ее Лермонтов: «Люблю дымок спаленной жнивы,/ В степи ночующий обоз/ И на холме средь желтой нивы/ Чету белеющих берез».

Есть среди русской природы места, открытые живописцами, куда уже десятилетиями ездят, как в Мекку, художники и все, кому дороги на холстах запечатленные эти места. Два таких места я хорошо знаю. Одно на Волге - городок с названьем Плёс, зеленые кручи которого покорили Левитана; тут были написаны несколько лучших его полотен. Другое место прославлено Поленовым. Плыл он из Серпухова на пароходе и как раз вот тут, где снята белая эта церковка, очарованный буграми и живописным изгибом Оки, решил на берег сойти. И так сложилось, «сошел на всю жизнь» - построил тут дом, насадил лес, выстроил церковь. К счастью, и поныне это место волнует всех, сюда приезжающих.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: