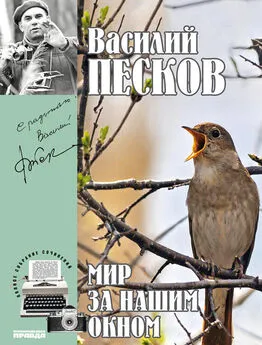

Василий Песков - Окно в природу-2002

- Название:Окно в природу-2002

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Песков - Окно в природу-2002 краткое содержание

Окно в природу-2002 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

СЕГОДНЯ преобладает охота на животных без пролития крови — с фото- и кинокамерами. На Земле есть несколько мест, исключительно привлекательных для фотографов. Это Антарктида, с ее пингвинами, Аляска, где на порогах реки Макнейл собираются летом до шести десятков медведей половить рыбу, а зимой на другую речку слетаются сотни орлов-рыболовов. Комодо и соседние с ним острова — еще одна Мекка для охотников с фотокамерами. Но далеко в океане спрятаны острова, опасно и дорого к ним добираться. Это и помогло сохраниться жизни, характерной для Земли, десятки миллионов лет назад. Комодские драконы — подарок нам из фантастически далеких времен, когда на Земле еще не было не только людей, но и многих из ныне живущих птиц и зверей.

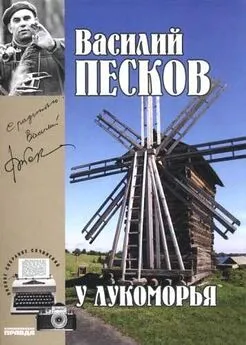

18.01.2002 —О мельницах

Лет тридцать назад написал я нечто вроде трактата о поэтической сущности некоторых окружающих нас вещей и построек. Перечислю по памяти: бинокль, компас, карта, лодка, парусник, лыжи, барометр, флюгер и много другого, связывающего человека с природой.

Особо было рассказано о ветряных и водяных мельницах, повсюду бывших непременной частью пейзажа и народного быта. И почти всюду они исчезли с приходом пара, а потом электричества. У нас в России ветряные мельницы, можно сказать, смела гражданская война. По кинохронике знаем: в них весело стреляли из пушек — хорошая мишень и «прошлое», с которым спешили расстаться. Один выстрел — и похожее на сказочную птицу деревянное сооружение разлеталось щепками. Повсеместно брошены, разрушены были и мельницы водяные. У нас на воронежской речке Усманке, по рассказам, было семь мельниц. Я ни одной не увидел.

Вспоминая рассказы отца о мельницах, о поэтическом мире около них, я этот мир хорошо себе представлял и в поездках по деревенским местам искал мельницы. Ветряные редко, но в шестидесятые годы еще сохранились — с десяток я успел сфотографировать. А водяные, сколько ни спрашивал, не сохранились нигде. «Живого мамонта ищешь», — сказал мой приятель.

И вдруг при случайной беседе в Брянске на вопрос: «Не сохранилась ли в ваших дебрях где-нибудь мельница?» — мне ответили: «Сохранилась. Работает!» В тот же час я поехал к Трубчевску, вблизи которого обретался еще живой «мамонт», и увидел то, что слышал ранее от отца, — шумела вода, крутились два мельничных колеса, плавали на воде гуси, ребятишки сидели у мельницы с удочками, а обсыпанный мукой мельник говорил с мужиками возле телег, груженных пшеницей. Это был счастливый день в моей жизни. Я отказался ехать в Трубчевск в гостиницу и попросился заночевать на мельнице. Соорудили постель на сене, но спать не пришлось. Всю короткую летнюю ночь под шум воды с мельником мы говорили.

Очерк «Ночлег на мельнице», опубликованный в «Комсомолке», с тех пор перепечатали не менее двадцати различных изданий — так велик интерес у людей к мукомольным постройкам, служившим людям многие сотни лет. От читателей я получил много писем и понял: я не единственный, в ком пробудили хорошие чувства рассказы отцов и дедов.

Одно письмо пришло с Псковщины из Михайловского от Семена Степановича Гейченко. Много всего повидавший хранитель пушкинских мест, оказывается, помнил неприхотливый «трактат» о поэтической сущности вещей и построек, меня хвалил и сообщал, что решил немедленно восстановить ветряк возле Михайловского. «Это сразу придаст пейзажу особенное звучанье». Далее Семен Степанович писал, что к маю ветряк построят и он об этом меня известит. И телеграмма пришла. Я немедля поехал в Михайловское и чуть не заплакал от радости, увидев с горки от дома Пушкина долину Сороти и ветрячок, в самом деле преобразивший пейзаж, как бы вернувший холмы над речкой во времена Пушкина. Кто был в Михайловском, подтвердит мои впечатления.

А потом пришел конверт из Республики Марий Эл. Администратор Сернурского района Анатолий Алексеевич Максимов писал: «Я так же, как вы, человек деревенский и «тронут» мельницами… Начнем строительство в деревне Марисала. Заранее приглашаем к мельнику на блины».

И построили мельницу! И поехал я на блины.

Все было, как в отцовских рассказах. Деревенька в двадцать дворов глядела в задумчивый пруд. По воде важно плавали гуси. Течение тянуло к плотине осенние листья. Речка с названьем Она, у которой приютилась деревня Марисала, худосочна — по ней лишь бумажный кораблик проплыл бы. Но плотина все преобразила — дикие утки прилетают сюда кормиться, летом увидел бы тут рыболовов, шумных купальщиков. Весь мир с водяным зеркалом, обрамленный березняком, ракитами, осокой и рогозом, оборудован, организован был мельницей.

— С приездом! Ждали. Рады все показать. Все в исправности, на ходу, — мельник аппетитно чихнул. — Везде мука: в носу, в ушах, пиджак вот, как у Деда Мороза, — с небрежной гордостью давал понять человек, что дело свое он любит, что знает цену ему. — Это вот, как теперь говорят, «офис», — улыбнулся мельник, подойдя к избушке, похожей на деревенскую баньку. — Тут оформляю помол. Тут все, кто приедет, могут посидеть, подождать, спрятаться от дождя, само собой, языком помолоть. А хочешь в карты или там в домино — пожалуйста. Не разрешаю только являться с бутылкой, мельница — дело серьезное.

Восстановление мельницы замышлялось вначале как создание памятника народного быта и как объекта, облагораживающего деревню. Но вышло так, что в первую очередь она стала экономически важной постройкой для целой округи. Не требует мельница ни солярки, ни пара, ни электричества. Мелет зимой и летом, ночью и днем…

Тут я коротко изложил то, что написано было в нашей газете семь лет назад. Звоню недавно марийцам: «Как мельница?» Ответ радостный: «Работает! Вовсю работает! И мельник жив-здоров, приспособляет к делу своего сына».

После рассказа о марийской водяной мельнице позвонил мне из усадьбы-музея «Поленово» внук знаменитого художника Федор Дмитриевич Поленов: «Василий Михайлович, мы тут возле Оки воодушевились восстановить мельницу. Она была когда-то в усадьбе».

С Федором Дмитриевичем съездили мы на Брянщину — поглядели, как работает мельница. Все обмерили, подсчитали, поговорили с плотниками… И пошло дело. Но тут Федор Дмитриевич попал в политику — сделался депутатом. Постройка мельницы затормозилась. А год назад хранитель дедовского наследства неожиданно скончался. Жена его Наталья Николаевна, как хороший музейщик и человек энергичный, вполне понимающий, какой замечательный экспонат появился бы в «Поленове», сказала: «Что Федя начал, обязательно доведем до конца. Мельница будет».

В памятном очерке о Дмитрии Федоровиче об этом я написал. И неожиданно получил письмо из Ясной Поляны. «В нашей усадьбе тоже была водяная мельница. Очень хотим восстановить. Посоветуйте, с чего начать…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: