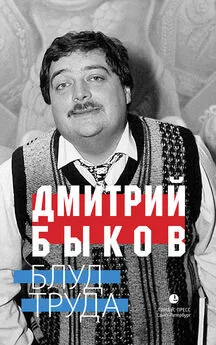

Дмитрий Быков - Блуд труда (сборник)

- Название:Блуд труда (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство К.Тублина («Лимбус Пресс»)a95f7158-2489-102b-9d2a-1f07c3bd69d8

- Год:2014

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-8370-0664-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Быков - Блуд труда (сборник) краткое содержание

Статьи известного публициста, поэта, прозаика Дмитрия Быкова неизменно вызывают критику как справа, так и слева – и делают тираж изданиям, в которых он печатается. Вне зависимости от политической и эстетической конъюнктуры, он, будучи носителем здравого смысла, называет белое белым, а черное – черным, что бы по этому поводу ни говорили другие инстанции вкуса.

Собранное в этой книге – лучшее, что написал Быков о русской литературе, кино, политике, медиа, общественных спорах XX века. Перед нами авторская энциклопедия русской жизни, написанная блистательно талантливым человеком.

Блуд труда (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Никто никогда не рассказал бы, что делалось в том спецвагоне, если бы не зеки, которые все видели. Осужденный по фамилии Елин подтвердил, что над Сакалаускасом издевались страшно. В соседнем спецвагоне, который конвоировался тем же караулом, везли женщин. Они говорили Сакалаускасу: дай им сдачи! Эта подробность просочилась тогда даже в печать. Трижды судимый Евтухов сказал, что оцепенел от страха, глядя на тот беспредел, который творился с Сакалаускасом. “Даже среди рецидивистов и уголовников я не видел такого, как в караулах”, – сказал он. А это был не первый караул на его памяти, и все они мало чем отличались – разве тем, что над Сакалаускасом измывались особенно изобретательно.

Началось с того, что его сутки не меняли на посту (сами вместе с прапорщиком отдыхали); когда он пришел напомнить, что ему пора сменяться, – избили; когда он заснул на посту да так крепко, что не почувствовал, как стащили сапоги, – разбудили “велосипедом”, то есть засунули между пальцев ног бумагу и подожгли; очень смеялись. С обожженными ногами он отстоял еще сутки. Били. Еще было такое развлечение – заставляли рассказывать про девушку: “Девушка-то есть у тебя? Вот подушка, покажи, как ты с ней управляешься”. Мне про такое рассказывали. Но было ли это в данном конкретном случае – сказать не могу. Знаю только, что на четвертые сутки его, все это время не евшего и почти не спавшего, после очередных издевательств отправили мыть туалет; и им НЕ ПОНРАВИЛОСЬ, как он его вымыл.

Они очень любили чистоту, я так думаю.

Даже в тогдашней прессе (которая была много честнее сегодняшней) упомянули – правда, очень завуалированно – то, что произошло дальше. Двое снова отволокли Сакалаускаса в туалет, сунули головой в унитаз, сорвали штаны и изнасиловали.

Он потерял сознание и пришел в себя от того, что около его лица водили спичкой. “Сейчас ты все вымоешь, – сказали ему, – а потом сюда придут остальные. Через тебя пройдут все”.

Надо ли объяснять, какая жизнь ждала его после этого в части; выхода не было, ибо тех, кто бегал стучать к замполитам, презирали больше всех сами замполиты, и стучать было еще хуже, чем стать “опущенным”; впереди было еще несколько дней в дороге; по возвращении в часть все узнали бы, что с ним сделали; и вспомните, кроме того, что он был из дружной, любящей семьи, и от роду ему было восемнадцать лет.

Изнасиловали не его, не только его; чувство это помнит всякий, кому приходилось пройти через серьезное унижение. В твоем лице унижено все, что тебе дорого: ты не сумел этого защитить. Изнасиловали твою мать, твою девушку, твоего брата. В дерьмо окунули твою жизнь, твою любовь, твои книги. И ты позволил сделать все это с ними.

Может быть, вы поймете, почему Сакалаускас, когда он смог встать и двигаться, встал и из табельного оружия расстрелял прапорщика-начкара, с видимым одобрением наблюдавшего за всем происходившим в дороге; гражданского проводника, который ни во что не вмешивался, и шестерых своих мучителей.

Случилось это в Вологде, и как он добрался до Ленинграда – не расскажет никто. Там он двое суток скитался по городу, а остальное вам известно.

Повесть Юрия Полякова “Сто дней до приказа” – относительно честное, первое его произведение – была опубликована только в октябре 1987 года. До этого тема дедовщины на страницах отважной перестроечной прессы не поднималась. Военкомы и генералы, время от времени выступавшие в газетах, звезд ел и что-то типа того, что отголоски негативных явлений, бытующих на гражданке, проникают, конечно, в здоровое тело армии, в крепкий мужской коллектив, где больше всего не любят слюнтяев и маменькиных сынков… но в этом здоровом теле стоит такой крепкий дух, что негативные явления тотчас задыхаются. Поэтому в течение всего 1987 года о деле Сакалаускаса в газетах не было ни слова. Первой голос подала самая смелая тогда молодежная газета России, ленинградская “Смена”, в которой 13 апреля 1988 года появилось интервью военного прокурора Ленинградского военного округа полковника Олега Гаврилюка и начальника политотдела управления внутренних войск по Северо-Западу и Прибалтике генерал-майора Виктора Петрова. Тон этого интервью очень характерен для тех межеумочных времен: явное сочувствие к Сакалаускасу со стороны спрашивающего и тяжелозвонкое скаканье со стороны отвечающих. “Труднее всего в армии нытикам, хамелеонам, бездельникам, маменькиным сынкам!” – гремел Гаврилюк; мог бы и не греметь, поскольку все это пойло мы уже хлебали большою ложкой в военкоматах перед медкомиссией. Какого черта надо составлять армию как минимум наполовину из этих самых хамелеонов и маменькиных сынков, зачем грести в нее студентов и заведомо беспомощных интеллигентов, зачем ломать всех, кто сколько-нибудь отличается от окружающих, – все эти вопросы остались без ответа и сегодня, когда мы еще дальше от профессиональной армии и альтернативной службы, чем в 1987 году. Армия была универсальной мясорубкой, кузницей ничтожеств, где ломались все, кто был способен на сопротивление. Вот зачем она была нужна, а не для боеспособности: она поставляла этому государству идеальных граждан. Маменькины сынки тут были без надобности, потому что маменькины сынки составляют золотой фонд нации, ее интеллектуальное и культурное будущее; и именно те люди, которым труднее всего в замкнутом, голодном, люмпенизированном мужском коллективе, есть гордость и надежда любой страны. А Пушкин, любимец лицея? – спросят меня. А Толстой, любимец друзей-офицеров? Очень сомневаюсь, отвечу я, что Пушкин был бы любимцем своих крестьянских сверстников, а Толстой – кумиром солдатской казармы; в армии больше всего ненавидят интеллигенцию, а Сакалаускас принадлежал к ней.

Разумеется, тогдашние ленинградские солдаты (и я в их числе) знали о нем не из газет. Работал солдатский телеграф. И первым свидетельством о Сакалаускасе для меня и многих, многих еще – было то, что наши деды подозрительно присмирели. О Сакалаускасе заговорили – и тема выплеснулась на страницы газет. 29 июля 1988 года, через три месяца после “Смены”, проснулась “Комсомолка”: появилась статья “Случай в спецвагоне”. Там все тот же Гаврилюк настоятельно советовал солдатам обращаться к командирам при любом неуставняке. Знал, что посоветовать. “Ведь вот же в соседней части, – приводил он безымянный, бездоказательный пример, – пожаловался молодой солдат, и были приняты меры!” Что потом было с этим солдатом, история умалчивает; армия всегда поощряла стукачество – и расправу со стукачами. Слава Богу, автор публикации, М. Мельник, поставил полковника на место: кому, какому политруку следовало Сакалаускасу жаловаться в спецвагоне после изнасилования?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Быков - Сны и страхи [Сборник]](/books/1073550/dmitrij-bykov-sny-i-strahi-sbornik.webp)