Дмитрий Менделеев - К познанию России

- Название:К познанию России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-699-27907-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Менделеев - К познанию России краткое содержание

К познанию России. В настоящем труде анализируются итоги первой Всеобщей переписи населения Российской империи (1897 г.) и дается прогноз роста народонаселения до 2000 г. Автор делает выводы из сопоставления некоторых численных данных, путем расчета определяет центр страны, а также составляет возможно точную и наглядную общую карту России.

Дополнения к познанию России. Данное произведение представляет собой незаконченную рукопись. В нее вошли главы о народонаселении шести наибольших мировых держав на 1906 год и всех частей света.

К познанию России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

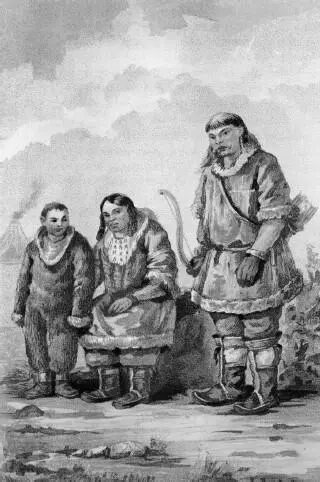

Чукчи. Литография. Начало XX в.

Вслед за столбцами, дающими число общественных деятелей, в столбце 38 приведено число домочадцев трех предшествующих групп. Их всего 1701 тыс., т. е. в среднем на каждых 100 деятелей трех предшествующих групп приходится только 72 домочадца. Такое малое количество их вышло здесь преимущественно по той причине, что, по крайней мере, около миллиона военных из числа солдат имеют мало домочадцев или, правильнее сказать, оставили их у себя по деревням и на попечении других членов семей. С этой поправкой число домочадцев более числа лиц трех предшествующих групп, но все же число домочадцев здесь много менее русской нормы, а это невольно наводит на мысль о том, что у многих современных русских общественных деятелей семейственность мало развита, чему причиною едва ли не служит (хотя отчасти) скудость наших общественных деятелей.

За группой лиц, получающих достаток на службе или профессиональной общественной деятельности, следует большая группа, также из трех подразделений или групп состоящая, а именно добыватели. Они, как и две остальные главные группы, распределены в трех столбцах – 39–41. В первом из них приводится число тысяч лиц, записанных как охотники, рыболовы, кочевники всякого рода (т. е. северные и южные), занятых преимущественно животноводством, а также лиц, исключительно занимающихся при оседлой жизни этими последними промыслами, равно как и лесным. Значит, все они добывают то, что образуется, так сказать, совершенно помимо их воли, в растительном и животном царствах, и, следовательно, их промышленно-добывающая деятельность может быть причислена к самым первичным. Это своего рода Робинзоны. Добывателей этого рода всего, однако, около 1,4 млн. Их более всего, конечно, в Южно-Сибирском, или Киргизском, крае (426 тыс., или немного более 12 % всего местного населения, а с семьями, вероятно, половина всех жителей), затем в Закаспийском и Восточно-Сибирском краях, где кочевые народы еще не осели на землю, к чему они, наверное, скоро перейдут, судя по эволюции, совершающейся во всем мире. Переход этот совершится, без сомнения, так или иначе, преимущественно через сельскохозяйственный быт. Усиливать эту эволюцию искусственными мерами, как у нас не раз предлагалось, мне кажется, не следует, потому что, придя естественным образом, она уляжется гораздо лучше, чем при какой бы то ни было (даже самой мягкой) форме принудительности. Ведь надо же помнить, что переход от первоначальной уединенной дикой жизни семьями в период патриархально-кочевой, а затем в сельскохозяйственно-оседлый период и, наконец, в современно-промышленный и сложнейший происходит сам собою, от одного умножения народонаселения. О пережитом быте можно плакаться, считая его протекшим или исчезнувшим раем, чего в сущности, или [в] действительности, никогда нет, в особенности, когда природа сама заставляет делать указанные переходы. Кочевники северных тундр, вообще говоря, не очень многочисленны, как видно, например, из того, что Северно-Русский край содержит в этой группе лишь 13 тыс., т. е. всего около 0,6 % всех жителей края. Если для южных краев переход от кочевого быта возможен и естественно вероятен к земледелию, то для кочевников северных наших окраин такой переход чрезвычайно мало вероятен и сам по себе, конечно, будет происходить лишь в ничтожном количестве прямо вследствие климатических условий 32.

Выход, однако, здесь возможен при посредстве перехода к добыче ископаемых, так как все, что до сих пор известно по отношению к берегам Ледовитого океана, указывает, что там сокрыто очень много весьма достойных внимания ископаемых богатств, чему яркий пример дают бывшие наши североамериканские владения, или так называемая ныне Аляска, где нашли одного золота неисчерпаемые источники.

В столбце 40 из добывателей отобраны настоящие земледельцы, т. е. такие, которые обработкой земли добывают главное пропитание себе и своим семьям, животноводством же, лесоводством и другими первичными промыслами занимаются лишь в свободное время или попутно. Страну нашу по обилию в ней земель, способных к обработке и разведению хлебов, и вследствие давно начавшегося вывоза от нас хлебных товаров весь мир считает, и по справедливости, земледельческой. Ни на одном другом поприще деятельности нет у нас такого числа деятелей, а именно всех действительных земледельцев в России перепись сочла 17,3 млн, что составляет больше 13,5 % всего населения, и это больше, чем в какой-либо иной группе кормильцев. Чаще всего у нас повторяется, однако, понятие о том, что 85 % или, по крайней мере, 75 % жителей России заняты земледельческой промышленностью. При этом прежде всего делают ту ошибку, что к земледельцам причисляют и все их семьи, хотя никто не причисляет ни к солдатам, ни к заключенным в тюрьмах их семей. Действительно, при 17,3 млн земледельцев, считая на каждого по 5 домочадцев (что, однако, чересчур много), всех их вместе с самими земледельцами будет около 86,5 %, но такой счет, по мне, совершенно не поучителен и только сбивает с толку. Если счесть правильно, то и 17,3 млн земледельцев нельзя принимать исключительно занятыми земледелием уже по той причине, что наше лето, когда можно работать на земле, вообще говоря, кратко, а число дней, посвящаемых земледельческим работам, ограничивается разве много что четвертью годового времени. Однако и при избытке земледельческой деятельности нельзя быть ни в коем случае сетователем по той прежде всего причине, что земледельческая деятельность все же составляет третью 33, основную, ступень прогресса общественности, и непосредственно за ней следует тот промышленный строй, при котором земледелие приобретает новый, наиболее интенсивный и своеобразный характер. Меня, признаюсь, возмущают те многочисленные даже теперь публицисты, которые хотели бы сохранить в преобладании сельскохозяйственный строй, но желали бы в то же время, чтобы он приобрел тот самый характер, который он получает только при господстве промышленного строя. Хотелось бы им не только искусственных удобрений, травосеяния и улучшенных орудий, но даже паровых плугов, правильной мировой торговли хлебом и тому подобных новинок, вводимых в сельское хозяйство при господстве промышленного быта. Желать улучшения дорог, развитой и правильной торговли, дешевизны всякого рода улучшенных орудий и искусственных удобрений – ведь, в сущности, нечто иное, как желать промышленного строя, потому что только он может доставить все это в таком изобилии и столь дешево, как это нужно для возможности правильного хода земледельческой промышленности в нашей стране. Нельзя же и суперфосфат, и плуги, и сеялки, и локомобили – все привозить издалека – оттуда, куда идет много нашего хлеба. Все это потребное более всего для развития хлебопашества, т. е. для увеличения выгодности и урожаев хлеба, – все это составляет плоды не земледелия самого по себе, а промышленности в более широком смысле слова.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: