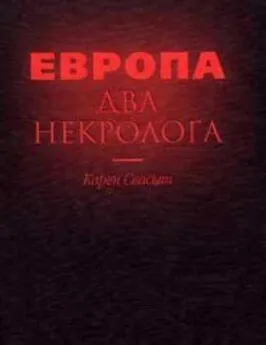

Карен Свасьян - Европа. Два некролога

- Название:Европа. Два некролога

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Evidentis»

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карен Свасьян - Европа. Два некролога краткое содержание

Эта книга, состоящая из двух частей, представляет собой две книги, точнее — две версии одной и той же книги.

В первом варианте она была написана осенью 1996 года и тогда же издана в Базеле. Перечитав её по некотором времени, я подумал, что смог бы написать её заново: не переделать, дополнить, изменить, а именно снова написать. Так она и вышла в новой версии весной 1998 года в том же базельском издательстве Rudolf Geering. Измененным оказался только подзаголовок, определивший всю разность линий визирования и прицельных дальностей обеих версий. Поминки по Европе, увиденные сначала в оптике «одной близящейся катастрофы», справлялись вторично в «память об одном упущенном выздоровлении».

Повторяю: речь шла не о дополнении, а о новой попытке; потеряй я рукопись и появись у меня охота восстановить потерянное, я бы, разумеется, восстанавливал его не по памяти и не по осколкам, как некую упавшую с подставки и разбившуюся статуэтку, а с нуля и «снова в первый раз».

Европа. Два некролога - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Это изречение может быть прочитано и духовнонаучно–дифференцированно, а именно: целое (= человечество = Христос) являет себя всегда в последовательности различных ансамблей (= отдельных эпох = Духов времени) через многоголосую архитектуру отдельных частей (= отдельные народы = Духи народов), которые и исполняются «немногими героями и превосходными людьми». Если партия подходит к концу, то сила, ведущая её в целом, снимает её в пользу новой. Но сюда принадлежит и целая палитра диссонансов, среди которых находятся и такие, которые обозначаются как варварство. Уместно отметить двоякое варварство, которое имманентно культуре. Одно появляется всякий раз там, где старые (еще вчера вполне уместные) культурные формы и реляции не желают освободить место новым и узурпируют актуальную топику, в рамках которой, однако, они, столь гармоничные еще вчера, продолжают действовать совершенно фальшивым, иллюзорным и сбивающим с толку образом. Именно: они противоборствуют новому, силясь попросту блокировать его приход и законсервировать бывшее на все времена. В этой тенденции отличается тип люциферишского варварства, для которого характерно ориентироваться на прошлое и фетишизировать его. Этому люциферическому варварству противостоит другое, ариманическое, варварство, форсирующее и досрочно реализующее из еще не завершенного настоящего некое будущее, до которого оно еще объективно не доросло. Нетрудно увидеть, в какой степени эти обе крайности опасны для музыки.

Музыкальный варвар — это, между прочим, либо тот, кто пытается остановить поток музыки по формуле: Повремени, мгновенье, ты, прекрасно! — либо же тот, кто ждет не дождется, когда докучные скрипки доиграют положенное, чтобы освободить место долгожданным барабанам. Mutatis mutandis: культурный варвар (в отмеченном двойном смысле) — это тот, кто саботирует и парализует своевременное вчерашними послеобразами либо завтрашними грёзами. Варварским является именно всё только–запоздалое, как и всё только- преждевременное, пытающееся любой ценой утвердить себя как таковое. Люцифер и Ариман, как совиновники творения, сохраняют свой ранг Божеств в той лишь мере, в какой их центробежная сила, влекущая мировое целое одновременно взад и вперед, подчинена центростремительной силе Христа. И они моментально становятся разрушителями творения (или, если угодно, варварами среди Богов) там, где, однажды сбившись с ритма, они выдают свою аритмию за ритм собственно. Если, скажем, Дух времени говорит по- гречески, то люциферик слышит его говорящим всё еще по–персидски, а ариманик уже по–латински. Если, беря пример Нового времени, Дух времени говорит на народных языках, то люциферик связывает его всё еще латынью, в то время как ариманик уже мечтает о всякого рода эсперанто, интралингва и волапюке. Если Дух времени говорит на немецком Гёте, то люциферик — это тот, кто переводит его на нибелунгонемецкий, а ариманик на советско–русский или американоанглийский. Эта пятая колонна варварства и решает участь культуры. По сравнению с ней варварство кочевий, степных костров и опустошительных набегов выглядит лишь послушным исполнителем уже свершившегося. Оно ураганно штурмует города, чтобы смести гнилые и рассыпчатые формы, в которых нет уже ни воли к жизни, ни самой жизни. «Закат Европы» — это всегда закат какого–то репрезентативного европейца, в чьей гениальной и черной как смоль фантазии разыгрываются сцены, на которые затем равняется действительность. Третий том Шпенглера, говорит Готфрид Бенн в 1943 году, появляется не на бумаге, а на полях сражений и карте генерального штаба [34] G. Benn, Ausgewahlte Briefe, Frankfurt/Main 1986, S. 80.

.

3. Константинополь, Anno Domini 869

«Духовная история» Запада после памятного 869 года в Константинополе, где христианским пастырям под высокими сводами будущей мечети сподобилось объявить дух несуществующим, сулит немалые подвохи тому, кто начинает её с вопроса: насколько еще уместно вообще иметь дело с некой «историей духа», subjectum agens которой, собственно говоря, упразднен и устранен из дел человеческих. История духа без духа — очередная ученая нелепость, не хуже и не лучше классических нелепостей типа психологии без души или богословия без Бога. Суть даже не в том, что после постановления 869 года [35] Сюда: Hefele, Konziliengeschichte, Freiburg/Br., 1860, Bd. 4, S. 401ff. O. Willmann, Geschichte des Idealismus, Bd. 2, Braunschweig, 1894., S. 111. R. Riemeck, Glaube. Dogma. Macht. Geschichte der Konzilien, Stuttgart, 1985, S. 86–103. В лекциях Рудольфа Штейнера эта тема — по повторяемости и энергичности упоминаний — занимает одно из центральных мест.

дух на Западе внесен в проскрипционные списки; под предлогом духа как темы упраздненным оказывался здесь дух как персонификация стало быть, не понятийная оболочка духа, а его воплощенность. Если тематически дух подлежал ведомству теологии или философии, то экзистенциально он выпадал из всех теоретических компетенций. П

оздний лозунг Клагеса: «Дух как враг души», как, впрочем, и девять десятых всей «духовной» продукции Запада, берет свое начало именно в этом пункте; философский «принцип дополнительности» требовал от философов возможного: «мыслить» и (суплементарно) «жить»; невозможным, из страха перед принципом исключенного третьего, было именно: «жить в мыслях». Модель западного дуализма после 869 года: cogito, quia non sum, соответственно: sum, quia non cogito.

Еще раз: суть вовсе не в том, чтобы рассуждать о духе, а в том, чтобы, рассуждая о духе, быть в духе. Между тем нелепым казалось уже одно лишь допущение, что философ или теолог способны были бы в мыслях своих жить так, как, скажем, художник Бенвенуто Челлини в своей vita. Философ рисковал бы, как минимум, быть осмеянным, приди он путем строгих умозрений к заключению, что и Богине Софии негоже отказывать в том, что под силу какой–нибудь «Лотте»: умению свести с ума иного многомудрого Вертера. Все знают, что любовная лирика Гёте — это внутренний мир Гёте, а не какого–то там «трансцендентально–лирического субъекта»; но почему–то никто не осмеливается утверждать, что Мировой Дух стал однажды Гегелем, чтобы преподавать в Берлинском университете собственную философию. Носителям духа на Западе, очевидно, недоставало воли к антропоморфизму, чтобы сознаться в том, что мыслимый ими духовный мир и есть их духовный мир, милостью которого они и сами вообще «суть».

До «безумного Макса» (Штирнера) ни одного мыслителя, философски доросшего бы до флоберовского «Madame Bovary, c'est moi». Страх перед субъективным заставлял их отрекаться от самих себя и проецировать собственные познания на объективный мировой процесс. Позволительно — в целях дидактического шока — привести здесь отрывок из одной лекции Рудольфа Штейнера (Штутгарт, 29 июня 1919): «Понимать Гегеля как человека, который может говорить о мире совершенно с точки зрения духа, и в то же время как самого бездуховного человека из всех когда–либо вообще появлявшихся на свет — значит понимать Гегеля правильно». Решающим по прочтении этого пассажа является вовсе не то, возмущаемся ли мы им или ухитряемся–таки — после первого шока — как–то «переварить» его, а то, что мы — всё равно как антропософы или не- антропософы — даже и отдаленно не приближаемся к его пониманию.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: