Борис Соколов - Москва мистическая, Москва загадочная

- Название:Москва мистическая, Москва загадочная

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ТД Алгоритм

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906817-56-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Соколов - Москва мистическая, Москва загадочная краткое содержание

Москва – один из самых таинственных городов на свете. С ее историческими зданиями и проживавшими в них замечательными людьми связано большое количество легенд и преданий. В основе их, как правило, лежат конкретные исторические факты, но народная фантазия в своем полете обычно уходит от них очень далеко. В этой книге речь пойдет только о трех, но, пожалуй, самых знаменитых московских тайнах: о легендарной Либерее Ивана Грозного – уникальной библиотеке византийских императоров, будто бы доставшейся в наследство московским великим князьям, но позднее бесследно исчезнувшей в кремлевских подземельях, о приобретшем репутацию колдуна и чернокнижника сподвижнике императора Петра Великого шотландце Якове (Джеймсе) Брюсе и, наконец, о загадках, связанных с творчеством, наверное, самого московского из всех великих русских писателей – Михаила Афанасьевича Булгакова.

Москва мистическая, Москва загадочная - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По предложению Белокурова в 1895 году прибалтийские ученые обратились через газету с просьбой помочь в поисках оригинала «Рукописи профессора Дабелова». Поиски во всех архивах и библиотеках Прибалтики оказались тщетными. И С.А. Белокуров пришел к выводу, что никакой библиотеки Ивана Грозного никогда не было. Ведь хорошо известно, что в эпоху Ивана III, как и позднее, на протяжении всего XVI века, на Руси, как и в Европе, было еще довольно мало бумажных книг, как рукописных, так и печатных. В библиотеках хранились главным образом пергаментные свитки – книги, очень редкие и дорогие изделия, у каждой из которых была своя история происхождения и странствия по библиотечным собраниям. Появление же сразу сотен прежде неизвестных и нигде не учтенных раритетов в составе легендарной Либереи выглядит совершенно невероятным.

Серьезные аргументы в пользу того, что рукопись Дабелова является подделкой, выдвинул историк-архивист В.П. Козлов. Он обратил внимание, что в сообщении Клоссиуса есть хронологические неувязки. Профессор недвусмысленно признается, что по приезде в Дерпт в 1824 году его первым желанием было найти оригинал «Записки анонима». Однако из дальнейшего изложения событий следует, что сам Дабелов в 1820 году уже разыскивал его, а их совместные поиски относятся только к 1826 году, поскольку именно этим годом Клоссиус датировал описание рукописи, сделанное для него Дабеловым. Ранее же он просто не мог искать рукопись, поскольку понятия не имел, как она выглядит.

И неслучайно в первом известии Дабелова о «Записке анонима» говорится только о рукописях юридического содержания из библиотеки московского царя. Выдумать рукописи из других областей знаний, реально существовавшие, но утраченные, ему было не под силу из-за недостатка эрудиции. Зато документ, опубликованный Клоссиусом, уже содержал перечень не только юридических, но и исторических и литературных сочинений античности, что породило серьезные подозрения, что Клоссиус существенно доработал «Записку анонима» после 1822 года. Многие включенные в нее сочинения соответствуют тому, что стало о них известно в 1822 году или позже. Так, в опубликованной им описи упоминаются «Светониевы истории о царях» и утверждается, что безвестный немецкий пастор их перевел. Интересно, что еще хронист П. Иовий в своей книге о Московском царстве, изданной в 1600 году, сообщил, что русским известен перевод «Истории римских императоров», под которой явно подразумевалось сочинение Светония. В «Рукописи профессора Дабелова» упоминается «Цицеронова книга de republica и 8 книг Historiarum». Если о «Historiarum» ничего неизвестно и поныне, то о «de republica» первое известие появилось именно в 1822 году, когда были впервые опубликованы найденные фрагменты этого сочинения, и уже в следующем году появился их французский перевод. В 1825 году сообщение об этом было опубликовано в России П.И. Кеппеном, заявившим: «Мы не теряем надежды, чтобы случай, а особливо усердие почтенных соревнователей истинного просвещения не открыли нам рукописи, коею погибель можно бы почесть существенною потерею для классической литературы, а утайку – литературным преступлением».

Возникает еще один вопрос. Почему, если такое большое количество весьма ценных, но не дошедших до наших дней книг хранилось в библиотеке византийских императоров, цитаты из них не встречаются в трудах византийских историков, в том числе придворных хронистов, наверняка имевших доступ к императорской библиотеке?

В начале XIX века наиболее полный свод известий о библиотеке был помещен в «Истории» Карамзина, в ее первых девяти томах, вышедших в 1818–1821 годах. В частности, в 9-м томе цитировался рассказ о дерптском пасторе Веттермане: «Царь отменно уважал сего добродетельного мужа (Веттермана) и велел ему разобрать свою библиотеку, в коей Веттерман нашел множество редких книг, привезенных некогда из Рима, вероятно, царевною Софиею». Карамзин наивно уверял читателей, что собирание древних рукописей имело в России давние традиции, создавая у них преувеличенное представление об уровне распространения книжной культуры в России. Причем, по утверждению Карамзина, эти традиции касались исключительно греческих рукописей. Их будто бы в больших количествах привозили греки, их охотно приобретали великие князья (не знавшие часто толком даже русскую грамоту!). Русский историк не обращал внимание на тот факт, что при дворе Софьи Палеолог как особо ценный раритет показывали единственную греческую рукописную книгу. Карамзин рассказал о том, как Василий III, желая перевести греческие сочинения, пригласил в Россию православного инока Максима Грека (на самом деле речь шла об одной только «Псалтыри»). А вот в «Рукописи профессора Дабелова» говорится, что по просьбе «царя» неизвестный пастор перевел или должен был перевести латинские книги.

Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) – выдающийся историк, крупнейший русский литератор. Автор «Истории государства Российского» наивно уверял читателей, что собирание древних рукописей имело в государстве давние традиции, создавая у них преувеличенное представление об уровне распространения книжной культуры в России

По мнению В.П. Козлова, автор «Записки анонима», в противоположность Карамзину, стремился подчеркнуть интерес русских царей именно к латинским рукописям. Например, Карамзин сообщал, что Максим Грек увидел в библиотеке Василия III греческие рукописи в пыли, а аноним развил это утверждение в том смысле, что латинские книги, напротив, находились в прекрасном состоянии и имели даже золотые переплеты, что указывало на особую заботу и интерес к ним.

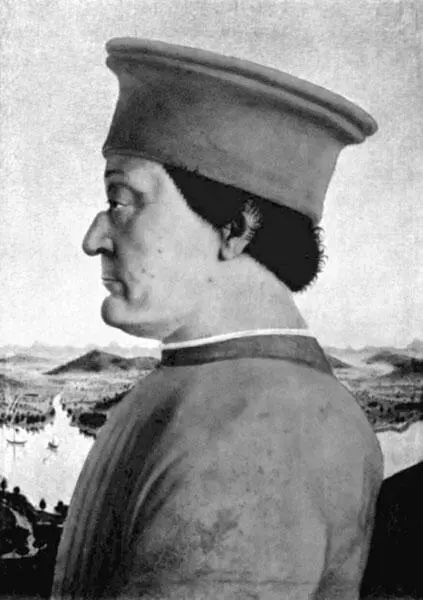

В.П. Козлов выяснил также, что еще в XVIII веке в Европе стало известно сочинение Веспасиано да Бистиччи «Жизнеописания замечательных людей XV века». Рассказывая о жизни герцога Федерико Урбинского, автор отметил, что тот «прочел и часто перечитывал поэтов и исторические сочинения Ливия, Саллюстия, Квинта Курция, Юстина, комментарии Цезаря, которые без конца восхвалял; прочитал все сорок восемь жизнеописаний Плутарха в разных переводах; Эмилия Прода, Корнелия Тацита, Светония «Жизнь двенадцати цезарей…». Безмерно почитая латинских и греческих авторов, как духовных, так и светских, он замыслил то, что тысячу лет не замышлял ни один из государей, а именно: устроить библиотеку…». Вероятно, с этого прототипа был списан образ мудрого и могущественного московского царя, страстного коллекционера древних греческих и латинских авторов.

Федерико да Монтефельтро (1422–1482) – герцог Урбино, собравший при своём дворе большое количество деятелей искусства и науки и, вероятно, послуживший прототипом для образа мудрого и могущественного московского царя, страстного коллекционера древних греческих и латинских авторов. Худ. Пьеро делла Франческа, 1472 (Федерико потерял глаз на рыцарском турнире, поэтому всегда позировал в профиль)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: