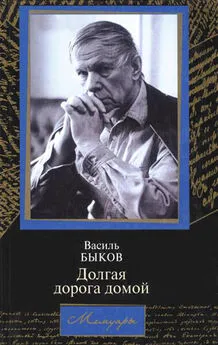

Василь Быков - Долгая дорога домой

- Название:Долгая дорога домой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ; Харвест

- Год:2004

- Город:Москва; Минск

- ISBN:985-13-4015-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василь Быков - Долгая дорога домой краткое содержание

Аннотация издательства: Василь Быков (1924–2003) — прозаик, драматург, киносценарист, литературный критик, публицист, общественный деятель. Народный писатель Беларуси, президент Белорусского ПЭН-Центра, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, Государственных премий СССР и БССР, многих престижных литературных премий. Творческая судьба В. Быкова — непревзойденный образец гражданского мужества, нонконформизма, стоицизма. В советской литературе он явился первооткрывателем так называемой окопной правды о войне. Писатель — несомненный лидер мировой «военной» прозы второй половины XX века. Эта книга — воспоминания писателя о пережитом почти за 80 лет его богатой событиями жизни. Василь Быков рассказывает о наиболее ярких страницах своей биографии, дает оценку общественно-политическим и культурным процессам, которые происходили на его глазах.

Долгая дорога домой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В редакцию «Гродненской правды» пришло горе — внезапно умер Михась Василек. Прощались с ним в Доме-музее Элизы Ожешко. Был теплый дождливый день, но несмотря на дождь народу собралось много. Теперь, когда Василек умер, оказалось, что гродненцы очень его любили, некоторые даже плакали, особенно пожилые люди, которые помнили поэта с польских времен.[187] Меня как члена СП перевели на должность, которую занимал Василек, и я перебрался из шумного секретариата в тихий отдел культуры. Это способствовало творчеству — свободного времени у меня стало больше.

Казалось, в стране оживилась вся литература — все жанры, второе дыхание приобретала военная проза. После книги В. Некрасова «В окопах Сталинграда», «Волоколамского шоссе» А. Бека, повестей Э. Казакевича, одна из которых («Двое в степи», самая лучшая) была разгромлена партийной критикой, можно было думать, что тема войны исчерпана и никогда не возродится. Однако же возродилась и засверкала ярче, чем прежде, главным образом стараниями молодых авторов, представителей так называемой «лейтенантской прозы». Сперва это были Юрий Бондарев с его повестью «Батальоны просят огня» и Григорий Бакланов с «Пядью земли». В этих книгах, в общем, не было Бог весть каких открытий, но была правда и боль войны, та правда, от которой советское общество уже почти отвыкло. (Если когда-нибудь привыкало.)

Примерно в это же время мне довелось прочесть небольшую повесть Бакланова «Южнее главного удара», которая меня почти ошеломила. Дело в том, что автор подробно и правдиво описал там несколько моментов, хорошо знакомых мне по собственному опыту участия в боях под венгерским городом Секешфехерваром, где меня ранило. Я был удивлен, как простая правда войны становится высоким искусством, какие, оказывается, глубины таит в себе банальный кусок жизни. (Хотя война, конечно, не банальный кусок…) А прочитав в «Новом мире» баклановскую «Пядь земли», я отложил всё, над чем работал, и с жаром засел за «Третью ракету».

Завершить ее за весну мне не удалось, а в начале лета — опять военные сборы. Военный городок под Новогрудком, строй, занятия. Опять уставы, политучеба, артиллерийские премудрости, которые я старался забыть. Но там всё напомнят. И всё же я весь был во власти своей неоконченной повести.[188]

Наверное, ни одну вещь я не писал с такой одержимостью, как «Третью ракету», сам не знаю, почему. Бывало, как только начинался послеобеденный отдых и по обычному распорядку все шли спать, я бежал в тихий закуток солдатской курилки и там писал — карандашом в тетради. Ведь шариковых ручек тогда не было, технический прогресс нашу оргтехнику еще не затронул. Немалой проблемой была перепечатка написанного. Пишущие машинки были только в учреждениях, их использование строго контролировалось начальством учреждений и КГБ. На выходные и праздничные дни машинные бюро опечатывались. Приходилось как-то выкручиваться, пользоваться машинкой почти нелегально. И тут меня выручала Станислава Фаддеевна, а потом Ирина Михайловна, которая стала при этом первым и очень придирчивым критиком всего, мною написанного. Теперь я ей за это глубоко благодарен, а тогда, случалось, обижался.

Журнал «Маладосць», с которым я уже наладил постоянное сотрудничество, в скором времени напечатал «Третью ракету». Главный редактор Пимен Панченко сказал мне по этому поводу несколько добрых слов. Похвала, конечно же, поднимала настроение, побуждала писать еще и еще. На каком-то совещании ко мне подошел молодой ученый и начинающий прозаик Алесь Адамович, который поздравил меня с повестью, сказал, что она утверждает на страницах белорусских литературных изданий правду о войне. Я был благодарен за внимание и поддержку обоим — и Панченко, и Адамовичу. И тоже радовался тому, что в стране появляется новая литература с новым видением мира. В частности, прошлой войны.

Главной идейно-художественной особенностью этой литературы стало признание, что на войне нашим врагом был не только немецкий фашист, но и, так сказать, свой враг, внутренний, который был не лучше немца. Прежде этот враг представал в образе предателя, труса или дезертира, и только. Теперь стали появляться образы перестраховщиков, карьеристов, эгоистов. Лучшие произведения новой военной прозы показывали, что в наших собственных рядах бывала борьба, которая по остроте мало в чем уступала бою на передовой.[189]

В военной прозе впервые появился образ преступника-особиста, образ недотепы-политрука. Это было с энтузиазмом воспринято частью литературной критики, однако не всей. Партийная критика угрожающе прищурилась. Такого она терпеть не собиралась, она только ждала сигнала.

Хрущев своим ревизионизмом подкапывал традиционный фундамент советской культуры, замутил ее идеологическую стерильность. Даже позволил Твардовскому напечатать «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына, эту рождественскую сказочку о лагерной жизни. Сперва надо было убрать Хрущева.

Как его убирали, теперь широко известно, — это был заговор членов политбюро, которые, когда Хрущев отдыхал в Пицунде, втайне от него собрали пленум ЦК, вызвали его на этот пленум и поставили перед фактом — он снят со всех постов. Но в политбюро обсуждались и другие способы. Тогдашний руководитель КГБ Семичастный потом писал, что разрабатывался план теракта в воздухе, когда Никита Сергеевич будет возвращаться из Египта. Этот вариант не был принят лишь потому, что могли погибнуть несколько десятков «ребят из КГБ» — охрана Хрущева.

Государственный корабль менял курс. Не было еще никаких постановлений на сей счет, а люди, близкие к коридорам власти, уже поняли, в каком направлении надо идти, и повыскакивали, чтобы не оказаться в хвосте. В Минск на должности главного редактора «ЛiМа» приехал выпускник ВПШ (высшей партийной школы при ЦК КПСС), партийный журналист Ничипор Пашкевич. Естественно, ему было невтерпеж проявить себя, засвидетельствовать партийный пыл, переоценить оцененное до него. Что-то не удовлетворяло его в последней повести Янки Брыля, но Брыль был лауреатом Государственной премии (в 52-м году, когда он ее получил, она называлась Сталинской), к тому же издал недавно звонкоголосый очерк «Сердце коммуниста». Очевидно, на роль мальчика для битья Брыль мало годился. Зато полностью подходил молодой прозаик из Гродно Василь Быков. И в скором времени в «ЛiМе» появилась огромная, на целый разворот статья под красноречивым названием «Герои или жертвы судьбы?».[190] Вопрос звучал чисто риторически. Еще не прочитав статью, можно было понять, что автор «Журавлиного крика» и «Третьей ракеты» — недоумок и неумеха, а его герои — жертвы и слюнтяи, с которых ни в коем случае нельзя брать пример. А если их образы созданы не для примера, то чему же можно у них поучиться? Почему не видно открытого осуждения автором его персонажей и их поступков?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Пол Андерсон - Долгая дорога домой [Долгий путь домой, У них нет мира]](/books/114783/pol-anderson-dolgaya-doroga-domoj-dolgij-put-domo.webp)