Анатолий Фоменко - Христос и Россия глазами «древних» греков

- Название:Христос и Россия глазами «древних» греков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-17-043578-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Фоменко - Христос и Россия глазами «древних» греков краткое содержание

Новые сведения об Андронике-Христе, Иоанне Крестителе, Апостоле Павле, Иуде Искариоте и крестовых походах Руси-Орды. Эти свидетельства, как оказывается, составляют основу главных книг Геродота, Плутарха, Фукидида, Ксенофонта, Платона и Аристофана.

Все результаты, излагаемые в книге, получены недавно, являются новыми и публикуются впервые. Авторами обнаружены новые сведения об императоре Андронике-Христе (князе Андрее Боголюбском), Деве Марии, апостоле Павле, апостоле Фоме, апостоле Иуде Искариоте, счастливо уцелевшие на страницах «древне»-греческих сочинений.

Авторы извлекают неожиданные следствия из полученных ими ранее математических и астрономических датировок событий прошлого. Оказалось, что «древне»-греческие классики описали, в частности, эпоху Христа (XII век н. э.) и Крестовых походов (XIII век н. э.). Выяснилось, что Пелопоннесская война, знаменитая в истории «Древней» Греции, является отражением Крестовых Походов, то есть Троянской войны, правильная датировка которой — XIII век н. э.

Как отмечают авторы, предлагаемая ими реконструкция является пока предположительной. В то же время, авторы отвечают за точность и надежность вычисленных ими датировок.

Христос и Россия глазами «древних» греков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Проанализируем теперь финал «Облаков».

• По Аристофану, Сократ напрямую обвинен в оскорблении прежних богов афинян. Согласно Евангелиям, Христа обвиняли в разрушении основ прежней веры, в сеянии смуты в народе.

• Апостол Иуда Искариот ПРЕДАЛ Христа. Аристофановский Стрепсиад (Хитрый Иуда) ПРЕДАЛ Сократа. В самом деле, сначала Стрепсиад пришел к Сократу как проситель, ученик, относясь с большим уважением к Учителю. Более того, после беседы с Сократом, он даже отказался от прежних афинских богов и согласился уверовать в новые божества — в Облака. Однако затем резко сменил свое отношение, из просителя и «друга» превратился в яростного противника. Причем нанес коварный удар в спину. Убил Сократа не в открытом бою, лицом к лицу, а исподтишка, подпалив дом, в котором находился ничего не подозревающий Сократ.

• По Аристофану, Стрепсиад обращается за советом к богам афинян, в частности, к Гермесу. Тот дает совет подпалить Сократа с учениками. Тем самым, по мнению «античного» автора Сократ-Христос обесчестил прежних богов и те получили моральное право потребовать его казни. Согласно Евангелиям, иудейские первосвященники и большинство народа требовали казни Христа в первую очередь из-за оскорбления их веры.

• Согласно «античной» версии Сократ в конце драмы оказывается внутри дома. Дом ПОДЖИГАЮТ и Сократ сгорает в пылающем костре. В книге «Начало Ордынской Руси» мы уже показали, что в некоторых старых источниках гору Голгофу, где распяли Христа, называли КОСТРОМ. В старом русском языке слово КОСТЕР обозначало, в частности, БАШНЮ или КРЕПОСТЬ. И вообще, нечто высокое, сложенное из бревен [82], т. 2, с. 347. У Аристофана же сказано, что в костер превратился ДОМ.

Если Голгофу в каких-то источниках назвали КОСТРОМ, то поздние редакторы, не разобравшись, могли превратить распятие Христа на Голгофе в сожжение на костре.

Кроме того, русские слова КОСТЕР и КРЕСТ могли путаться в старых документах: крест = КРСТ → КСТР = костер. Неогласованные костяки этих слов отличаются лишь перестановкой согласных. Ниже мы увидим, что тот же мотив сожжения на костре присутствует еще в нескольких «античных» версиях казни Христа. Так что аристофановское описание гибели Сократа-Христа оказывается в одном ряду с другими показаниями старых источников.

Стрепсиад (Хитрый Иуда) взбирается на крышу «дома Сократа», дабы убить философа. Вероятно, так на страницах Аристофана преломился гот факт, что Христа-Сократа распяли на вершине горы Голгофа. На которую действительно нужно было ВЗБИРАТЬСЯ. Вершина Голгофы превратилась под пером редактора в «крышу дома».

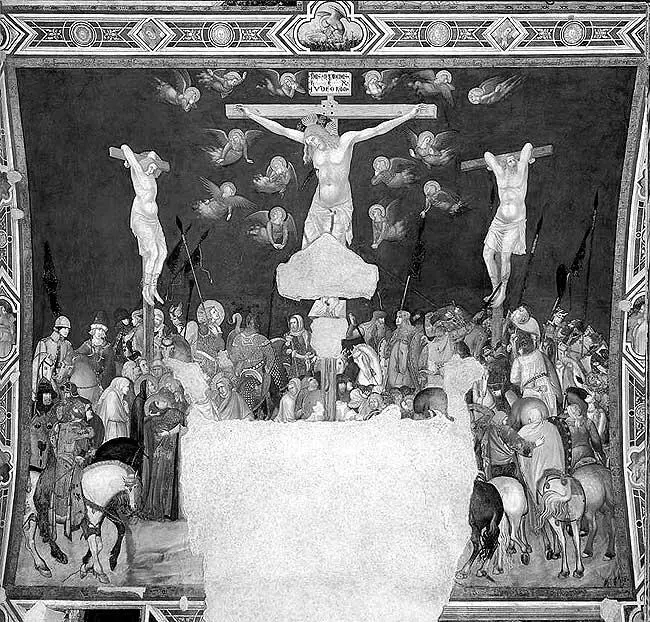

• Из текста «Облаков» следует, что вместе с Сократом в пламени костра, «в доме», погибли еще ДВА ЕГО УЧЕНИКА. А именно, из окна загорающегося строения выглянул сначала первый ученик, а через некоторое время — второй. Оба издавали предсмертные крики. Возможно, здесь отразился тот факт, что вместе с Христом, по бокам от него, на Голгофе были распяты ДВОЕ разбойников. Оба погибли. Этот сюжет хорошо известен и часто изображался на старинных картинах и иконах, см., например, рис. 1.37, 1.38. Уже подзабыв суть дела, Аристофан (а точнее его редактор) решил, что двое евангельских разбойников были учениками Сократа-Христа.

Рис. 1.37. «Распятие». Конрад фон Сест. Центральный образ Вильдунгенского алтаря. Якобы около 1404 или 1414 годов. Бад Вильдунген, приходская церковь. Справа и слева от Христа распяты два разбойника. Взято из [93], разворот 33.

Рис. 1.38. «Распятие». Пьетро Лоренцетти. Ассизи, церковь Сан Франческо. Взято из [66], вклейка 62.

• Согласно Аристофану, последними словами Сократа были следующие: «О, горе мне, беда мне! Задыхаюсь я». Откуда взялось представление, будто Сократ ЗАДОХНУЛСЯ? Вспомним, что, по Евангелиям, смерть Христа выглядела так: «Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил ДУХ» (Матфей 27:50). Мы уже неоднократно сталкивались с тем обстоятельством, что первоначально многие библейские тексты были написаны по-славянски. Но в русском языке слова ДУХ, заДОХнулся, ДЫХание близки. Недаром говорят: перехватило ДУХ, оперло ДЫХАНИЕ. Поэтому не исключено, что Аристофан, подзабыв славянский язык и не очень поняв суть евангельских событий, вместо слов «испустил ДУХ», написал, что Сократ заДОХнулся. В сочетании с тем, что ГОЛГОФУ описали здесь как КОСТЕР, такая подстановка: испустил ДУХ → заДОХнулся показалась автору или редактору «Облаков» вполне естественной.

ВЫВОДЫ.

• По-видимому, в драме Аристофана «Облака» описан евангельский сюжет: история жадного предателя Иуды Искариота и казнь Христа. «Облака» рассматриваются как СВЕТСКИЙ источник. В то же время, скалигеровская история уверяет нас, будто жизнь Христа описана исключительно в религиозных первоисточниках. Как мы видим, это неправда.

• Вероятно, в основе «Облаков» лежал некий старый, вероятно, утраченный потом текст. Он был христианским и вполне уважительно описывал историю Иуды Искариота и казнь Христа. Однако затем, в эпоху Реформации, драму подвергли тенденциозной переработке. По всему произведению разбросали насмешливые реплики в адрес Сократа-Христа и его учеников. Тем самым, придали «Облакам» вид издевательской пародии над христианством. Потом о христианском содержании драмы вообще забыли, и ее стали рассматривать просто как некую «повесть из античной жизни».

В заключение отметим, что теперь, когда подлинная суть многих старинных текстов во многом проясняется, они становятся куда более интересными. Например, аристофановские «Облака» обычно считаются скучной поэмой. И в самом деле, вряд ли современного читателя могут увлечь довольно примитивные шутки и издевки, разбросанные по всему тексту. Но как только мы обнаружили, что весь этот «юмор», скорее всего, привнесен сюда поздними редакторами, и как только стало ясно, что «Облака» — это старинный новозаветный текст, говорящий о Христе и об Иуде Искариоте, так сразу же интерес к драме резко повышается. То же самое происходит теперь и со многими другими старыми источниками. Новый взгляд на историю превращает их из полузабытых и якобы унылых текстов в захватывающие рассказы о прошлом.

4. «Античная» мозаика с изображением Сократа в христианском храме якобы IV века н. э

В 2005 году авторам настоящей книги удалось побывать в Сирии, в частности, в знаменитой «античной» Апамее. Там, в частности, находятся остатки грандиозной колоннады, вытянувшейся более чем на два километра, с развалинами «античных» храмов вокруг и вдоль нее, см. рис. 1.39 — рис. 1.44. Некоторые из стоящих здесь храмом, историки датировали эпохой после Христа, поскольку в них явно присутствовала христианская символика. По-видимому, сооружения, в которых подобной символики не было, или же где она была не столь легко узнаваема, радостно сдвинули в далекое прошлое, отнеся к «глубокой античности». Туда же «отправили» и Апамею в целом, заявив, что имеющиеся здесь христианские сооружения были, дескать, добавлены значительно позже. Мы не будем здесь углубляться в историю Апамеи, а остановимся лишь на одной мозаике из местного музея, расположенного недалеко от развалин, см. рис. 1.45. Археологи обнаружили мозаику в Апамее и перенесли в музей. Ее датировали якобы IV веком н. э., см. рис. 1.46.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: