Владимир Паперный - Культура Два

- Название:Культура Два

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентНЛОf0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0460-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Паперный - Культура Два краткое содержание

В ставшей бестселлером работе Владимира Паперного, название которой давно стало в искусствознании общеупотребительным понятием, на примере сталинской архитектуры и скульптуры исследуются смысловые и стилевые особенности тоталитарной культуры. Издание снабжено многочисленными иллюстрациями.

Культура Два - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Странная логика: «слышим робкие голоса», но при этом «никто не назовет ни одного сооружения», о чем же тогда голоса? Но сама странность этой логики показывает, до какой степени были робкими голоса, рассмешившие Перчика. Их робость объясняется тем, что они, видимо, были чуждыми и культуре 1, и культуре 2. Когда в 1937 г. на первом съезде архитекторов выступал Н. Булганин, бывший тогда председателем Московского Совета, его слова о том, что кому-то когда-то снос казался неправильным, смешат уже всю аудиторию: «Когда мы ломали Иверскую часовню, многие говорили: “Хуже будет”. Сломали – лучше стало. На Садовом кольце вырубили деревья, стало лучше, товарищи. (Смех, аплодисменты)» (Булганин, с. 15). Никаких робких голосов по поводу сноса ни в журнальной публикации, ни в архивной стенограмме не зафиксировано.

Итак, обе культуры, не согласные друг с другом, как мы дальше убедимся, практически ни в чем, в какой-то момент оказались удивительно согласными и созвучными: обе хотели сноса. Но это согласие было, во-первых, крайне недолгим и, во-вторых, полностью иллюзорным. И как только речь зашла о том, зачем нужен снос и что должно быть выстроено на месте снесенного, все мгновенно распалось надвое, и голос каждой культуры с точки зрения другой казался уже «сумбуром вместо музыки» [5].

18 июля 1931 г. в «Известиях» были опубликованы условия конкурса на проект Дворца Советов. Осенью 160 проектов, из них 24 из-за границы, были выставлены в Музее изящных искусств (построенном некогда Р. Клейном), среди завешенных чехлами скульптурных слепков (собранных некогда И. Цветаевым), вместо поспешно убранного из музея татлинского «Летатлина».

28 февраля 1932 г. первые премии были присуждены Б. Иофану, И. Жолтовскому и американцу Г. Гамильтону (Об организации). 10 мая 1933 г. проект Иофана был «принят за основу» (О проекте), хотя многим архитекторам тогда казалось, что победа Иофана, «придворного архитектора», чья мастерская находилась ни более ни менее как в Кремле, была предопределена заранее. Тем не менее 4 июня для составления окончательного проекта к Б. Иофану добавили академика В. Щуко и профессора В. Гельфрейха, и в феврале 1934 г. они представили окончательный проект (Эскизный), хотя в полном смысле окончательным его назвать нельзя, он продолжал видоизменяться.

Реакция двух культур на результаты уже самых первых этапов конкурса была резко полярной. Редакция «Советской архитектуры», своего рода Ноева ковчега, куда после закрытия «СА» собрали все враждующие группировки, поместила свой коллективный протест против некоторых проектов, в частности против проекта Б. Иофана (1931, 3, вторая страница обложки). Бывший член АРУ Д. Фридман, выступая в 1932 г. на совещании «руководящих органов и актива архитектурных объединений» – на том самом совещании, на котором создавался Союз архитекторов, – высказался о премированных проектах тоже достаточно определенно: «…вырисовывается наш старый враг, имеются голоса, что, может быть, попробовать классики и тогда мы сумеем создать дворец именно как дворец, создать именно некий такой образ дворца нового колоссального мощного государства. Вот такие голоса раздаются, и нам нужно выступить против этих тенденций» (Совещание, л. 200 об.).

Д. Фридман увидел в проектах своего старого врага – классику, – поскольку запал борьбы с классикой у многих был еще слишком силен. Но вот реакция Виктора Веснина точнее: «Это явление, по-моему, очень опасное и, может быть, более опасное, чем ретроспективизм» (Уроки, с. 6). Тревогу, звучащую в словах Веснина, полностью разделяют заграничные представители «современной архитектуры». «Нелегко согласиться, – писал Ле Корбюзье Александру Веснину, – с тем, что будет построена вещь столь необыкновенная (несуразная, несообразная, из ряда вон выходящая), как та, которой сейчас полны журналы» (Le Corbusier, 1934).

1. К. А. Тон. Храм Христа Спасителя. 1832 – 1883. Открытка XIX века.

2. А. Кастнер, О. Стонаров. Конкурсный проект Дворца Советов. 1931. (СоА, 1932, 2 – 3, с. 18).

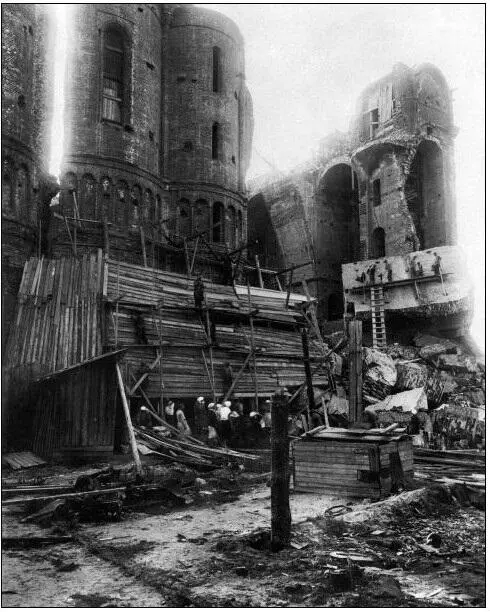

3. Разборка храма. 1934(?). Частный архив.

4. Ле Корбюзье. Конкурсный проект Дворца Советов. 1931. (Ле Корбюзье. Архитектура XX века. М., «Прогресс», 1970, с. 115).

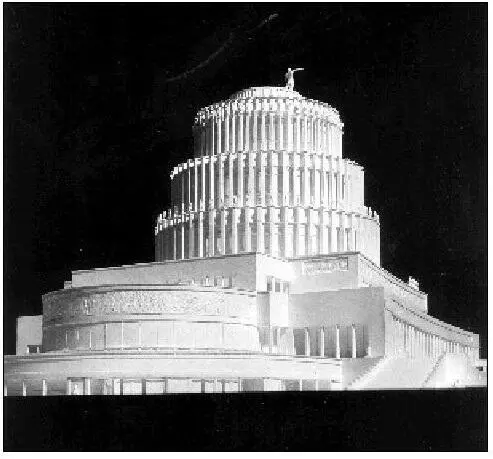

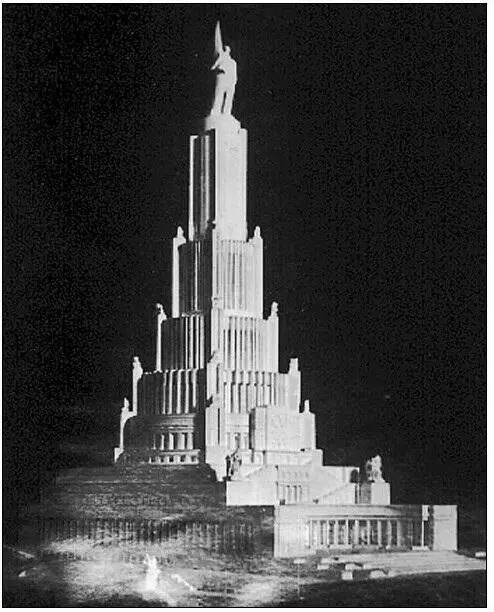

5. Б. М. Иофан. Конкурсный проект Дворца Советов. 1933. (Архив В. А. Гельдфельда).

6. Б. М. Иофан, В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх. Проект Дворца Советов. Макет. (МА).

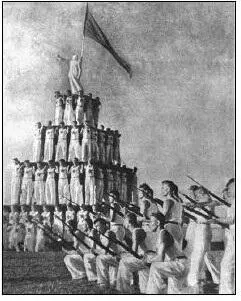

7. Кадр из документального фильма «Песня молодости» о параде на Красной площади 24 июля 1938 г. (ИКи, 1938, 9, с. 35).

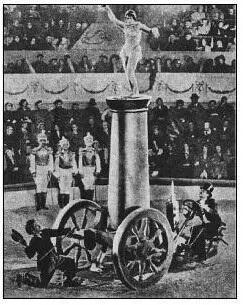

8. Кадр из кинофильма «Цирк». 1936. (Фролов И. Григорий Александров. М., «Искусство», 1976, стр. не ук.)

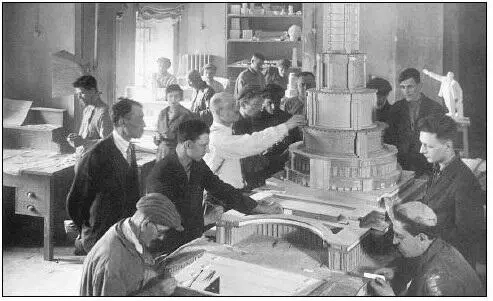

9. Изготовление макета Дворца Советов. (Архив С. А. Гельдфельда). Композиционные принципы, выработанные при проектировании Дворца Советов, транслировались затем культурой в другие области.

10. Художник С. Горелов. Руководители партии и правительства рассматривают макет Дворца Советов в Музее изобразительных искусств. 1937. (Атаров, с. 42 – 43).

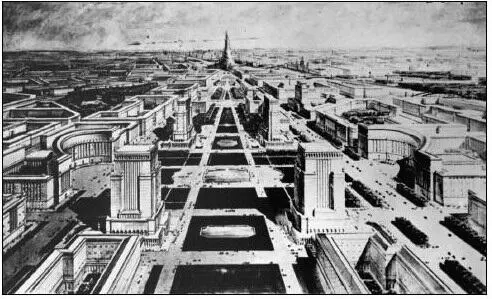

11. 2-я архитектурно-планировочная мастерская. Аллея Дворца Советов. 1936. (МА, 11, 1596).

Симметрии этого планировочного решения не увидит ни один земной человек. Его могут увидеть только члены правительства, для которых и изготавливались макеты и перспективы. Можно также предположить, что культура верит, что эту симметрию увидит статуя, венчающая Дворец Советов.

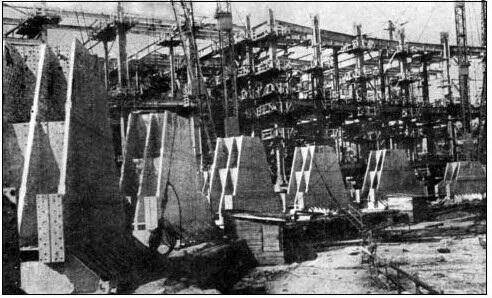

12. Монтаж каркаса Дворца Советов. 1939. (Атаров, с. 80 – 81).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Паперный - Архив Шульца [litres]](/books/1145481/vladimir-papernyj-arhiv-shulca-litres.webp)