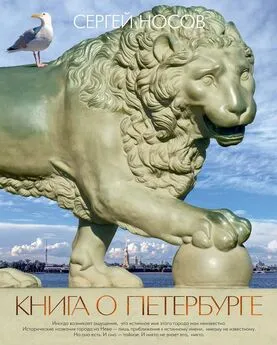

Сергей Носов - Книга о Петербурге

- Название:Книга о Петербурге

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:КоЛибри, Азбука-Аттикус

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-18134-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Носов - Книга о Петербурге краткое содержание

ББК 63.3(2-2Санкт-Петербург)

Н 84

В книге использованы фотографии автора и материалы фотобанка Getty Images:

© Getty Images.com/traveler1116

© Getty Images.com/duncan1890

© Getty Images.com/ZU_09

© Getty Images.com/Bellanatella

© Getty Images.com/ideabug

© Getty Images.com/ilbusca

© Getty Images.com/marvod

© Getty Images.com/NataliaBarashkova

© Getty Images.com/Nastasic

© Getty Images.com/zoom-zoom

© Getty Images.com/Vitaly Miromanov

© Getty Images.com/Hngyldyzdktr

© Getty Images.com/Powerofforever

© Getty Images.com/Grafi ssimo

Оформление обложки Вадима Пожидаева

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

Носов С.

Книга о Петербурге / Сергей Носов. — М. : КоЛибри,

Азбука-Аттикус, 2020. — 560 с. + вкл. (32 с.).

ISBN 978-5-389-18134-2

«Книга о Петербурге»... Опасно так называть свое сочинение после романов Достоевского, «Петербурга» Андрея Белого, художественно-вдохновенных прогулок по постреволюционному Петрограду Николая Анциферова... Имен, названий и прочего сколько угодно много, это же Петербург, город вымышленный, сочиненный гением и волей Петра и воплощенный в жизнь на костях безымянных его строителей. Книга Носова уникальна тем, что главный ее герой — сам город, наша се верная столица, с ее белыми ночами, корабликом на шпиле Адмиралтейства, реками и каналами, с ее мифами, ее тайнами и легендами. С этой книгой можно ходить по городу, по странным его местам, о которых вы не прочтете ни в одном из прежних путеводителей. Из книги Носова вы узнаете множество городских историй, которые, мы уверены, будут подлинным открытием для читателя.

Книга проиллюстрирована фотографиями из личного архива автора, и это ей дополнительно придает яркий и неповторимый эффект. cite Александр Етоев

Книга о Петербурге - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Деревянные здания молодого Санктпитербурха, определившие вид первой городской площади, могла бы ждать та же судьба, когда бы узнали о приближении неприятеля. Впрочем, после Полтавы это стало маловероятным в среднесрочной, как говорят сейчас, перспективе. Пожары были, но не Марс их виновник.

Например.

Сгорел первый Гостиный Двор в 1710-м, пожар был такой, что пострадали корабли на причале. Так что Симон–Карл низвергнутый видел, как новый Гостиный Двор строили пленные шведы. Через восемь лет горело здание Коллегий. Свято-Троицкой церкви особенно не везло, но это уже на протяжении более двух веков: прежде чем ее окончательно снесли в 1933-м, она дважды горела (1750, 1913), разрушалась наводнением (1825), несколько раз перестраивалась, — по сути, это были разные здания, всегда деревянные — восстановленные приблизительно по образцу первоначального храма. Не хочу сказать, что низвергнутый Карл волхв испепелял дерево взглядом, но построена церковь была — в память взятия Выборга, через год после Полтавы; только это ведь как для кого, — для низвергнутого — в память потери.

А еще, говорят, шведский колокол был на ней установлен, трофей из города Або. На глазах низвергнутого символического короля.

Ну, тут без обид. Ничего особенного. Карл XII сам в 1701 году повелел три трофейных колокола, захваченные десантом контр-адмирала Нумерса где-то на Ладоге, передать шведской кирхе в Карлскруне.

Не закрыть глаза на шведскую тему.

А церковь потому Троицкая (Свято-Троицкая), что основан был город на Троицу. Церкви нет, но есть название площади: Троицкая — церковь дала. А мосту через Неву, воздвигнутому в начале XX века, дала уже имя сама площадь: Троицкий мост.

Сейчас она, при всех ее размерах, не столь просторна, как в петровские времена. На месте церкви — аккурат где была алтарная часть — дом с массивными колоннами, образец сталинского неоклассицизма (без архитектурных, правда, излишеств), и это теперь дальняя граница современной площади. Да и сама теперешняя Троицкая не очень на площадь похожа. Сегодня это, пожалуй, регулярный сквер-сад.

В конце мая, когда отмечают День города, она тонет в благоухании сирени. Помню ее, какой была в годы моего детства: да такой же почти, но только был богатый на ней цветник, роз особенно много, и память мне до недавнего времени рисовала (похоже, меня обманывая) чуть ли не море красного — как бы в оправдание тогдашнего названия сего пространства — площадь Революции, но сейчас меня поправляют: там было много и белых, и чайных роз, и каких только не было. Именем Революции площадь была обязана, конечно, особняку балерины Кшесинской, той самой Матильды, — в апреле семнадцатого большевики в явочном порядке превратили здание в свой штаб, Ленин с балкона произносил речи. Впрочем, название «площадь Революции» — не единственное «революционное» название площади: она успела побывать одновременно и площадью Коммунаров, и площадью Тринадцатого Июля. Последняя дата связана как раз с ликвидацией большевистского штаба в особняке Кшесинской и полулегальным заседанием ЦК (в этот день балерина, кстати, навсегда покинула Петроград, но все-таки не из-за ее отъезда назвали площадь). А Ленин и Зиновьев в этот день уже скрывались в Разливе. Помню Ленина в парике — ну как помню? — когда я учился в школе, нас водили сюда, в бывший особняк Кшесинской, тогда — Музей революции, но почему-то все, что запомнил, — это две фотографии: Ленин в парике и без бороды (сейчас очень известная) — не похож! — и Камо, урод какой-то, а нам показали только что фильм «Камо», и там, на экране кинотеатра «Знамя», отважный красавец-большевик, совсем другой человек, претерпевал пытку. В общем, сейчас это Музей политической истории России, революции мало в музее, но много про сталинские репрессии. Памятник жертвам сталинских репрессий собираются воздвигнуть на Троицкой площади. Сейчас там установлен камень, привезенный с Соловков, — по-моему, он говорит сам за себя, и, на мой, человека, недолюбливающего современные памятники, взгляд, ничего другого не надо — лучше соловецкого камня памятника не будет.

Низвергаемому соглядатаю это все неинтересно. Чужая история.

Хотя как посмотреть. Многих пленных шведов Петр отправил в Сибирь, а моряков еще дальше — на Дальний Восток, где они внесли свой вклад в освоение новых морских путей… Как ни странно, Сибирь оказалась не худшим вариантом для пленных шведов, во всяком случае для офицеров. Там они попали под начало князя Гагарина, сибирского губернатора, им благоволившего. Князь Матвей Гагарин, сподвижник Петра, выполнявший многие царские поручения и на юге, и на востоке державы, один из богатейших людей своего времени, сказывали потом злые языки, будто бы в пору сибирского губернаторства додумался до сепаратизма, а опору себе он чаял найти будто бы в персональном войске из пленных шведов…

Но повесили его на Троицкой площади (1721) не за это. За лихоимство.

Между прочим, на шведах он и прокололся: растратил казенные деньги на их сибирское содержание (что несколько странно — при его-то богатстве?..). А потом раскрыли и прочие случаи казнокрадства.

На самом деле история темная. Не мне судить.

Князь Гагарин висел несколько месяцев, — в петровские времена тела казненных — или остатки тел, если, допустим, колесовали — не убирали подолгу. Оно и понятно: в назидание современникам. И для острастки. Чтобы помнили. Чтобы знали.

Вряд ли этот визуальный привет адресовывался низвергнутому Карлу волхву, ему и самому на его барельефе не позавидуешь, но он, застывший во вневременном падении, все никак разбиться не может, — здесь печальнее случай: труп однажды сорвался с прогнившей веревки, его, по обычаю, снова повесили. Малорадостный спектакль. Неувлекательный. С другой стороны, расстояние от неподвижно-деревянных глаз нашего падуна до образцово-показательной виселицы изрядно, можно и не различить докучливых деталей, но каково же истинным адресатам послания — президентам коллегий, и вицепрезидентам, и советникам, и асессорам, и прокурорам, — каково тем, кто ходит на службу в Коллегии, ведь сибирский губернатор повешен прямо перед их окнами?

Царь предпочитал казнить со значением. Помародерствовали на пепелище торговых рядов — тут и висите. Согласно жребию — каждый четвертый. Всех дезертиров не перевешать? Пусть жребий из десяти одного выберет.

Вешали, четвертовали, обезглавливали так часто, что первые петербуржцы посещали места финальных торжеств гораздо чаще, чем, полагаю, современный среднестатистический россиянин ходит в кино. Петр любил зрелища.

Особенно поучительные.

Проигравший и победитель

А еще символический шведский король обречен был в своем низвержении лицезреть викториальные торжества. Чужие праздники.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: