Лев Фёдоров - От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия

- Название:От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Родина

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-907024-87-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Фёдоров - От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия краткое содержание

Впервые будет рассказана история советского военно-химического комплекса, большинство тайн которого так и не смогли раскрыть западные разведки.

От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

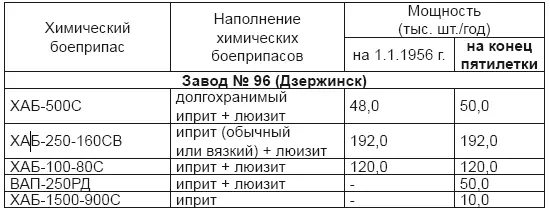

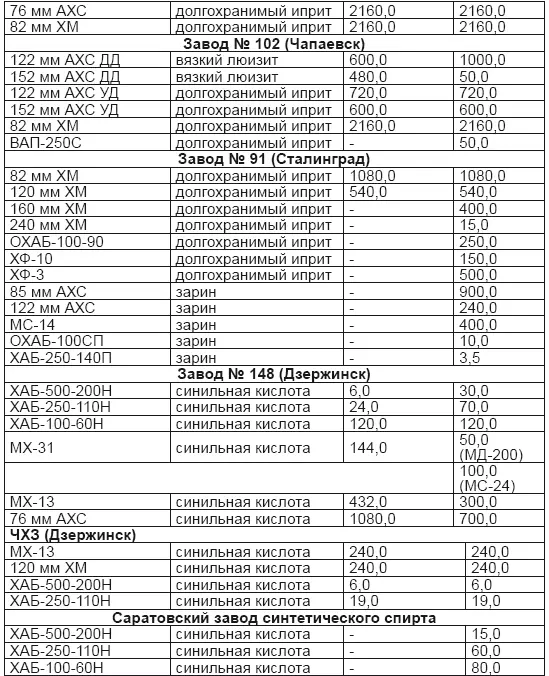

Табл. 34. Советские мощности по выпуску химических боеприпасов (на день открытия XX съезда КПСС и на конец пятилетки)

Не будет лишним помнить, что в середине 50-х гг. была попытка возвести в Омске завод по выпуску синильной кислоты под видом производства оргстекла (как завод № 148 в Дзержинске) [794]. Она закончилась ничем.

Завершил эпоху химоружия первого поколения ВХК своеобразно. На рубеже 1959–1960-х гг., когда у армии возникла необходимость начать замену на своих складах химоружия первого поколения на оружие второго поколения (в снаряжении зарином), ВХК издал множество разнонаправленных документов. Только один из них касался сокращения выпуска уходящего в историю старого химоружия: по распоряжению СМ СССР от 9 октября 1958 г. адамсит и снаряженные им боеприпасы были сняты с вооружения [510], а запасы адамсита были закопаны [511]. Соответственно, Кинешемский химзавод был освобожден от обязанности поддерживать в мобилизационной готовности мощности по выпуску адамсита [510].

И химзаводы занимались практическим исполнением решений. А вот остальные документы предусматривали наращивание мощностейпо выпуску химоружия первого поколения. Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 13 мая 1959 г. было решено резко расширить в стране мобилизационные мощности по производству люизита (XXI) на химзаводе № 96 в Дзержинске с 8 тыс. до 13,5 тыс. т/год (уже в 1960 г.). Тем же документом были даны задания по вводу в 1960–1961 гг. мощностей по производству синильной кислоты (XV) для наполнения ею авиахимбоеприпасов на новом заводе — Саратовском заводе синтетического спирта (мощность, вводимая в 1960 г., — 4,5 тыс. т/год, в 1961 г. — 4,5 тыс. т/год) [452]. А постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 18 июня 1959 г. касалось наращивания мощностей по производству химоружия в общегосударственном масштабе [434]. Характерно, что в том документе было запланировано очень многое именно по вроде бы уходящему в прошлое химоружию первого поколения: на заводе в Чапаевске — сохранить на долгие годы производство люизита и наполнение им артхимснарядов калибра 122 мм и 152 мм; на заводе № 96 в Дзержинске — сохранить производства смесевого ОВ РК-7 и вязкого ВРК-7 и наполнения ими химавиабомб от ХАБ-100 до ХАБ-1500; на ЧХЗ — сохранить выпуск авиабомб ХАБ-250 и ХАБ-300, а на заводе № 148 — производство синильной кислоты и наполнение ею химавиабомб и артхимснарядов. Разумеется, тем документом ставились и задачи по химоружию второго поколения, о чем речь пойдет ниже. А чтобы производственники не расслаблялись, в сентябре того же года Госхимкомитет распорядился провести проверку состояния всех мобилизационных мощностей по выпуску химоружия (табл. 34 и 35). Не забыли и о фосгене (источник — заводы № 102 и ЧХЗ) [434].

В 1961–1962 гг. на ЧХЗ (Дзержинск) начались практические работы по исполнению решения 1953 г. о расширении действующего цеха по выпуску цианистых солей. Производство синильной кислоты мощностью 7 тыс. т/год разместили на месте устаревшего оборудования того же назначения [454].

К сожалению, изменения в мышлении химического генералитета возникли с задержкой. Вопрос о переводе иприта (XX), люизита (XXI) и синильной кислоты (XV) в разряд резервных ОВ УНХВ СА поставило лишь зимой 1960–1961 гг. [158, 727]. И, что удивительно, выход в новую эпоху не помешал энтузиастам химической войны и в 1961 г. продолжать наращивать работы со старыми ОВ — ипритом и люизитом. Во всяком случае, в мае 1961 г. В. Г. Флейшман — главный инженер ПГУ Госхимкомитета — согласился с проектом создания второго колонного агрегата для получения иприта в Дзержинске на химзаводе № 96, что позволяло увеличить мощность ипритного цеха вдвое [451]. И это при том, что в апреле 1961 г. Д. Ф. Кутепов — заместитель начальника того же самого ПГУ — был вынужден обсуждать с армией тяжелейший вопрос о судьбе уже имевшихся запасов СОВ. Как оказалось, армии были просто не нужны ее гигантские залежи ОВ первого поколения (иприта — 15,2 тыс. т, люизита — 6,5 тыс. т, смесей иприта с люизитом — 860 т). Решили просто-напросто сжечь [509].

Лишь постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 11 сентября 1961 г. [435] были отменены задания их же постановления от 18 июня 1959 г. [434] по созданию новых мобилизационных мощностей на заводах № 96, 102 и 148 по снаряжению химических боеприпасов ипритом, люизитом и синильной кислотой. Впрочем, уже созданные на этих заводах мощности было велено сохранять.

В целом к началу эпохи химического перевооружения ВХК укрепил свои позиции в стране настолько, что начал ощущать себя самодостаточной силой.

7.2. От зарина до зомана

Любой советский человек, прослушавший курс гражданской обороны, знает два ФОВ — зарин и зоман. Между тем судьба у этих ОВ в Советском Союзе и в США была принципиальной различной.

В Советском Союзе первые попытки наладить масштабный выпуск ОВ второго поколения, с тем чтобы заменить ими стоявшие на вооружении армии ОВ первого поколения, предпринимались вскоре после окончании Второй мировой войны. Фактически, однако, эта эпопея затянулась на несколько десятилетий.

В основе производств химоружия не могло не быть хлорных цехов, и военно-химические энтузиасты из армии, как и в предвоенные годы, должны были выдать химической промышленности нужные импульсы. Как уже упоминалось, в 1928–1930 гг. именно армия инициировала переориентацию промышленности на как можно более широкое использование хлора. Поскольку появление хлора невозможно без электроэнергии, параллельно с организацией производств электролитического хлора из поваренной соли непрерывно обсуждались вопросы электроснабжения этих производств. Даже возведение завода по выпуску табуна и зарина с использованием трофейного оборудования, идея которого родилась вскоре после войны, требовало возведения мощного хлорного цеха, что было немыслимо без появления новых мощных электростанций. А у армии были и более амбициозные планы в отношении химоружия второго поколения. Вот почему после войны еще в рамках «великого Сталинского плана преобразования природы» появились решения о возведении трех мощных ГЭС. Бухтарминская должна была быть построена на Иртыше в Казахстане, две другие — Сталинградская и Куйбышевская — на Волге. Именно с помощью этих трех ГЭС предстояло обеспечить электроэнергией заводы химоружия второго и первого поколений — новый завод в Усть-Каменогорске и два старых — в Сталинграде и в Чапаевске. Решение министерства энергетики и электрификации СССР от 14 октября 1961 г. (резолюции открывшегося 17 октября 1961 г. XXII съезда КПСС, принявшего программу построения в СССР коммунизма к 1980 г., ждать никто не стал) о начале проектирования Чебоксарской ГЭС было связано с другой задачей — покрытием энергозатрат будущего выпуска ФОВ в Чувашии. Пока что эти планы созревали в умах очень узкого круга лиц из ВХК.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: