Лев Фёдоров - От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия

- Название:От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Родина

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-907024-87-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Фёдоров - От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия краткое содержание

Впервые будет рассказана история советского военно-химического комплекса, большинство тайн которого так и не смогли раскрыть западные разведки.

От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

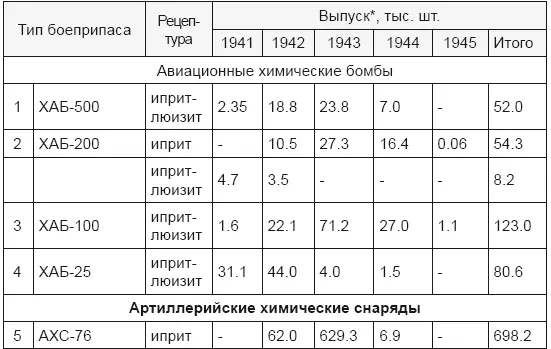

Всего, по отчетным данным, боеприпасов с СОВ было выпущено за войну 4 573 600 шт. (без учета опытных партий). И их производство продолжалось вплоть до самого конца войны. Табл. 28 дает представление, какие виды и количества авиационных и артиллерийских боеприпасов были снаряжены СОВ.

Табл. 28. Выпуск в СССР химических боеприпасов в снаряжении стойкими ОВ в годы Великой Отечественной войны

* Данные об опытных партиях не приводятся.

Химические авиабомбы ХАБ-100, ХАБ-200 и ХАБ-500 в наполнении СОВ производил в Дзержинске завод № 96. Те же бомбы ХАБ-100, ХАБ-200 и ХАБ-500 в наполнении НОВ выпускал в Дзержинске завод № 148. А еще авиабомбы ХАБ-200 и ХАБ-500 в наполнении НОВ производил в Дзержинске ЧХЗ [431].

Химические мины ХМ-82 ОТ, а также снаряды АХС-76 СОВ выпускал завод № 96. Завод в Чапаевске специализировался на химснарядах (АХС-122 УД и ДД, АХС-152 УД и ДД), а также производил мины ХМ-82 ОТ. Завод № 148 выпускал снаряды АХС-76 НОВ, а также мины для «катюш» — МХ-13 НОВ и МХ-31 НОВ. А завод в Сталинграде изготавливал мины ХМ-82 ОТ, ХМ-120 ОТ и ХМ-82. ЧХЗ также производил мины ХМ-120 НОВ и МХ-13 НОВ [431].

Помимо химзаводов, для выпуска выливных авиационных приборов в годы войны были приспособлены машиностроительные заводы: для ВАП-6М — заводы № 43, 455 и 735, для ВАП-100 — заводы № 455, 487 и 735, для ВАП-250 — заводы № 455 (г. Костино, Московская обл.) и № 145 (опытный завод № 2, г. Куйбышев), для ВАП-500, ВАП-1000, УХАП-250 и УХАП-500 — завод № 145 [431].

Что касается корпусов всех этих химических боеприпасов, то на их выпуск было поставлено множество заводов всей страны. Корпуса для артхимснарядов АХС-76 изготавливал завод № 68 (г. Невьянск) и отправлял их в Дзержинск на завод № 96. Корпуса для снарядов АХС-122 изготавливали заводы № 76 (г. Серов) и № 259 (г. Златоуст) и отправляли их в Чапаевск. Корпуса для реактивных химснарядов МХ-13 системы «катюша» изготавливал завод № 78 в Челябинске, а для снарядов МХ-31 — завод № 612 в Свердловске [425]. и т. д.

Разумеется, для обеспечения своих производств заводы ОВ нуждались в химическом сырье — сере и мышьяке, соде и дифениламине, карбиде кальция и окиси алюминия, серной кислоте и нефтяном коксе, этилене и пропилене, цианплаве и этиловом спирте. И на других заводах всю войну шел выпуск этого сырья. Серу, в частности, выпускали 5 химзаводов: Алексеевский, Каракумский, Шор-Су, Гаурдакский, Чангырташский. Хлор тек рекой с 12 химзаводов: № 91, 93 (Москва), 96, 97 (Усолье-Сибирское), 102, 142 (Сумгаит), 510 (Кемерово), 757, 761, 752, ЧХЗ, Сталиногорского АТЗ. Мышьяк, необходимый для выпуска люизита, адамсита и дифенилхлорарсина, производили 9 химических предприятий. Карбид кальция (для производства люизита) шел с Кироваканского химзавода им. А. Мясникяна и с ЧХЗ, а цианплав (для синильной кислоты) — с Кироваканского химзавода [431, 425, 720, 774].

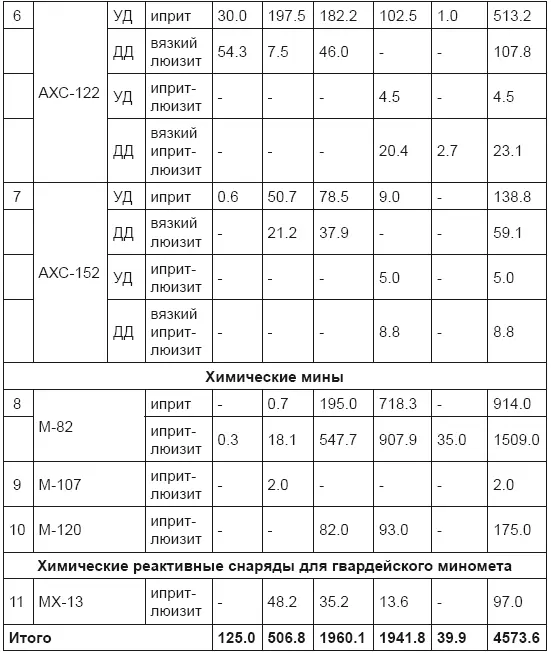

В процессе войны выпуск мышьяка вырос. В частности, 27 ноября 1941 г. СНК СССР распорядился увеличить производство мышьяка в 1942 г. до 22 тыс. т/год [386]. Предусматривалось расширить цех производства металлического мышьяка на Ново-Троицком заводе (Оренбургская обл.), а также начать выпуск белого мышьяка во вновь построенных цехах при Ангарском (Свирском) и Карабашском заводах. Табл. 29 содержит данные о выпуске белого мышьяка.

Табл. 29. Данные о производстве мышьяка в СССР в годы Великой Отечественной войны [774]

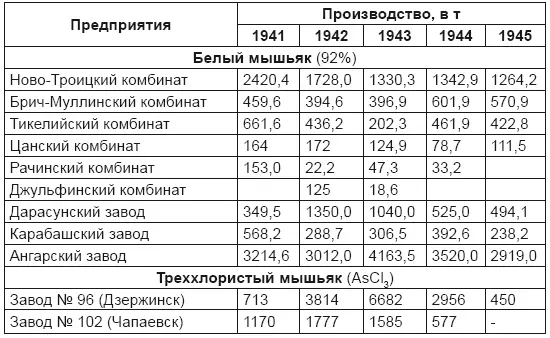

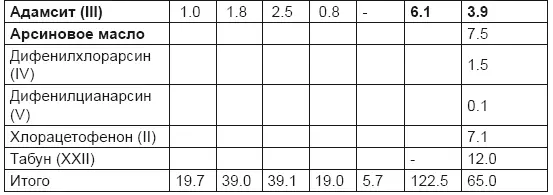

В табл. 30 обобщены данные по выпуску ОВ в годы Отечественной войны. Всего в 1941–1945 гг. на 8 химзаводах было произведено 122 500 т различных СОВ и НОВ, в том числе иприта — 76 800 т [53, 431]. Всего в годы войны в советском производстве ОВ, химических боеприпасов и средств химической защиты принимало участие 301 предприятие 43 министерств и ведомств [431].

Разумеется, ничего этого никакие разведки — ни Германии, ни союзников СССР по Второй мировой войне — не знали [34].

Табл. 30. Производство боевых ОВ в Советском Союзе и Германии в годы Второй мировой войны (в тыс. т) [431, 743]

*Данные по треххлористому мышьяку не приводятся

Табл. 30 позволяет сравнить советские «достижения» в производстве ОВ с тем, с чем пришел противник по той тяжелой войне. Видно, что Советский Союз и Германия в ту войну имели разные подходы к номенклатуре ОВ. Армия Германии в принципе была против боевого использования люизита и синильной кислоты, и советские военные знали об этом задолго до войны [675]. Германия в те годы имела иные приоритеты — была впереди с точки зрения появления в ее арсенале первого представителя фосфорорганического ОВ (табуна).

В целом же Германия перед и в течение Второй мировой войны произвела и накопила примерно 65 тыс. т ОВ [743] (называют, впрочем, и иное число — порядка 67 тыс. т [10]). Следует в связи с этим подчеркнуть, что до конца XX века разведки и иные западные знатоки предполагали, что за годы Великой Отечественной войны Советский Союз не мог произвести более 60 тыс. т ОВ [34]. Они ошибались. На самом деле к концу Второй мировой войны Германия имела вдвое меньше ОВ, чем Советский Союз, причем иприта — втрое меньше. И можно лишь сожалеть, что даже в наши дни находятся малоосведомленные и амбициозные представители химического генералитета России, полагающие необходимым это спорное достижение советской власти оспаривать [775] — незнание истории своей страны никого не украшает.

В целом советский ВХК закончил свою войну на коне. За заслуги перед властью он получил от товарища И. В. Сталина несколько премий высшей пробы: одну Сталинскую премию I степени за «создание» зарина [202], две премии II степени за организацию промышленного выпуска иприта (В. С. Зайков, Н. А. Богословский) [776] и люизита (С. Л. Варшавский, И. Х. Шенфинкель, Г. Ф. Нехорошев) [427] и одну премию III степени за налаживание производства синильной кислоты новым способом (С. С. Бобков, И. К. Замараев, В. Г. Зайцев, М. Б. Злотник, С. М. Корсаков-Богатков) [744].

Одна незадача — советские военные в ходе Великой Отечественной войны всего лишь доигрывали химическую составляющую Первой мировой войны. Во всяком случае, именно этот вывод следует из сравнения усилий Советского Союза и Германии по производству ОВ (табл. 31). В ходе той войны Советский Союз лишь пытался выжать максимум из тех производственных мощностей по выпуску ОВ, которые были созданы до 1940 г. Между тем основные производства ОВ в Германии были организованы не до, а в процессе Второй мировой войны, то есть в 1940–1944 гг. [10]. Причем выпуск табуна на них шел самым активным образом, выпуск зарина — находился в стадии окончания организации промышленного производства, а зомана — в опытной стадии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: