Лев Фёдоров - От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия

- Название:От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Родина

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-907024-87-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Фёдоров - От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия краткое содержание

Впервые будет рассказана история советского военно-химического комплекса, большинство тайн которого так и не смогли раскрыть западные разведки.

От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Разумеется, помимо указанных принципиальных приказов, в 1942–1943 гг. издавались также и десятки приказов и распоряжений по НКХП и ПГУ НКХП по многочисленным частным вопросам производства химоружия [426]. И в 1944–1945 гг. приказы были такими же. Потому что возникавшие препятствия были не такими уж и редкими [772]. Так, 23 января 1942 г. обсуждалась проблема поставки недостающего оборудования для вновь организуемых снаряжательных цехов заводов № 91, 96, 102, 148. А вот 27 июля 1942 г. в приказе оценивалась проблема сверхнормативной кислотности иприта в 76-мм артхимснарядах на заводе № 96, из-за чего военпред отказался их принимать. 19 января 1943 г. обсуждались меры по устранению течи из 82-мм химмин на заводе № 102. 8 февраля 1943 г. обсуждались серьезные аварии и ухудшение работы люизитных цехов завода № 96. 27 октября 1943 г. оценивалось некачественное проектирование станков для налива ОВ в химбоеприпасы. 8 февраля 1944 г. формулировались меры по преодолению перебоев в снабжении цехов снаряжения химбоеприпасов всех заводов химоружия вспомогательными материалами [426, 772].

Подчеркнем, что подобного рода приказы издавались непрерывно из месяца в месяц в течение всей войны. И это происходило несмотря на то, что ни один из них выполнить было невозможно. И они не выполнялись, хотя на исполнение неосуществимых приказов были положены жизни множества людей.

Между тем победные сводки с фронтов во второй половине войны никак не отражались на реалиях активности ВХК. В частности, освобождение 6 ноября 1943 г. Киева и все последующие освободительные усилия армии не сказались на напряженнейших буднях в тылу по производству химоружия. Во всяком случае, НКХП утвердил своим приказом от 24 ноября 1943 г. отпускные цены на продукцию заводов химоружия. Та продукция стоила недорого: 1 т синильной кислоты — 9800 руб., 1 т фосгена — 2100 руб., 1 т иприта Зайкова — 2350 руб., 1 т люизита — 8000 руб. Химические боеприпасы тоже были не очень затратны. В частности, для авиабомб в снаряжении синильной кислотой заводы оперировали в своих расчетах с армией следующими ценами: ХАБ-100 — 250 руб. за шт., ХАБ-200 — 660 руб. за шт., а ХАБ-500 — 1115 руб. за шт. [425].

И можно лишь сожалеть, что в годы Отечественной войны советский ВХК ценил жизни людей своего Отечества, брошенных на ускоренную смерть на производствах химоружия, меньше, чем затраты на ОВ и химбоеприпасы [46]. Об этом можно судить не только по документам санитарных врачей, но и по вынужденным приказам по НКХП [558, 566, 778]. Пытался ВХК даже экономить на питании людей, брошенных на работу в цехах химоружия [565]. Не забывали и о резервах. Именно с этих позиций можно оценивать принятые меры по замене в цехах химоружия нездоровых мужчин (здоровые были на фронте) на женщин [779], а также завоз на химическую каторгу — заводы химоружия Дзержинска и Чапаевска — пожилых нездоровых мужчин из советских среднеазиатских республик [426].

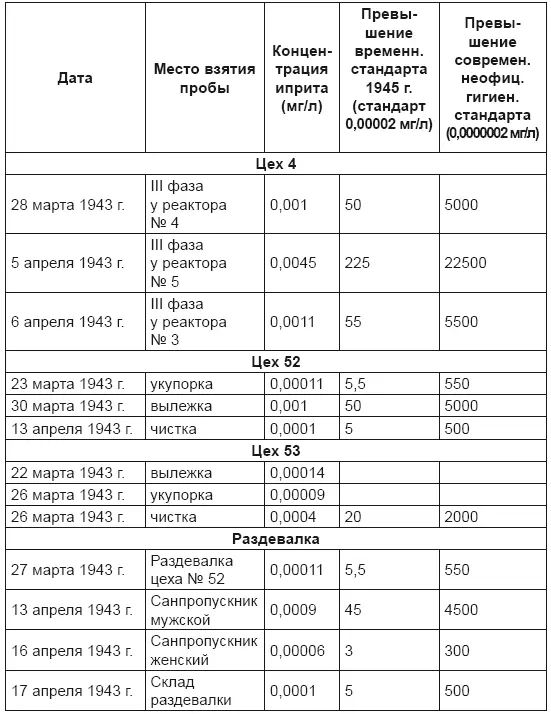

В качестве иллюстрации приведем табл. 31, где собраны данные лишь о некоторых измерениях иприта, которые были выполнены весной 1943 г. в атмосфере помещений завода № 102 в Чапаевске комиссией из Москвы [560].

Табл. 31. Данные о загрязнении ипритом (XX) воздуха рабочей зоны цехов завода № 102 (Чапаевск) весной 1943 г. [560]

Как уже упоминалось, по решению ГОКО СССР от 6 марта 1943 г. заводу № 102 было приказано произвести в марте невозможное — 420 т иприта и 100 т люизита [425]. Данные комиссии указывают [560], что даже в ее присутствии трудовая вахта по созданию иприта (цех № 4) и наполнению им боеприпасов (отделения цеха № 5, то есть № 52, № 53 и т. д.) совершалась со всеми мыслимыми и немыслимыми нарушениями (плохая герметизация аппаратуры, постоянные разливы иприта на пол, долив иприта и люизита в снаряды и бомбы «с помощью кружек и чайников», течь СОВ из боеприпасов, передача резиновых сапог из смены в смену без дегазации, отсутствие портянок и импрегнированного белья, нерегулярная работа душа, неудовлетворительная работа вытяжной вентиляции, использование на работах с СОВ неполноценных по здоровью работников, отсутствие расследования смертельных случаев профотравлений, неполная выдача спецпитания работникам, необеспечение больных этим спецпитанием). Среди прочего, в том акте было указано о 76 учтенных в медсанчасти завода (в отделе техники безопасности завода цифры были совсем другие) случаях острого отравления людей в течение I квартала 1943 г. Говорилось о переводе за тот период 17 отравленных в профинвалиды. Упоминалось и о восьми случаях смерти в течение все того же I квартала 1943 г. — трех рабочих в цехе № 4 (изготовление иприта) и пяти рабочих в цехе № 5 (разлив иприта, люизита и их смесей по химбоеприпасам). Назовем фамилии тех восьми погибших людей (больше это сделать некому): Лекарев Н. (20 лет), Кускова А. (21 год), Хусудинов З., Каштанова (30 лет), Окаев А. (77 лет), Шашков (52 года), Савельев, Жихарев [560].

Подводя итог визиту столичных официальных лиц в Чапаевск весной 1943 г. [560], укажем, что гигиенического стандарта на концентрацию иприта в воздухе рабочих помещений в 1943 г. вообще не существовало. «Временный» стандарт 0,00002 мг/л был введен лишь в 1945 г. [595], когда острота проблемы несколько утихла. Официальный стандарт на концентрацию иприта в воздухе рабочих помещений не появился в России и в XXI веке (тайная медицина использует в своем подполье лишь некую временную цифру 0,0000002 мг/л [780], которая не проходила официального утверждения). Разумеется, средств лечения ипритных отравлений в 1943 г. вообще не существовало. Однако их нет и в современной России, которая в XXI веке рассталась наконец с запасами иприта. Осталось упомянуть прозаический факт из жизни рабочих завода химоружия. В течение 1943 г. с той химической каторги в Чапаевске сбежало 432 человека. Они сбежали без документов, но сохранили себе на некоторое время хотя бы жизнь.

Если оценивать проблему в целом, то необходимо признать, что во время Великой Отечественной войны, даже в самые ее напряженные дни, даже под прицелом самых жестоких приказов, ни один из советских цехов по выпуску ОВ — и стойких, и нестойких — не вышел даже на плановую мощность (табл. 27). Погубил множество людей, но так и не смог выйти на план.

Выход из химической войны был лишь чуть менее драматичен.

Отчет о производстве химоружия в 1944 г. дает представление о том, к чему пришла советская химическая промышленность к концу войны, когда острота ожидания советскими властями химической войны, скорее всего, начала спадать. В отчете было констатировано некоторое снижение производства иприта, люизита и адамсита по сравнению с 1943 г. Соответственно, снизился и выпуск ряда химических боеприпасов. Суммарная мощность всех заводов по выпуску боевых ОВ за год выросла с 88,2 тыс. т/год на 1 января 1944 г. до 91,35 тыс. т/год на 1 января 1945 г. Впрочем, вряд ли эти мощности были реалистичными. Однако рост мощностей на 4 тыс. т/год был осуществлен лишь на заводе № 96 (Дзержинск) за счет строительства второй очереди производства люизита (пробного пуска, впрочем, так и не было). Однако по плану следовало ввести мощности в 28 тыс. т/год, но мощности по люизиту в Чапаевске (2 тыс. т/год), по иприту в Чапаевске (13,5 тыс. т/год) и Березниках (6,5 тыс. т/год) и синильной кислоте в Дзержинске на заводе № 148 (2 тыс. т/год) так введены и не были. Взволновало авторов отчета и то, что завод № 756 (Кинешма) не сумел наладить массовое производство дифенилхлорарсина [771].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: