Рамиз Алиев - Изнанка белого. Арктика от викингов до папанинцев

- Название:Изнанка белого. Арктика от викингов до папанинцев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Паулсен

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-121-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рамиз Алиев - Изнанка белого. Арктика от викингов до папанинцев краткое содержание

Обладая обширными знаниями в данной теме, автор рисует перед читателем объёмную картину освоения Арктики, не боясь представить собственный, иногда парадоксальный взгляд на историю и место личности в этой истории.

Впервые на книжный рынок выходит работа, настолько серьёзно и глубоко анализирующая взаимоотношения Арктики и человека, причём делающая это в популярной и захватывающей форме.

Изнанка белого. Арктика от викингов до папанинцев - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Практически одновременно с началом британской полярной программы активизировались российские исследования в северной части Тихого океана, в основном благодаря инициативе российского соперника Барроу – И. Ф. Крузенштерна [185]. Именно он составил инструкции для О. Е. Коцебу, когда тот отправлялся в кругосветное плавание на бриге «Рюрик» (1815–1818). Эти инструкции предусматривали обследование арктического побережья Америки к востоку от Берингова пролива. [13]Впрочем, это пожелание Крузенштерна так и осталось не выполненным, а экспедиция Коцебу была первой и последней российской попыткой открытия Северо-Западного прохода. В 1819 году экспедиция лейтенанта А. П. Лазарева отправилась к Новой Земле. Она стала первой в целой серии гидрографических экспедиций русского флота. Однако в целом экспедиции, которыми руководили А. П. Лазарев, Ф.П.Литке, П. К. Пахтусов и А. К. Циволька, были признаны неудачными, и после них наступила длительная пауза в исследовании российской Арктики – так же как после неудачи Франклина и безуспешных его поисков Британия прекратила поиски Северо-Западного прохода.

«Спортивный период» исследований Арктики

Поиски пропавшей экспедиции Франклина подстегнули интерес к полярным исследованиям, в первую очередь в Соединённых Штатах. Американские экспедиции Кейна и Холла, начинавшиеся как поиски Франклина, постепенно трансформировались в попытки достичь полюса. Так началась новая эпоха, которую часто называют Эпохой Великих полярных исследований [14]. Для этого периода характерна фиксация на главной цели – точках Северного и Южного полюсов, а также расширение количества стран, принимающих участие в состязании. Большинство экспедиций этого периода являлись частными инициативами [15].

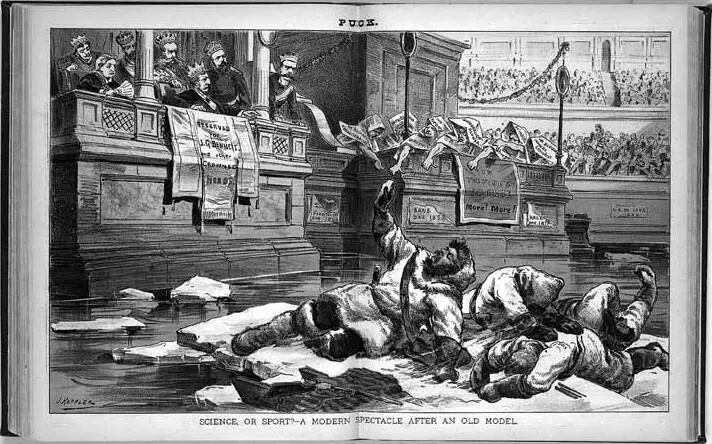

Наука в полярных путешествиях постепенно уходила на задний план и всё больше замещалась духом спортивного состязания (рис. 3). Не слишком успешной попыткой вернуть полярные исследования в русло науки стал Первый Международный полярный год (1882/1883) – он привёл лишь к очередной серии трагедий и неудач, а Второй полярный год состоялся лишь через полвека. Для того же Руала Амундсена научная программа экспедиций – это лишь реверанс в сторону общественности и спонсоров, прикрытие собственных амбиций.

Рис. 3. «Спорт или наука? – Современный спектакль по старому образцу».

Рисунок Йозефа Фердинанда Кепплера, 1882 год.

Ложа зарезервирована для «Дж. Г. Беннетта и других коронованных особ». В ней расположились монархи Австро-Венгрии, Британии, России, Испании, Швеции. Публика требует: «Ещё! Ещё! Во имя науки!» – и указывает большими пальцами вниз. Опубликовано в американском юмористическом журнале «Пак» 31 мая 1882 года. Карикатура сделана по горячим следам – в марте 1882 года стало известно о гибели Де-Лонга, найдены его останки и дневник

Однако именно нехватка научных знаний препятствовала достижению полюса. Одной из главных причин провала ранних попыток стала ложная теория, согласно которой море в районе полюса должно быть свободно ото льда. Поэтому в качестве средства достижения полюса виделось парусное или паровое судно. Однако после серии неудач стало ясно, что следует искать другой способ достижения заветной точки, а вместо борьбы с силами природы нужно увидеть в них союзника. Нансен пытался использовать движение льдов через центральный Арктический бассейн, чтобы на вмёрзшем в лёд «Фраме» достичь полюса; Андрэ надеялся дождаться подходящего воздушного течения, которое принесло бы его аэростат в нужную точку. Однако, ни Нансену, ни Андрэ не удалось полностью осуществить свои планы.

Другие путешественники стремились достичь полюса по льду, используя в качестве базы арктические острова. Постепенно достижение полюса становится соревнованием путешественников и отчасти состязанием наций. Умение переносить лишения больше не являлось главной доблестью полярника – теперь акцент делался скорее на предусмотрительность и хорошую подготовку.

Достижение полюсов – абстрактных точек на земной поверхности, ставшее в конце XIX века главной целью полярных исследователей, изначально было химерой и влекло в первую очередь людей с гипертрофированными амбициями, порой с маньякальными чертами характера (Андрэ, Амундсен, Пири, Седов – список можно продолжить). Условия игры были жестокими, и судьбы выживших в этой гонке зачастую не менее трагичны, чем погибших. Граница между триумфом и провалом была зыбкой. Достигший заветной цели вторым автоматически становился в глазах окружающих жалким неудачником. Поэтому борьба за приоритеты, начавшаяся в высоких широтах, затем продолжалась на страницах газет и научных журналов, в аудиториях и кабинетах.

«Гонка к полюсу» приводила к печальным результатам: достижение цели, к которой стремились поколения исследователей, обернулось безобразным скандалом между Куком и Пири, затем – между Амундсеном и Нобиле, а достижение Южного полюса омрачилось гибелью Роберта Скотта и его спутников (рис. 4).

Рис. 4. Три главных героя «гонки к полюсам» – Амундсен, Шеклтон и Пири, 1913 год. Фотография, увы, показывает не всё – мёртвый Скотт в это время лежал вместе со спутниками в занесённой снегом палатке во льдах Антарктиды, а Кук уже был изгоем, хотя имел не меньшее право называться покорителем полюса, чем Пири

В России рубежа XIX–XX веков полярные исследования находились на периферии общественного интереса. Трагические русские экспедиции 1912 года можно рассматривать как запоздалую попытку принять участие в состязании ведущих мировых держав. По крайней мере, две из этих экспедиций (Г. Я. Седова и Г. Л. Брусилова) были снаряжены на частные средства и преследовали исключительно спортивные цели. Русскую Гидрографическую экспедицию Северного Ледовитого океана (1910–1915) следует рассматривать не в контексте гонки к полюсу, а скорее как продолжение франклиновской традиции [16]– по крайней мере, по способу организации и кругу решаемых задач.

Даже спустя столетие «спортивный» подход к полярным исследованиям не был до конца преодолён: Российская экспедиция 2007 года также имела черты, характерные для «гонки к полюсу» – государственный флаг был установлен на дне в точке с координатой 90°N. На этот раз в качестве транспортного средства выбран глубоководный обитаемый аппарат. Подобно многим другим экспедициям она имела целью не только очередной спортивный рекорд, но и определённые идеологические и геополитические бонусы и должна была обозначить возвращение России в ряд ведущих Арктических держав.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: