Ольга Лапина - История одной деревни

- Название:История одной деревни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Альпина»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-3449-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Лапина - История одной деревни краткое содержание

История одной деревни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Нет, я не голубь мира. Я знал, что разговаривать о возврате наших земель можно только с позиции силы. Но я и не ястреб. Однако, если б у нас не было сильной армии, национальной консолидации и четких принципов, нас не стали бы слушать. Если бы мы не дали ясно понять, что все равно добьемся своего, мы бы не получили ни Судеты, ни Чехию и не воссоединились бы с Австрией…

Да, я развивал армию, но ни в 1923-м, ни в 1933 году не говорил, что нам нужно воевать. Я говорил, что нам нужно возродить экономику, поднять уровень жизни, отменить все ограничения на вооружение. И только тогда быть готовыми к возможной войне. Быть готовыми к войне и призывать к войне – это не одно и то же. Это ложь, что я голодный народ призывал к войне. Я сначала его накормил, одел, обул.

Из книги «История немцев России»

«…Уже в начале XIX века в немецких колониях сложилась специфическая система обучения. В начальных классах (восьмилетках) учились мальчики и девочки в возрасте с 7 до 14 лет, до конфирмации. Официально учебный год длился с 1 сентября до 1 (или до 15) мая. Но фактически он сокращался, так как дети помогали родителям в сельскохозяйственных работах… Основными чертами немецкой школы в колониях были:

• всеобщая обязательность обучения для всех без исключения детей школьного возраста;

• руководство школой со стороны пастора;

• тесная связь школы с общиной колонии, которая практически без помощи правительства содержала ее на свои средства, а значит, и руководила ею…»

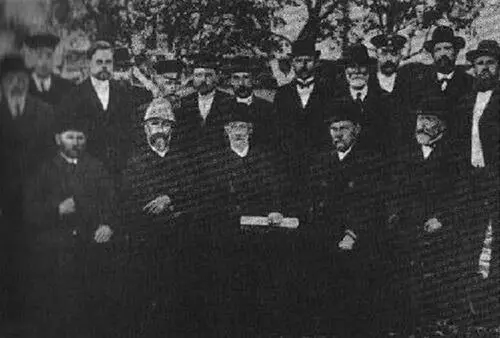

На одной из фотографий начала XX века, сделанной в Джигинке, можно видеть учителей того времени. Интеллигентные, одухотворенные лица. Ничто даже отдаленно не напоминает о том, что это учителя обычной сельской школы, а не какой-нибудь гимназии в большом городе.

Кстати, стоит заметить, что до 1914 года немецкие дети обладали самым высоким уровнем грамотности в России.

Разумеется, воспитание и образование ребенка не ограничивалось только временем, проведенным в школе. Это был «круглосуточный» процесс, поскольку к воспитанию детей и в немецких семьях относились очень серьезно. Авторитет отца и матери был непререкаемым. И семьи у немцев, как правило, были большие – по 8-10 человек. С 2-3-летнего возраста девочек учили ведению домашнего хозяйства. Мальчиков обучали основам земледелия, военному делу. Вот, например, бесхитростное свидетельство того, как и из чего складывалась жизнь обычной джигинской семьи.

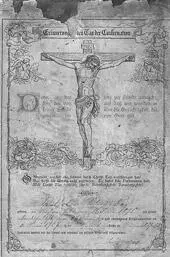

Документ о конфирмации

Когда юному сельчанину исполнялось 15 лет, то ему выдавался документ о конфирмации. К этому знаменательному событию и родители, и дети подходили со всей торжественностью, а документы о конфирмации хранили потом в семье как самую драгоценную реликвию. Под особенным контролем были дела сердечные – юноши и девушки могли собираться вместе только по праздникам и в выходные дни. В случае же возникновения взаимных симпатий влюбленные два-три года до свадьбы встречались в доме родителей невесты.

Школьные учителя Джигинки, фотография сделана в 1910 г.

Из воспоминаний Клары Пропенауэр

«…Я родилась в 1911 году в селе Михаэльсфельд, сейчас Джигинка. У нас была большая семья: папа, мама, девять детей – четыре брата и пять сестер – Вероника, я, Зельма, Милли и Мария, Альфред, Рейнгард, Соломон, Эдуард. Своей земли у нас не было. Отец брал в аренду у родственников землю, и вся семья работала – пахали, сеяли, убирали. Урожай делили пополам. При доме огород посадили, держали корову, свиней, птицу. Топили камышом, соломой, стирали руками. Работали с утра и до вечера всю неделю. Помню, как мы работали еще маленькими девчонками, на поле помогали собирать кукурузу, семечки, фасоль для богатых людей. Они нам платили по 30 копеек в день, это было хорошо. Мама нам на эти деньги красивые платья купила, она сама шила. Мы не отличались от богатых девчат…

В субботу женщины убирали в доме, а воскресенье все уходили в церковь. Потом, с обеда старые люди в гости ходили, веселились. А молодежь собирались по группам, танцевали, песни пели. Все были такие жизнерадостные…»

Праздники, обычаи, традиции

Итак, за довольное короткое время Джигинка превратилась в самостоятельную общину с общественным управлением и постройками: школа, кирха, мастерские, магазины и т. п. Все приобрело размеренность, разумное движение. В первый день каждого нового года все население собиралось в кирхе. Здесь староста и учитель отчитывались перед населением за прошедший период, докладывали, сколько денег поступило на общие нужды, как средства были потрачены, что было сделано на селе и что еще предстояло сделать. На общих сходах решались важнейшие для села вопросы.

Думаю, что среди этих важнейших вопросов не последнее место занимали праздники. Потому что, может, это и покажется странным, но немцы не только работали, хотя и делали это неутомимо и превосходно. Но так же превосходно они умели и отдыхать. Право же, иногда я думаю, что немцы оттого так и работали, что умудрялись гениально отдыхать. Украшали свою жизнь несметным количеством традиций, обычаев, которые упорядочивали их жизнь, придавая ей известный ритм, филигранность, живость и почти художественную ценность.

Из сборника «Кубанский краевед»

«…Естественно, что традиционная культура немцев-колонистов не была однородна. Она варьировала в зависимости от принадлежности к той или иной этноконфессиональной группе, оказывали влияние и другие факторы. Наши информаторы из Джигинки, например, подчеркивали, что у них в календаре много общего с русскими. Действительно, общее прослеживается, однако сохранились и свои традиции…»

Можно не сомневаться, что немцы, которые покидали свою историческую родину в поисках счастья на чужой земле, увозили с собой праздники, и традиции, и обычаи своей родной земли. Боле того, можно не сомневаться, что эти традиции и обычаи сохранялись в немецких колониях с особой тщательностью и любовью, как связующая ниточка с их прародиной. Поэтому, чтобы представить себе отношение к праздникам тех же джигинских немцев, стоит поговорить о том, какие праздники наиболее популярны в Германии с давних времен, и о связанных с этими праздниками обычаями и традициями.

Нужно сказать, что древние германцы делили год на два периода – лето и зиму. И только позже год стал делиться на четыре периода: зима, весна, лето и осень. Кстати, по современному календарю весна у немцев считается со дня равноденствия – 22 марта. Но раньше для каждой земли была своя дата начала весны. Например, в Вестфалии и Тюрингии концом зимы называли 22 февраля, а в Шварцвальде начало весны отсчитывали со дня святого Георгия (12 марта).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: