Юрий Нагибин - Всполошный звон. Книга о Москве

- Название:Всполошный звон. Книга о Москве

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РИПОЛ Классик

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-386-02158-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Нагибин - Всполошный звон. Книга о Москве краткое содержание

Старинные здания наполняются историями жизни их прежних обитателей. Большой знаток Москвы, автор проводит читателя по ее древним улицам и площадям, сопровождая эту прогулку захватывающими рассказами и личными воспоминаниями.

Книга будет интересна широкому кругу читателей еще и благодаря богатейшему иллюстративному материалу (220 фотографий). Книга может быть использована в качестве пособия для изучения истории Москвы.

Всполошный звон. Книга о Москве - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

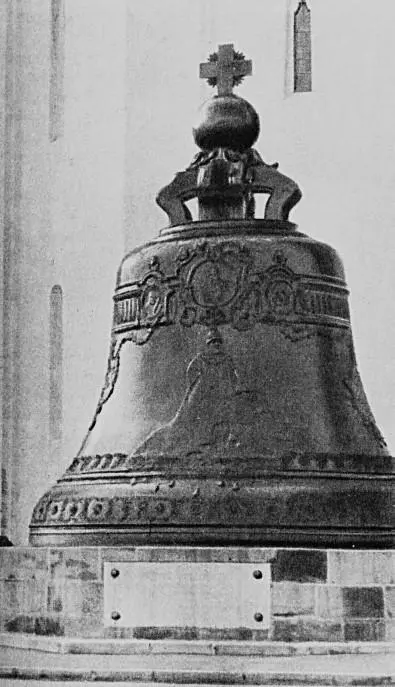

И. Моторин, М. Моторин. Царь-колокол. 1733–1735 гг. Фото 1970-х гг.

Отлит из бронзы в Кремле, украшен рельефами, портретами и надписями. Во время пожара 1737 г. от колокола откололся кусок массой 11,5 т. В 1836 г. царь-колокол был установлен на каменный постамент недалеко от церкви Иоанна Лествичника.

И Большой Кремлевский дворец добирает величия вознесенностью над Москвой-рекой, и нельзя представить себе Кремля без него.

Многие считают, что Михаил Посохин первым посягнул на кремлевскую старину, встроив сюда Дворец съездов. Это вызвало не меньше нареканий, чем дерзость Тона, произносилось даже слово «кощунство».

Между тем на исходе двадцатых — в начале тридцатых годов XX века Иван Рерберг возвел на Ивановской площади, на месте Чудова и Вознесенского монастырей, большое здание с колоннами. Возможно, к этому отнеслись спокойно, поскольку здание Рерберга стилизовано под классицизм и не беспокоит глаза. А творение Посохина являет сугубо современные формы.

Должен признаться, сам я не выработал к нему однозначного отношения.

Если отвлечься от Кремля, то Дворец съездов, наверное, самая удачная работа Михаила Посохина. Впрочем, тут вообще все не просто. Вспомним, что еще в XV веке москвичи возмущались дерзновенным покушением Ивана III на московскую старину. Ведь наши далекие предки не ощущали своей древности, они были столь же современны в своих днях, как мы на исходе двадцатого столетия исполнены пиетета к старине и гнева против ее разрушителей. И Петр покусился на Кремль, построив Арсенал. При Екатерине были снесены последний боярский дом — Шереметева, Крутицкое подворье, и Матвей Казаков возвел здание Сената. При «ревнителе казенного благополучия Валуеве», как презрительно называют его историки, было снесено здание государева дворца, Троицкое подворье, «цареборисов» дворец, Сретенский собор, чтобы было где размахнуться Тону. Выходит, и в доброе старое время не очень-то тряслись над стариной и не считалось преступлением подновлять кремлевский ансамбль. А ведь мы не в претензии. Глядишь, лет через сто и Дворец съездов будет казаться столь же естественной и необходимой частью Кремля, как творения Казакова и Тона.

Кремль — не создание единой воли, раз и навсегда определившей его форму, и этим резко отличается от Миланского дворца. Каждая эпоха накладывала на него свой отпечаток, в нем достойно представлены разные периоды русской жизни. Тем и ценен этот единственный в своем роде ансамбль, что он являет собой не окаменелость, а подвижный образ времени: от Успенского собора, утвердившего значение Москвы как первого града на Руси, до Дворца съездов, в чьих прочных ребрах — идея нового времени.

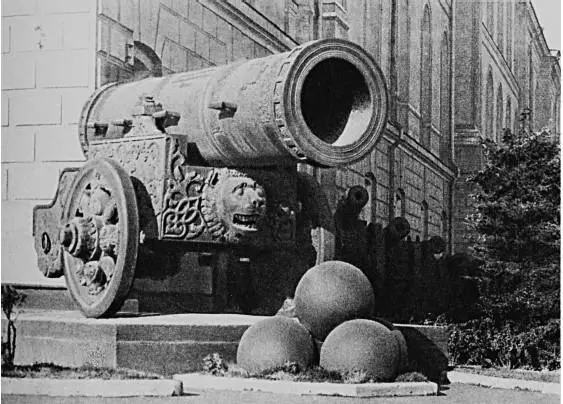

А. Чохов. Царь-пушка. 1586 г.; декоративный лафет 1835 г. Фото 1970-х гг.

Отлита из бронзы на Пушечном дворе. Находилась в Китай-городе и предназначалась для обороны переправы через реку Москва. Установлена близ церкви Двенадцати апостолов в Кремле.

Все сказанное справедливо, но живое чувство не дает заговорить себе зубы. И когда ходишь по Кремлю, то стараешься не глядеть в сторону посохинского творения.

Не стану касаться необъятной темы кремлевских сокровищ, собранных в Оружейной палате, но коротко скажу о двух дивах: царе-колоколе, не издавшем ни единого звона, и царе-пушке, ни разу не выстрелившей. Эти бесплодные великаны как-то странно ассоциируют с крошечной аглицкой блошкой, которую подковал Левша, отчего она прыгать перестала. Тут русский гений подвела малость предмета, там — громадность. Колокол был отлит отцом и сыном Моториными в 1733–1735 годах, но когда его собрались поднять на Ивановскую колокольню, случился пожар. Огонь истребил подмостки, на которых лежал колокол, он рухнул на землю, и при падении от него отбился край. Существует и другая версия, что он лопнул от жара. Лишь через сто лет Монферран, создатель Исаакиевского собора, поднял инвалида и поставил на гранитный пьедестал.

Колокол украшен искусным фризом с изображением святых и царей.

Барма и Постник. Собор Покрова Божией Матери, что на Рву (храм Василия Блаженного). 1555–1561 гг. Фото 1980-х гг.

Возведен на краю Боровицкого холма в честь взятия Казани. В 1588 г. к ранее построенным девяти церквам добавляется десятая — над могилой юродивого Василия Блаженного. Декоративное убранство храма, как и купола, которые мы видим сегодня, появились в XVII в.

Царь-пушка была отлита в 1586 году литейным мастером Андреем Чоховым. Не знаешь, чему больше удивляться — величине орудия или замечательным барельефным изображениям, ее украшающим. Стрелять из пушки даже не пытались. Название пушки объясняют кто величиной, кто портретом царя Федора Иоанновича на дульной части. Миролюбивое орудие вполне отвечает кроткому нраву богобоязненного царя.

Вид Красной площади. Литография Ж. Арну. Сер. XIX в.

После пожара 1812 г. на площади строятся торговые ряды. Их центр составляет портик из восьми дорических колонн с куполом над фронтоном. В 1818 г. точно против портика в середине площади устанавливается памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, символизирующий верность России (скульп. И. Мартос; 1804–1818 гг.). Это был первый гражданский памятник в Москве.

Соединив Красную площадь с Кремлем, я допустил некоторую натяжку: территориально Красная площадь входит в Китай-город. А когда-то принадлежала ему и своей сутью торжища. Тут находилась самая большая ручная торговля в городе. Причем торговля эта все время стремилась осесть, и на площади высыпали, как грибы после дождя, бесчисленные лавки. Однажды торговля яблоками так распространилась, что стала застить Василия Блаженного. Очередной царев указ согнал лавочников прочь, расчистив место для легкой лоточной торговли.

Конечно, площадь и прежде служила не только торговым целям, здесь происходили торжественные шествия, цари являлись народу, который не всегда безмолвствовал, с Лобного места объявлялись царские указы, здесь же вспыхивали бунты, здесь же и завершались печально. Помните знаменитое полотно Василия Сурикова «Утро стрелецкой казни» — как щемяще отсвечивает пламя зажатой в руке свечи на белом полотне рубашек смертников!

А. Померанцев. Здание Верхних торговых рядов. 1889–1893 гг. Фото 1994 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: