Арсений Замостьянов - Сталинская гвардия. Наследники Вождя

- Название:Сталинская гвардия. Наследники Вождя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Яуза»

- Год:2010

- Город:М.:

- ISBN:978-5-699-41282-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Арсений Замостьянов - Сталинская гвардия. Наследники Вождя краткое содержание

Брежнев и Косыгин, Устинов и Суслов, Громыко и Андропов, Гречко, Шелепин, Щербицкий, Гришин, Кунаев – эта книга впервые рассказывает о наследниках Вождя «без гнева и пристрастия», воздавая должное непобедимой «сталинской гвардии», под управлением которой Советский Союз достиг пика могущества и статуса сверхдержавы.

Сталинская гвардия. Наследники Вождя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ему было удобно с догмами, со стандартами этикета. Очень уж хотелось победить хаос и смуту респектабельными штампами в дикторском исполнении: «На аэродроме его встречали… И другие официальные лица…» Никаких мемуаров. Никакой отсебятины. «Воспоминания и размышления» Жукова (не говоря уж о надиктованных завиральных воспоминаниях Хрущева) показались Суслову святотатством: не нужно выпячивать собственную персону из железной партийной шеренги! С этих бастионов он сноровисто атаковал китайского кормчего. Казалось, что только коллективный ум партии исключает возможность ошибки. Это вело к средневековому догматизму. Суслов по-жречески был убежден, что приверженность ритуалу важнее пытливости, а цитаты из классиков превыше любого новаторского творчества. Худой мир лучше доброй ссоры, а скучный мир порой предпочтительнее ренессансного веселья – и тоскливая сусловская система не допускала как настоящего энтузиазма (сначала завизируй – потом импровизируй), так и большой крови. Ловил мышей страж сусловского телевизионного сада Гесперид Лапин, бросивший как-то в разговоре с Евтушенко: «Что вы все заладили: «Свобода! Свобода!» – как глухари на току. Да ваша свобода пахнет кровью!» Когда пульсировал накал взаимных угроз «холодной войны», а 85 копеек с рубля уходили в армейские расходы, очень непросто обойтись без кровопусканий. И не будем преуменьшать заслуги зануды-политрука, охлаждавшего порывы командиров.

Суслов не любил пересматривать однажды затверженные истины и пристрастия. Строго соблюдал субординацию и не любил «самодеятельности», не любил инициативных выступлений «не по чину». Не менее важна для него была и иерархия цитат с ленинскими кирпичами на вершине пьедестала. С юности воспитанный на богоборчестве, он и в послевоенные годы непреклонно участвовал в антирелигиозных кампаниях. Суслов был фактическим автором постановления 1948 года «О мерах по усилению антирелигиозной пропаганды». Формулы того постановления долго были руководящими, их вариации переходили в новые постановления: «Некоторые члены партии из факта победы социализма и господства социалистической идеологии в нашей стране сделали ошибочный вывод, что теперь можно не вести антирелигиозную пропаганду и что религия будет отмирать сама собой… Нельзя успешно решать задачу коммунистического воспитания трудящихся, не ведя борьбы против религиозной идеологии. Задача преодоления религиозных предрассудков и суеверий имеет в период перехода от социализма к коммунизму важное значение». Суслов был мотором хрущевской антирелигиозной кампании. Но в брежневские годы, когда власть Суслова над идеологией была безмерной, государство стало относиться к Русской православной церкви с большим уважением. Сохранилась легенда, что и Суслов однажды дал телефонное указание заняться реставрацией церкви Иоанна Богослова, что стоит между Бронной и Тверским бульваром, на маршруте сусловских прогулок. Правда, храм этот при советской власти так толком и не отреставрировали.

Куда противоречивее оказался «сталинский вопрос». Сталин ценил Суслова за марксистско-ленинскую начитанность, за умение аргументировать каждый политический шаг с точки зрения классиков. При Хрущеве Суслову пришлось с помощью тех же цитат критиковать Сталина. Правда, он предпочитал не козырять фамилиями, чаще говорил о нарушениях принципа коллективного руководства. Хрущеву этого было мало. Ф.М. Бурлацкий пишет: «Почему Хрущев так долго терпел в своем руководстве Суслова, в то время как убрал очень многих своих оппонентов? Трудно сказать – то ли он хотел сохранить преемственность со сталинским руководством, то ли испытывал странное почтение к мнимой марксистско-ленинской учености Михаила Андреевича, но любить он его не любил. Я присутствовал на одном заседании, на котором Хрущев обрушил резкие и даже неприличные нападки на Суслова. «Вот, пишут за рубежом, сидит у меня за спиной старый сталинист и догматик Суслов и только ждет момента сковырнуть меня. Как считаете, Михаил Андреевич, правильно пишут?» А Суслов сидел, опустив свое худое, аскетическое, болезненное, бледно-желтое лицо вниз, не шевелясь, не произнося ни слова и не поднимая глаз. Тот же Бурлацкий вспоминает, как Хрущев на февральском пленуме 1964 года намеревался расправиться со сталинизмом устами Суслова. Бурлацкому и Белякову поручили составить речь. «К утру речь была готова, аккуратно перепечатана в трех экземплярах, и мы отправились к Михаилу Андреевичу. Посадил он нас за длинный стол, сам сел на председательское место, поближе к нему Беляков, подальше – я. И стал он читать свою речь вслух, сильно окая по-горьковски и приговаривая: «Хорошо, здесь хорошо сказано. И здесь опять же хорошо. Хорошо отразили». А в одном месте остановился и говорит: «Тут бы надо цитаткой подкрепить из Владимира Ильича. Хорошо бы цитатку». Ну я, осоловевший от бессонной ночи, заверил: цитатку, мол, мы найдем, хорошую цитатку, цитатка для нас не проблема. Тут он бросил на меня первый взглядец, быстрый такой, остренький, и сказал: «Это я сам, сейчас сам подберу». И шустро так побежал куда-то в угол кабинета, вытащил один из ящичков, которые обычно в библиотеках стоят, поставил его на стол и стал длинными худыми пальцами быстро-быстро перебирать карточки с цитатами. Одну вытащит, посмотрит – нет, не та. Другую начнет читать про себя – опять не та. Потом вытащил и так удовлетворенно: «Вот, эта годится». Цитатка, заключает Бурлацкий, и впрямь оказалась что надо.

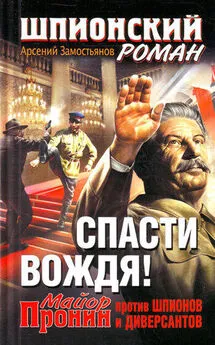

В те же пиковые годы антисталинизма Суслов приветил самого Солженицына. «В кинозале подошел к нам высокий, худощавый, с весьма неглупым лицом человек и уверенно протянул мне руку, очень энергично стал ее трясти и говорить что-то о своем крайнем удовольствии от «Ивана Денисовича», так тряс, будто теперь ближе и приятеля у меня не будет», – этот порыв на хрущевской встрече с интеллигенцией объясняется просто. В 1962-м Суслов считал позицию Солженицына полезной для партии и Советского государства. Следующие книги покажутся вредными – и никакого снисхождения к Солженицыну Суслов не потерпит. Суслов – фигура не ностальгическая. Слишком уж кислую репутацию создали ему комментаторы эпохи, да он и сам никогда не был артистом-популистом. Творческая интеллигенция самолюбива и обидчива: а Суслов плавал в ее акватории исключительно, чтобы карась не дремал. К нему нельзя было обращаться с позиций «художника», зато в формате «как коммунист с коммунистом» Суслов общался запросто и даже задушевно, без спеси. Вот писатель Лев Сергеевич Овалов – автор «Майора Пронина», посаженный по клеветническому доносу в 1941-м, а при Хрущеве реабилитированный с восстановлением партийного стажа. Овалов был убежденным большевиком – и на аудиенциях у Суслова, что называется, «находил понимание». Речь шла, конечно, не о выбивании квартир и загранвояжей, а о творческих вопросах – о чем можно и нужно писать романисту-коммунисту?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: