Наталья Солнце - Славянские праздники. Или как наши предки жили в согласии с ПриРОДой

- Название:Славянские праздники. Или как наши предки жили в согласии с ПриРОДой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005616609

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Солнце - Славянские праздники. Или как наши предки жили в согласии с ПриРОДой краткое содержание

Славянские праздники. Или как наши предки жили в согласии с ПриРОДой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

НА ЧЁМ ОСНОВЫВАЮТСЯ СОБЫТИЯ СЛАВЯНСКОГО КОЛОГОДА

Для начала важно задаться вопросом, для чего вообще нужны были какие-то особые празднования (обряды, общие сборища и т. д.). Всё просто – для того чтобы, в первую очередь, отметить очередную веху природного цикла. Потому что любой переход от одного природного процесса к другому является причиной изменения её энергий – от засыпания (зима, ночь) к возрождению (весна, утро), от активной жизни (работа в поле, на огороде и т. д.) к её неспешному течению (работа внутри дома в холодное время года), и наоборот. А обряды и прочие праздничные действия помогали человеку энергетически сонастроиться с природой, всем окружающим пространством и живущими рядом людьми.

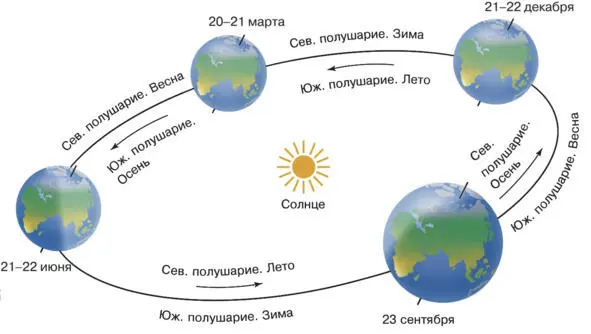

Потому первейшим и главным ориентиром было Солнце – наше светило и источник жизни, годичное движение которого стало причиной возникновение основных четырёх праздников кологода:

Рис. 19. Ключевые точки годичного движения Солнца.

– Зимнее Солнцестояние – самая длинная ночь в году и самый короткий день. Сюда мы относим Коляду и Новый год (ход [Солнца] 24 24 Квадратными скобками в книге выделены слова, призванные завершить смысл той или иной фразы, т. е. подразумевающиеся априори.

);

– Весеннее Равноденствие – день сравнивается с ночью, но после продолжает увеличиваться, тем самым Солнце набирает всё большую силу. Сюда мы относим празднование Масленицы 25 25 Если из слова Масленица убрать все гласные, получим МСЛНЦ – максимум Солнца, т. е. Солнце пошло на максимум. По мнению некоторых современных исследователей-искателей, это сокращённая аббревиатура, фиксирующая начало следующего этапа в движении светила, которая затем плавно видоизменяется в разговорном языке в «Масленицу».

;

– Летнее Солнцестояние – самый длинный день в году и самая короткая ночь. Солнце занимает самое отдалённое положение по отношению к Земле, поднимаясь на самую высокую точку небесного купола. Здесь мы празднуем Купалу 26 26 Примеч. авт.: купол – Купала… Удивительное созвучие, не находите ли?

;

– Осеннее Равноденствие – снова день сравнивается с ночью, но после постепенно укорачивается. Природа начинает засыпать. Урожай собран, труды вознаграждены, наступает Новолетие.

Отдельно хочется обратить внимание на термин Новолетие , вокруг которого возникает много споров: праздновали его в дни Весеннего/Осеннего Равноденствия или же в дни Летнего/Зимнего Солнцестояния. Ответ нашёлся в книге Н. П. Степанова «Народные праздники на Святой Руси», изданной в 1899—1990 г. г.:

«С марта считалось новолетие у римлян до преобразования календаря в 45 г. до Р. Х. Юлием Цезарем… Во Франции новолетие считали до 755 г. с 25-го декабря, затем с 1-го марта, в 12 и 13 столетиях – со дня св. Пасхи, пока, наконец, не установлено было в 1564 г., указом короля Карла IX, считать за начало года 1-е января; в Германии то же произошло в половине 16-го века, а в Англии – в половине 18-го века. В России, со времени введения христианства исполняя обычаи своих предков, также начинали летоисчисление или с марта, или, реже, со дня св. Пасхи. В 1942 году великий князь Иоанн III Васильевич окончательно установил постановлением Московского собора считать за начало как церковного, так и гражданского года – первое сентября, когда велено было платить дань, пошлины, различные оброки и т. п… Последний раз Новый год был отпразднован 1 сентября 1698 года… „Лучшего ради согласия с народами европейскими в контрактах и трактатах“, Пётр Великий изменил коренным образом и летоисчисление наше и способ празднования Нового года. В первый год 18-го столетия он уже приказал вести летоисчисление от воплощения на земле Богочеловека, отменив летоисчисление от дня сотворения мира… В глухих дебрях необъятной Руси, исключительно среди раскольников, сохраняется и до сих пор обычай справлять Новый год 1 [14] сентября 27 27 Здесь и далее в случае двойного обозначения даты следует понимать: за скобкой обозначается дата по старому стилю, в скобках – по новому, современному.

, в день памяти св. Симеона Столпника, называемого в народе „летопровидцем“. … Сам простой народ справляет теперь наступление новолетия 1 января 28 28 Автор приводит дату по старому стилю, прибавив к которой 13 дней, получим 14-е января современного календаря. Как мы все знаем, с 13-го на 14-е января мы до сих пор празднуем «старый» Новый год.

…»

А. Ф. Некрылова, «Круглый год. Русский земледельческий календарь»: «На Руси в течение некоторого времени существовало три календаря: гражданский, церковный и народный (аграрный), которые то совпадали, то расходились. Так, встреча Нового года приурочивалась в Древней Руси к началу марта, с 14 в. церковь пыталась перенести начало года на сентябрь, но официально празднование гражданского и церковного года с 1 сентября было окончательно определено лишь с 1492 г. (7000 год от «сотворения мира»). Спустя два века Пётр I обнародовал указ «лета счислять» с января, таким образом, в Российском государстве 1699 год продолжался всего 4 месяца (сентябрь – декабрь), и новое столетие началось 1 января 1700 года. Пётр I принял юлианский календарь, из-за чего к 20-му столетию Россия на 13 суток отстала от Европы, давно перешедшей на более точный – григорианский календарь. Чтобы сократить этот разрыв, в 1918 г. декретом Совнаркома был осуществлён переход на григорианский календарь, так называемый «новый стиль».

Как бы ни менялись официальные сроки начала года, народное времяисчисление по-прежнему опиралось на смену времён года и за основные вехи принимало период зимнего солнцеворота – Спиридоньев день, позднее перенесённое на 25 декабря – рождество Христово; время от Аграфены Купальницы (23 июня/6 июля) до Петрова дня (29 июня/12 июля); середину марта (Сороки – Благовещение), а также Семён-день (1/14 сентября), который и в 19 в. сохранял черты, напоминавшие о бывшем когда-то сентябрьском «Новом годе»…»

В. Я. Пропп, «Русские аграрные праздники»: «…в крестьянской среде не исчезли следы более древнего солнечного календаря. По нему новый год начинали с зимнего солнцеворота. Ни гражданский, ни церковный новый год в старом крестьянском обиходе не считались праздниками. Истинным праздником был день поворота солнца к новому свету…»

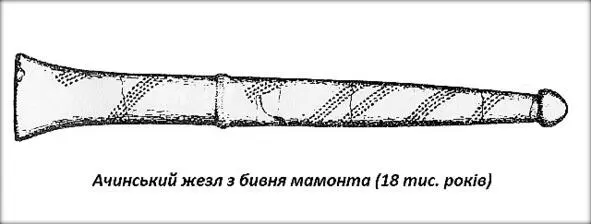

Рис. 20. Ачинский жезл, вырезанный из бивня мамонта.

Но вернёмся к главной теме. Предки наши были очень мудры и обладали знаниями, намного превышающими наши сегодняшние. Они наблюдали за звёздами, Солнцем, Луной и другими планетами, на основе чего составляли уникальные календари, точность которых была гораздо выше любых современных. На это указывают множественные артефакты, обнаруженные археологами в разных частях света. Например, стоит упомянуть Ачинский жезл (рис. 20), а также Мальтынские жезл и пластину (рис. 21), где объединены в единую календарную систему календари Земли, двух лун и пяти планет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: