Андрей Семченко - Краткая история коронарной хирургии: в событиях, лицах и датах. Издание второе, дополненное

- Название:Краткая история коронарной хирургии: в событиях, лицах и датах. Издание второе, дополненное

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005614582

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Семченко - Краткая история коронарной хирургии: в событиях, лицах и датах. Издание второе, дополненное краткое содержание

Краткая история коронарной хирургии: в событиях, лицах и датах. Издание второе, дополненное - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

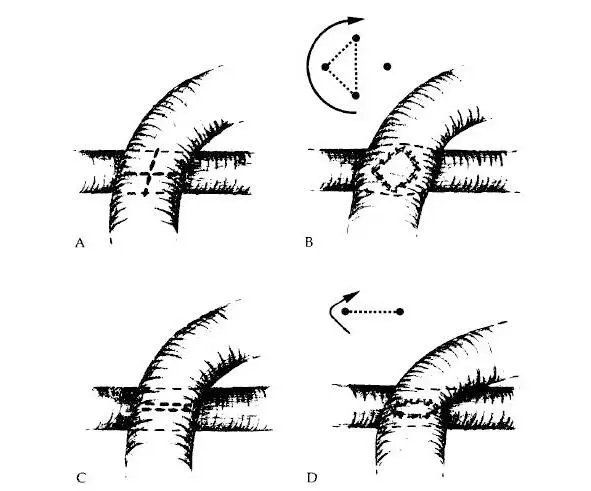

Коронарные хирурги также охотно приняли на вооружение для шунтирования использование Y- образных кондуитов, которые представляли собой либо естественные венозные бифуркации, либо конструкции из двух сегментов вен, связанных посредством анастомоза «конец в бок».

Рис. 15. Из описания техники выполнения анастомоза «бок в бок» по типу бриллиантовой грани Клодом Грондином (1977 год) следует, что для формирования ромбовидного анастомоза необходимо расположить аутовену и коронарную артерию перпендикулярно друг к другу. Венотомию необходимо выполнить перпендикулярно оси артерии (А), а шов наложить параллельно этой оси (В). Просвет анастомоза получается достаточно широким в сравнении с параллельной конфигурацией анастомоза (C, D).В таких анастомозах за счет трех точек фиксации (стрелка на рисунке В). Ann.Thorac.Surg. 1977; №.– 1; P: 1—8.

Если аутовенозное коронарное шунтирование очень быстро и прочно вошло в повседневную практику кардиохирургов, то для внедрения аутоартериальной реваскуляризации потребовалось больше времени, хотя все предпосылки для этого уже имелись. Достаточно вспомнить, что, разрабатывая в эксперименте операцию обходного шунтирования коронарных артерий, Алексис Каррель использовал трансплантат сонной артерии. Хотя сегодня сонную артерию в качестве шунта, тем более взятую от донора, не используют, сам факт применения артерии уже на ранних этапах развития коронарной хирургии остается важным.

К идеям Карреля в начале 50-х годов вернулся Гордон Мюррей. В 1954 году он опубликовал статью, в которой описал не только разработанную им операцию подключично-коронарного шунтирования, но и (что, по сути, явилось повторением опытов Карреля) представил разработку операции аортокоронарного шунтирования сегментом из наружной сонной артерии собаки.

В это же самое время, т.е. в 1953 году, коллега Г. Мюррея по университету в Торонто, профессор клинической хирургии Уильям Мастард в клинике провел операцию каротидно-коронарного шунтирования. Примечательно, что в качестве кондуита он использовал артерию, а именно сонную артерию. Уильям Мастард выполнял эту операцию с применением всех возможностей хирургии того времени – умеренную гипотермию и продолжительную перфузию дистальной бранши коронарной артерии. Однако больной не перенес операцию.

И как уже упоминалось ранее, знаковым стал 1964 год, когда В. И. Колесов выполнил первые успешные операции аутоартериального коронарного шунтирования, используя внутреннюю грудную артерию «на ножке». Американский хирург Джордж Грин в 1968 году обобщил результаты операций с применением левой внутренней грудной артерии в группе из 165 пациентов. Все указывало на выполнимость подобных вмешательств, их безопасность. Но кардиохирурги продолжали упорно использовать аутовену при большинстве операций.

Попробуем разобраться, в чем была причина такого «упрямства». Прежде всего, венозный шунт легко подготовить. Диаметр достаточный для хорошего кровотока. Стенка аутовены позволяет манипулировать без риска ее расслоения. Формирование анастомозов несложное. Да и особого увеличения не нужно, а ближайшие результаты операций очень хорошие. То ли дело внутренняя грудная артерия! А ведь ее еще и выделить нужно суметь. Да не повредить, не вызвать спазм или внутристеночную гематому. Очень уж это деликатный шунт.

И подобное положение вещей сохранялось до тех пор, пока не стали появляться и анализироваться отдаленные результаты операций. Всеобщее внимание привлекло исследование доктора Флойда Лупа из Кливлендской клиники, опубликованное в 1986 году. Оказалось, что шунтирование, выполненное с применением внутренней грудной артерии, увеличивает 10-летнюю выживаемость и снижает частоту неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. Группы пациентов по числу вошедших в них участников, результаты операций которых сравнивал автор, были куда как более внушительными. Это 2306 больных, у которых использовался маммарный шунт, и 3625 пациентов с только аутовенозными шунтами. Как же были удивлены сторонники аутовенозного шунтирования, когда узнали, что к концу 10-летнего периода наблюдения в группе пациентов, оперированных без использования внутренней грудной артерии, в 1,61 раза была выше летальность, в 1,41 раза чаще развивался инфаркт миокарда, в 2 раза чаще требовалась повторная операция и в 1,27 раза чаще наблюдались неблагоприятные сердечно-сосудистые события.

Окончательное преимущество внутренней грудной артерии над аутовеной было подтверждено после исследования их отдаленной проходимости. Через 10 лет проходимость левой внутренней грудной артерии достигает 95%, а аутовен лишь 50%. Теперь уже ни у кого не осталось сомнений, что левую внутреннюю грудную артерию использовать нужно. И до сих пор это «золотой стандарт» коронарного шунтирования.

В 1999 году Брюс Уитни Литл все из той же Кливлендской клиники опубликовал результаты очень крупного исследования, охватившего 10-летний послеоперационный период. На этот раз шло сравнение двух групп пациентов. В первую вошли 8123 человек, коронарное шунтирование которым было выполнено с применением одной маммарной артерии с аутовенозными шунтами или без них. Вторую группу составили 2001 больной, оперированный с использованием и правой и левой внутренней грудной артерии, и, если необходимо, аутовен. Т.е. впервые в крупном исследовании оценивались результаты биммамарного шунтирования. И оказалось, что применение второй внутренней грудной артерии значительно сокращает летальность, частоту повторных операций и необходимость эндоваскулярного лечения.

Столь обнадеживающие результаты операций с применением внутренних грудных артерий побудили к поиску и иных артериальных кондуитов.

Еще в 1967 году Чарльз Бейли впервые предложил использовать правую желудочно-сальниковую артерию для реваскуляризации миокарда по методу Вайнберга как альтернативу внутренней грудной артерии.

А в 1987 году Джей Пим впервые использовал правую желудочно-сальниковую артерию «на ножке» для шунтирования правой коронарной артерии. В этом же году Г. Сума и Г. Фукумото этим же сосудом выполнили шунтирование передней нисходящей артерии. В 1989 году Флойд Луп с коллегами провели операции и представили результаты коронарного шунтирования с помощью правой желудочно-сальниковой артерии не только «на ножке», но и путем использования ее свободного трансплантата. В начале 90-х годов отмечался пик применения этого кондуита. Правую желудочно-сальниковую артерию стали считать трансплантатом выбора при шунтировании системы правой коронарной артерии. Однако появление сообщений о некоторых недостатках этого кондуита послужило поводом к более сдержанному к нему отношению.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: