Андрей Никитин - Остановка в Чапоме

- Название:Остановка в Чапоме

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советский писатель

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Никитин - Остановка в Чапоме краткое содержание

В 1982-87 гг., будучи приглашен Мурманским Рыбакколхозсоюзом в качестве публициста и специалиста по исторической экологии, А.Л.Никитин принимал участие в попытке возрождении поморских сел Терского и Мурманского берега на основе внутриобластного перераспределения финансирования наземного хозяйства (земледелие, животноводство, зверобойный промысел, оленеводство) рыболовецких колхозов. Результатом стали его статьи и очерки в центральной и местной печати:

Рифы у Терского берега. // “ЛГ”, № 39 (4897), 29.09.1982 г., с. 11;

Новь Терского берега. // “Правда”, № 125 (23651), 05.05.1983 г., с. 3;

А "рифы" остаются... // “ЛГ”, № 48 (5010), 28.11.1984 г., с. 11;

Рыбаки живут на берегу. // “Октябрь”, 1985, № 12, с. 164-178;

Запоздавшая весна. // Дорогами России, сб. 5. М., 1986, с. 102-169;

Разные грани перестройки. // “Север”, 1987, № 6, с. 78-83;

Реабилитация? // “ЛР”, 1988, № 3 (1303), 22.01.1988 г., с. 20;

Расследование. // “Октябрь”, 1989, № 2, с. 154-180; № 3, с. 173-185),

В последующем Никитин объединил их в книгу “Остановка в Чапоме” (М., 1990), названную одним из ее героев “энциклопедией современной поморской жизни”.

По сути собрание очерков А.Л. Никитина представляет собой попытку целостного анализа краха колхозной системы на Терском и Мурманском берегах. Любопытны его бытовые зарисовки в первой и второй тетрадях, где писатель очень живо описывает поведение терчан в различных ситуациях. Третья тетрадь посвящена "разборкам" в верхах власти Мурманской области в середине 1980-х гг., которые были вызваны требованиями колхозов самостоятельно контролировать свою прибыль. Последняя тетрадь описывает разваленное хозяйство колхозов Терского берега. Автор размышляет о перспективах развития региона, о его ценности и значимости для истории и культуры России в целом. "Остановка в Чапоме" это первоклассная журналистика, что удивительно, учитывая идеологический пресс советской эпохи. Эта книга может быть полезна и тем, кто занимается экономической социологией указанного региона, поскольку в публицистике Никитина можно найти живые мнения участников экономического процесса того времени.

Остановка в Чапоме - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

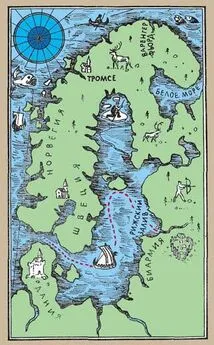

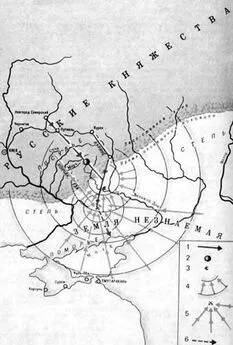

Мы стоим на высокой, поросшей кустарником дюне, "прислоненной", как говорят специалисты, ко второй морской террасе над старым устьем Чапомки. Лет двадцать назад речка неожиданно пробила новый, прямой выход к морю, ближе к деревне, а это устье, отстоящее на километр дальше к востоку, стало затягиваться и заиливаться.

На самом деле это даже не дюна, а, скорее, узкий песчаный бар, очень давно отрезавший от моря небольшой заливчик, превратившийся теперь в болото и оказавшийся поднятым метров на десять-пятнадцать над современным уровнем моря. Тогда же здесь и поселились люди: в обширной котловине песчаного выдува лежит большая груда камней - остатки разрушенного очага. Рядом поблескивают белые осколки кварца, и тут же чернеют глиняные черепки. Редкая находка для здешних мест: за тысячелетия морозы, дожди и ветра обычно разрушают полностью остатки плохо обожженной глиняной посуды первопоселенцев. Но этим черепкам повезло. Они были укрыты песком, хорошо обожжены, и в изломе можно заметить серебристые волокна асбеста: три-четыре тысячи лет назад их примешивали в глину для того, чтобы горшки не трескались при обжиге.

Это одно из первых древних стойбищ, найденных мною возле Чапомы. Отсюда открывается панорама всего чапомского лукоморья, и я могу указать почти все места, где я что-то открыл,- от Никодимского мыса, отмеченного на востоке черно-белой пирамидкой маяка, и до мыса Востра на западе, где еще три-четыре тысячи лет назад находилась "чапомская зверобойка". Теперь остатки древних очагов засыпаны свежими костями морского зверя, потому что брошенное в море течением прибивает к этому мысу, а на берег отходы вытаскивают лисы и чайки.

Как мне ответить на вопрос Георги? Несколько лет назад в одной из московских редакций меня спросили, по существу, о том же:

- Каждое лето вы проводите на Севере, пишете об одних и тех же местах, об одних и тех же людях как бы бесконечную поморскую сагу. Что вы находите там для себя интересного?

Помнится, я тогда отшутился. Ну а на самом деле?

Мне было интересно изучать здешний край, знакомиться со здешними людьми точно так же, как находить остатки древних стойбищ, потому что в каждом случае я открывал ранее неизвестные мне связи между явлениями и закономерности, которые позволяли предугадывать результаты поиска. Я исследовал различные пласты прошлого и через них начинал понимать настоящее. Так оказывался возможен прогноз будущего. Люди, с которыми я здесь жил, еще не потеряли кровной связи с Берегом, и их быт, как и их сознание, в какой-то степени оказывались "запрограммированы" предшествующими тысячелетиями.

В этом была их сила. Но в этом была и их слабость. Наша слабость: мы пытались создать проекцию будущего, опрокинутую на самом деле в прошлое. Мы, то есть наше поколение.

Говоря о будущем, мы инстинктивно возвращались памятью к прошлому, к эпохе эволюционного развития природы и общества, забывая, что за пределами нашей страны человечество не останавливалось, не топталось на месте, а продолжало идти вперед и во всех отношениях ушло бесконечно далеко от нас. Мы же, поверив ложным богам, своими руками уничтожили все ориентиры прогресса, которые создавались по крупицам тысячелетиями. Отсюда наша беспомощность, наша половинчатость, наша нерешительность. Потому что на самом деле наше поколение всегда питалось прошлым, а не будущим. Будущего мы никогда не знали и не могли его предугадать. Оно было для нас закрыто.

Вероятно, у каждого поколения есть своя историческая задача. Есть поколения разрушающие; есть - созидающие; есть - только развивающие чужие идеи. В этом гармония жизни, залог поступательного хода человечества. Я давно пытаюсь понять роль, которая выпала на долю моего поколения, тех, кто родился в 30-х годах нашего века, кто был лишен родителей, испытал холод и голод великой войны, кто формировался в условиях лагерного режима, навязанного народу "великим вождем и учителем". Навязанного? Или созданного самим народом при его благосклонном руководстве? Последнее, вероятно, будет точнее, потому что те, кто устанавливал этот режим, кто доводил его до самого отдаленного хутора, до каждой тоневой избы, и представляли тогда народ, были непременной его частицей.

Время спасло наше поколение тем, что "великий учитель" покинул этот свет до того, как мы закончили школы и начали выходить в жизнь. Мы не успели испытать тяжести репрессий. Медленно, словно просыпаясь от дурного сна, страна понемногу оживала. Процесс этот занял тридцать с лишним лет - всю нашу жизнь! - и только сейчас перед нами появились его результаты. Но для того, чтобы это все же случилось, все наше поколение должно было стать археологами, которые из-под обломков разрушенной цивилизации извлекали забытые, для большинства уже непонятные общечеловеческие ценности.

Мы разыскивали имена забытых людей, обстоятельства их жизни и их произведения, заставляли звучать давно потерянные мелодии, открывали целые периоды своей истории, которые были или вычеркнуты, или искажены до неузнаваемости. Огромный, затянувшийся "период застоя" на самом деле таким не был, потому что везде, не только в центрах, но буквально на всем пространстве обширнейшей, когда-то богатейшей страны, несмотря на ожесточенное сопротивление злобы, невежества и прямого произвола, шла огромная работа по собиранию и реставрации России. Мы заново восстанавливали свои родственные связи, чувство собственного достоинства, свой вклад в мировую культуру и науку. Мы вели раскопки не только в земле, но в архивах и в жизни, а вместе с тем пытались повлиять на саму жизнь, воспользовавшись забытым опытом предшественников.

Собственно говоря, нам выпало на долю исполнить завет одного из российских "чудаков" - Н. В. Федорова, так странно прозвучавший в начале XX века: воскрешать отцов. Но разве не этим мы занимались всю свою жизнь, реабилитируя, возвращая из небытия дела и мысли наших отцов? Энергия целого поколения была направлена на реставрацию культуры и экономики страны. И кто теперь может упрекнуть, что у нас не хватило сил заглянуть в ее будущее? Между тем время этого уже наступило, оно торопит нас как можно скорее распахнуть дверь и шагнуть в то будущее, о котором, как оказалось, мы не имеем никакого представления. А ведь мы еще не нашли даже самой двери, не говоря уже о ключе, который позволил бы нам ее открыть!

Это и должны сделать те, кто сейчас приходит на наше место. "Смена караула" произошла. Экипажи новых кораблей отправляются в далекий космос, тогда как наша задача - доделать то, что выпало на нашу долю. Кроме нас, это никому не под силу. И космос - не для нас...

Мне не надо спускаться к камням древнего очага, не надо рассматривать кварцевые осколки, потому что даже отсюда, с края песчаного выдува, я вижу, где лежит на песке отщеп, а где - обработанный рукой человека скребок. И не надо закладывать шурфы на здешних песчаных грядах, потому что по размытому и сглаженному рельефу могу безошибочно восстановить тот, древний, указав место, где человек наверняка поставил свой летний чум. Однако, вглядываясь в совсем близкую и, казалось бы, гораздо более знакомую Чапому, лежащую за широким устьем реки, зная, кто и как живет под той или другой ее крышей, я уже не возьмусь угадывать ее будущее. Я не знаю, как сложится жизнь населяющих ее людей, что будет с колхозом, что будет с самим Берегом. Так надо ли обманывать себя и других?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: